PR

地階ってなに? 地階が受けられる緩和ってある? 地階だから追加される制限もある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

地階の建築基準法の定義は、下記2つどちらも満たすこと

①床が地盤面下にある階であること

②床面から地盤面までの高さ≧階の天井の高さ/3

地階は、容積率緩和を代表として、『2つの緩和』がある

地階は、居室に対してからぼりを求めるなど、『6つの制限』がある

地階って、容積率緩和が使える!というイメージが強いみたいですが、実際には制限されることが多いちょっと危ない存在です。 地階を計画する上で知っておきたい、『緩和』と『制限』についてわかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

|

|

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

地階とは、建築基準法により、下記2つどちらも満たすこと

地階に該当すると、これからご紹介する、さまざまな特別扱いを受けることとなります。階については、下記の記事を参考にしてみてください。

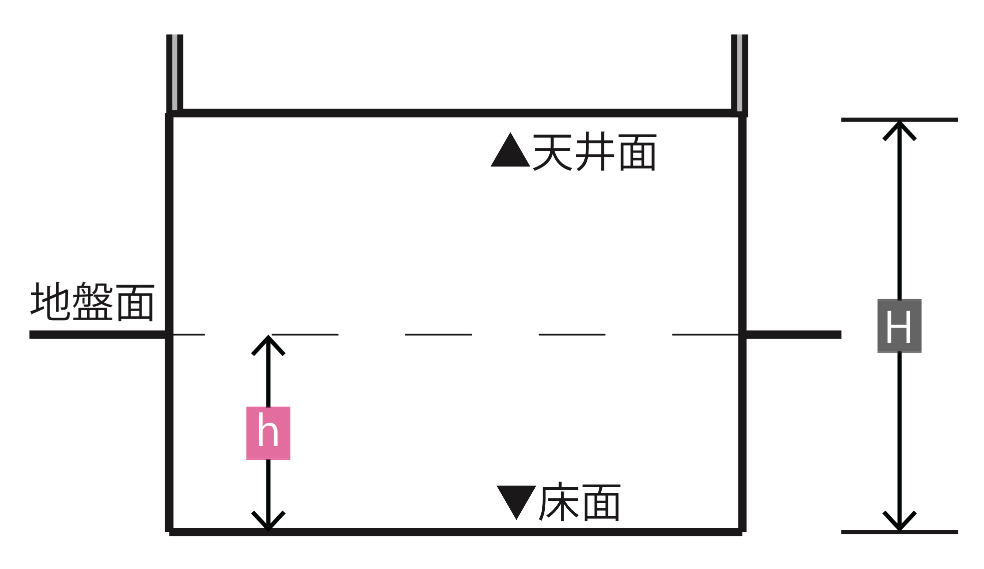

そもそも地階に該当するのはどのような階なのか。それは、2つの要件を満たした階のことです。①は床が地盤面下にある階のことです。これは読んで字の如し。判断が難しいのは、②の内容です。

地階の検討では、『床面から地盤面までの高さ』と『階の天井の高さ』の2つが重要になってきます。この2つの高さを出せたら、難しくありません。具体的には、図解の方で見ていきましょう。

参考:著書『増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規/そぞろ』

なお、地階の算定における地盤面は『3m以内ごと』には取らないというルールになっています。原則として、地盤面を算定する場合、高低差が3mを超える場合には3m以内ごとに取ることとなっています。詳しくは、下記の記事で解説しています。

しかし、地階を算定する上での地盤面は、3m以内ごとには区切らず、高低差が3mを超えたとしても一つで算定します。このような違いがあるので、ご注意ください。

もし、段差があったら、床面はどこから取る?

Aその場合、最も高い床面から取ります

地階の算定において、『床面から地盤面までの高さ』というのは非常に重要です。では、段差などがあり、床面がバラバラの場合には、どこからの高さになるでしょうか?

その場合、原則として、最も高い床面からとなります。この根拠は『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版』です。

③床面から地盤面までの高さ

・当該階における最も高い位置における床面から地盤面までの高さとする。

『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版』p105より引用

大体の建築主事や指定確認検査機関がこの文章を参考としているため、この取り扱いに則ればいいと思います。

まぁ、1番高いところで取るのが不利側ですからね。段差があると不利になる、というイメージを持っておくといいかも。

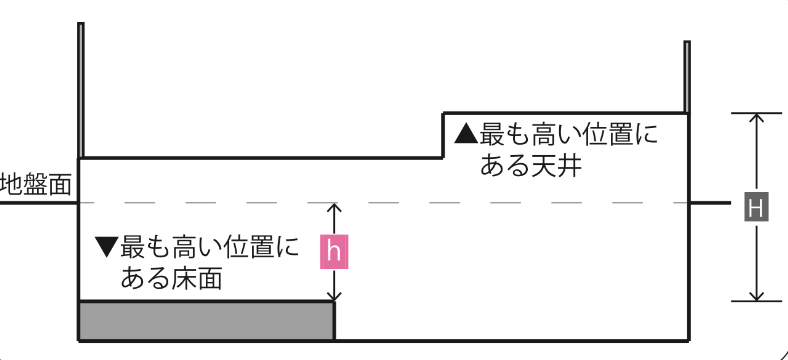

天井の高さがバラバラの場合、どこまでの高さにすればいいの?

Aその場合、最も高い位置にある天井面までの高さとなる

『階の天井の高さ』も地階の算定では重要です。これも、建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版により、取り扱いが出ています。

③階の天井の高さ

・当該階における最も高い位置にある床面から当該階における最も高い位置にある天井面までの高さとする。

『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版』p105より引用

図解で見ると下記のような感じです。

参考:著書『増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規/そぞろ』

地階が受けられる緩和は下記2つ

地階で受けられる緩和は、そんなに多くなく、たったの2つしかありません。ただ、地階だからこそ受けられる緩和なので、メリットが高い緩和です。

では、それぞれの緩和を確認していきましょう!

地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅部分は、建築物の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの床面積の合計の1/3まで容積率の算定から緩和される

地階で所定の条件を満たす場合には、容積率の緩和を使うことができます。容積率については、下記の記事で詳しく解説しています。

この容積率の緩和、色々と注意点があるので、しっかり確認をしていただきたいです。

注意点って?

1番ややこしいのが、『地盤面』のお話です。かなり特殊です…(これを見落として、違反になってしまった例をたくさん見てきました…)

この地盤面の定義について、2つ把握していただきたいことがあります。

1つ目は、この地盤面は、高低差が3mを超える場合は、3m以内ごとに区切る必要があるということです(法52条4項)。冒頭で、地階かどうか判断する場合の地盤面の定義は、3m以内ごとに区切らないとお伝えしました。でも、この容積率の緩和の地盤面の定義は、3m以内ごとに区切る必要があります。ややこしいですね…。

2つ目は、この地盤面の定義は、地方公共団体で定められている場合があるということです。(法52条5項)有名どころだと横浜市なんかは個別で定められています。建築基準法の原則通りに地盤面を求めてしまうと、実は容積率の緩和が使えなかった…なんてことがありえます。必ず地方公共団体の条例を確認するようにしましょう。

なるほどね、確かに地盤面は普通とは異なりそうだから注意するね。

ところで、容積率の算定で緩和できるのは、『建築物の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの』の1/3までだよね?これって、どんな部分?

いい質問ですね!これは、参考書にどういうものが該当するか書かれているので、そちらを見てみるといいと思います!

容積率の緩和で、緩和が可能になるのは『建築物の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの』の1/3です。だから、建築物のこの部分を把握することは非常に重要です。これも、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版p240』により、取り扱いが出ています。

書籍の内容を引用したいところではありますが、量が膨大で引用の範囲を超えてしまいそうなので、実際の書籍でご確認ください。とても役にたつ書籍なので、持っておいて損はないと思います。

地階は採光義務が不要となる

住宅などの特定の用途の居室は、所定以上の採光上有効な開口部が絶対に必要です。これを、採光義務と言います。

採光義務については、下記の記事で解説しています。

でも、地階だったら採光取れないんじゃないの?

その通り!だから、地階が採光義務が確保できなくてOKなんです!

例えば、住宅の居室は採光義務に対象です。しかし、地階であれば、採光義務に適合させなくてもOKとなるんです。

地階が適用される規制・強化される規定は6つ

| 地階で適用される規定・強化される規定 | 内容 |

| 地階の居室に適用される規定 | 後述しますが、地階の居室は所定の基準に適合させる必要がある |

| 階段の寸法 | 階段の寸法は地階だと強化される可能性がある |

| 内装制限 | 地階の特殊建築物は内装制限の適用となる可能性がある |

| 竪穴区画 | 地階の居室があると、竪穴区画が必要になる可能性がある |

| 避難規定 | 地階で採光無窓になると、一部避難規定に適合が必要になる可能性がある |

| 不燃区画(法35条の3) | 地階で採光無窓になると、不燃区画が必要になる可能性がある |

ええ!地階になっただけで、こんなに規定が厳しくなるの?

一見、すごく厳しくなるように感じますが…実際は、マーカーした通り『強化する可能性がある』ものばかりで、実際には強化されないこともあります…

でも、『地階の居室に関する制限』については、間違いなく適用されるので、必ず確認しましょう!

地階になると、とにかくさまざまな規定で強化する可能性があります。でも、可能性があるだけで、実際には強化されないかもしれません。

こればっかりは、それぞれの規定で確認するしかありません。表にブログのリンクを貼って置くので、確認するようにしていください。

では、地階の居室に関する制限を確認してみましょう!

以下の2つどちらにも適合させること

防湿に関する措置として以下3つのいずれかに適合させること

直接土に接する外壁・床・屋根その他これらに類するものに対して、防水に関する措置として以下3つのいずれかに適合させること

地階の居室は、『防湿』と『防水』の2つの観点について、所定の措置を行う必要があります。

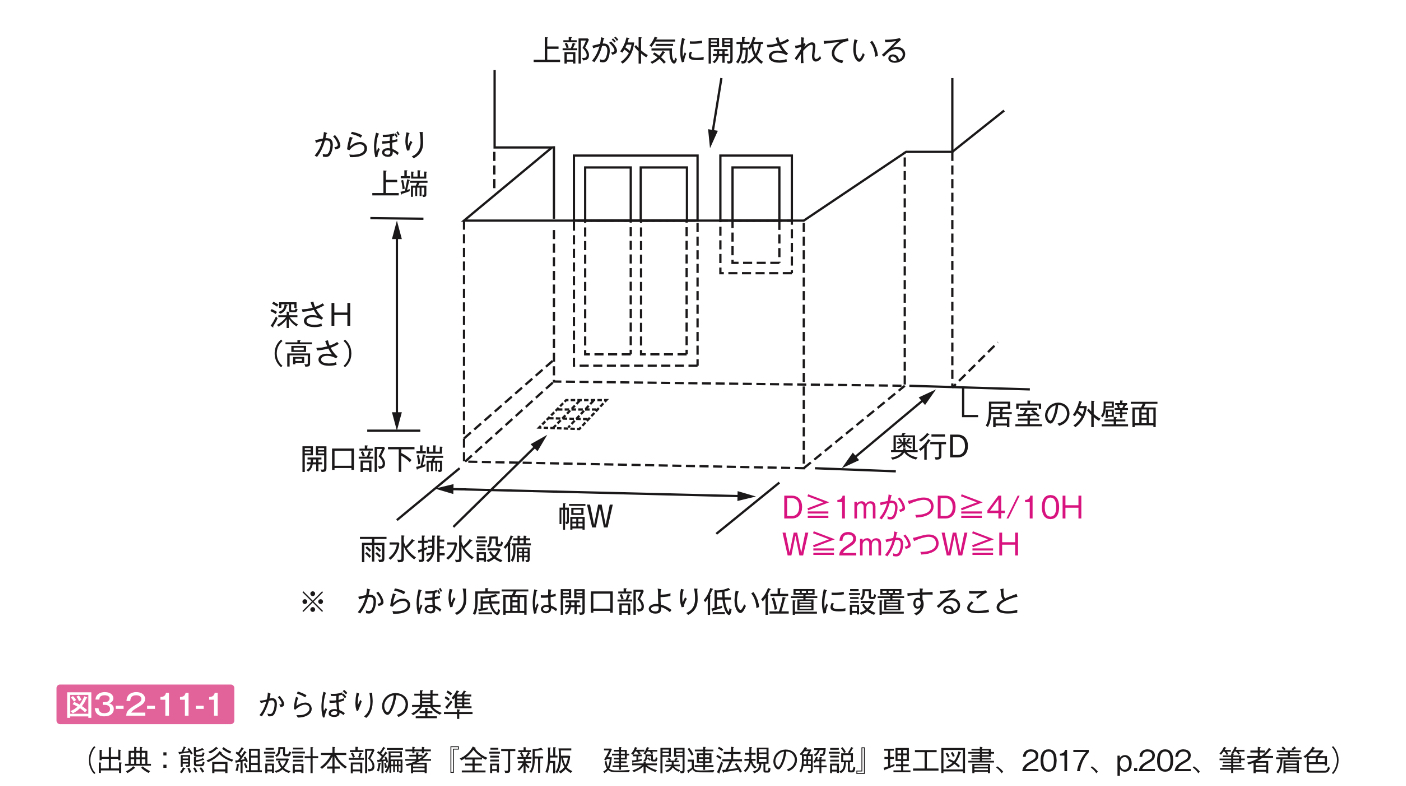

補足として、防湿の措置について。やはり、一般的によく計画されるのは1番上に記載してある通り、『からぼり』を設けるもの。からぼりについては、下記の図解に定める所定の基準を満たす必要がありますので、確認ください。

参考:著書『増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規/そぞろ』

地階は、『建築基準法施行令1条二号』に記載されています。

建築基準法施行令1条二号

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。

✔️地階とは、建築基準法により、下記2つどちらも満たすこと

✔️地階が受けられる緩和は下記2つ

✔️地階が適用される規制・強化される規定は6つ

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修

PR