PR

ブロック塀(CB塀)の基本知識について|建築基準法に基づく高さと控え壁の基準について

ブロック塀ってなに?

ブロック塀は建築基準法の規制は?

ブロック塀の高さはいくつまで作ることができる?

ブロック塀の控え壁を不要にするためには?

ブロック塀を計画する上での注意点とは?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

ブロック塀とは、ブロック状の建材を主材として造られる塀のことで、建築基準法に適用を受ける

ブロック塀の建築基準法の規定は、主として、構造関係の規定(高さ・控え壁・基礎)等

ブロック塀の高さは、2.2m以下としなくてはならない

ブロック塀の控え壁を不要にするためには、高さ1.2m以下とするか、構造計算をしなくてはならない

ブロック塀の注意点は、後から増築する場合には、道路斜線制限に抵触する可能性や、確認申請が必要になる可能性があること

建築基準法には、ブロック塀についての基準が定められています!敷地内にブロック塀がある場合、もちろんブロック塀の適合も必要になります!

今回の記事では、ブロック塀についてわかりやすく解説します!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

『ブロック塀』とは?

ブロック塀とは、ブロック状の建材を主材として造られる塀のことで、敷地の外観などに使われるもの。ブロック塀は、建築基準法の適用を受ける

ブロック塀とは、主としてコンクリートブロック塀(CB塀)のことで、建築物の敷地の外観計画などに使われることが多いです。

ブロック塀は、原則として、建築基準法の対象です!だから、建築基準法の基準を満たす必要があります!

Q.ブロック塀は、建築物に該当するか?

ブロック塀って、そもそも建築物なの?

ブロック塀は建築物に附属する場合、建築物に該当する

建築物の定義は、建築基準法2条一号に記載されています。その中に、このような記載があります。

建築基準法2条一号

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築物の定義については、下記の記事で解説しています。

このように、建築物に付属する塀は、建築物に該当することが明記されています。逆に、建築物に付属せず、単体で建てられる塀は建築物には該当しません。

Q.『建築基準法』と『コンクリートブロック塀設計規準』どっちを守らないといけない?

建築基準法とは別に、コンクリートブロック塀設計規準というものもあるみたいだけど、どっちを守る必要がある?

結論としては、建築基準法は守らなくてはならない。コンクリートブロック塀設計規準は守ることが望ましい

まず、建築基準法は法律なので、当然守る必要があります。ただし、建築基準法は最低限の基準しか定められていません。だから、詳しい基準などはコンクリートブロック塀設計規準で確認することが望ましいです。

ブロック塀の『建築基準法の基準』とは?

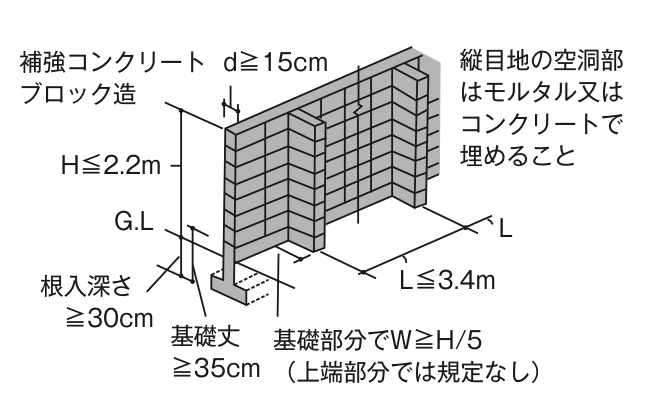

ブロック塀の建築基準法の基準は、下記の通り

| 基準 | ||

| 高さ(H) | H≦2.2m | |

| 壁の厚さ(d) | d≧15㎝ | |

| 控壁 | 間隔(L) | L≦3.4m※ |

| 突出(W) | W≧H/5※ | |

| 鉄筋の直径 | 9mm以上※ | |

| 基礎 | 根入り深さ | 30㎝以上※ |

| 丈 | 35㎝以上※ | |

| 鉄筋 | 壁頂・基礎 | 直径9mm以上(横筋) |

| 壁端・隅角部 | 直径9mm以上(縦筋) | |

| 壁内 | 直径9mm以上・間隔80㎝以下(横筋・縦筋) | |

| 末端・定着 | 末端はかぎ状に曲げ、縦筋は横筋に、横筋は縦筋にかぎかけする。ただし、横筋をその径の40倍以上基礎に定着する場合は末端を基礎の横筋にかぎかけしなくてよい | |

| 備考 | ・構造計算によって安全を確かめられた場合には、上表によらなくてもよい(告示1355号) ・高さ1.2m以下の場合、※の規定を適用しない |

|

[jin-iconbox16]参考:用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規[/jin-iconbox16]

ブロック塀は、建築基準法施行令62条の8により、上記の基準が定められています。

よく疑問にあがる、『高さ』と『控え壁』の基準について、詳しく確認してきましょう!

ブロック塀の『高さ』について

ブロック塀の高さは、2.2m以下としなくてはならない

ブロック塀は、原則として、2.2m以下としなくてはなりません。2.2mを超える場合は、構造計算などで安全性を確かめる必要がありますが、あまり採用されない方法です。

ブロック塀の高さがどこから?

ちなみに、この高さってどこからの高さ?

基本的には、『地盤面』からの高さとなります!

ブロック塀は、擁壁の上に計画されることもあります。擁壁の上からの高さとなるのか、下からの高さとなるかで、大きく変わってくることもあります。

高さは、原則として『地盤面』なので、擁壁の上から見ることはできません。これは、パブリックコメントにより回答されたものです。一部を引用します。

Q.擁壁の上に配置しているブロック塀等の高さの算定方法について、建築基準法の解釈を明確にすべき。

A.建築物の高さについては、建築基準法施行令第2条第1項第6号に基づき、地盤面からの高さと規定されており、建築物に付属するブロック塀においても同様です。

パブリックコメントより引用

地盤面については、下記の記事を参考にしてください。

ブロック塀の『控え壁の基準』について

ブロック塀の控え壁は、高さ1.2mを超えた場合、必要になる(高さ1.2m以下の場合には不要)

実務上、ブロック塀で最も揉めるのは、控え壁です。なぜなら、昔に建てられたブロック塀は、控え壁がないことが多いからです。つまり、建築物の建て替えなどを行う場合には、後からブロック塀を追加する必要があるということです。

ただし、ブロック塀の高さが1.2m以下だと控え壁は不要です!

控え壁を作りたくない場合、1.2m以下となるようにブロック塀をカットすることも実務ではよくあります!

隣地との共有している塀で、控え壁も無理、カットも無理の場合、何か方法はあるの?

一応、構造計算を行うことで、控え壁を無くすことはできますが、あまりないケースかなと思います…

どうしても無理な場合、実務ではブロック塀を敷地から外してしまうという選択をされる方もいます。しかし、危険なブロック塀が建築物周辺にあるという事実は変わらないので、避けた方が良さそうです。

ブロック塀の設計上の『注意点』とは?

ブロック塀を作ることで、構造規定以外に、主として下記の内容を確認する必要がある

- 確認申請が必要かどうか

- 道路斜線制限に抵触する可能性があるか

- 敷地内通路に抵触する可能性があるか

ブロック塀と言ったら、構造規定だけ満たせばいいと思われがちですが、実際はそんなに単純な話ではありません。念の為、すべての規定を見直す必要があると思います。

中でも、特に見落としやすく、注意すべき内容をまとめましたので、確認してみてください!

確認申請が必要かどうか

防火地域・準防火地域内にブロック塀を増築する場合、確認申請が必要となる

増築は、原則として、床面積が10㎡を超える場合に必要になります。しかし、ブロック塀は0㎡です。だから、確認申請は不要です。

しかし、防火地域・準防火地域内の増築の場合は、床面積に関係なく、確認申請が必要となります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。

だから、ブロック塀であっても、防火地域・準防火地域内の場合は、確認申請が必要ということです。ブロック塀だけで確認申請なんて驚きですが、法律的にはそのように読み取れてしまいます。

指定確認検査機関に勤めていた頃、塀の増築の申請も受けたことがあります!ただ、マニアックな話なので、実際には出したことない…という方も多いかもしれませんね。

道路斜線制限に抵触する可能性があるか

ブロック塀を増築する場合、後退緩和の距離が変わり、道路斜線制限に抵触する可能性がある

道路斜線制限には、後退緩和というものがあります。緩和には、『道路境界線から建築物』までの距離が重視されます。詳しくは、下記の記事で確認してください。

ブロック塀も建築物です。つまり、後退緩和の距離に影響があります。だから、緩和の距離が変わり、道路斜線制限に抵触する可能性もあるということです。

敷地内通路に抵触する可能性があるか

ブロック塀を増築する場合、敷地内通路(通路幅1.5m又は0.9m)に抵触する可能性がある

所定の建築物は、建築物の出口から道路等まで、敷地内通路の確保が必要となります。その幅員は原則として1.5m、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の場合は0.9mと定められています。詳しくは、下記の記事で確認してください。

ブロック塀の計画により、この敷地内通路の寸法が確保できなくなる、というのはよくある話です。注意しましょう。

法文で確認する

ブロック塀は、『建築基準法施行令62条の8』に記載されています。

建築基準法施行令62条の8

補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、二・二メートル以下とすること。

二 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。

五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。

建築法規の判断に迷う時間、短縮しませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模等を入力するだけで、適用される規定を絞り込めます。PCに保存しているだけで実務の心強い味方になります。 私が現場で培ったノウハウと共に、無料で受け取ってください。

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️ブロック塀とは、ブロック状の建材を主材として造られる塀のことで、建築基準法の適用を受ける

✔️建築基準法の構造規定の基準としては、下記のものがある

- ブロック塀の高さは、2.2m以下としなくてはならない

- ブロック塀の控え壁は、高さ1.2mを超えた場合、必要になる(高さ1.2m以下の場合には不要)

✔️構造規定以外だと、下記の基準に注意が必要

- 確認申請が必要かどうか

- 道路斜線制限に抵触する可能性があるか

- 敷地内通路に抵触する可能性があるか