PR

非常用進入口の設置基準とは?|共同住宅の特例や路地状敷地の扱い

非常用進入口ってなに?

非常用進入口が必要な建築物は?

非常用進入口の設置基準は?

非常用進入口の緩和である『共同住宅の特例』ってなに?

路地状敷地の場合、非常用進入口はどうやって計画する?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

非常用進入口とは、非常時に、外部から消火活動や救出活動のために建築物に侵入できる開口部のこと

非常用進入口が必要な建築物とは、3階以上の建築物

非常用進入口の設置基準は『所定の大きさの開口部』だけでなく、『非常用進入口をわかりやすくするための表記』や『開口部に進入するためのバルコニー』も必要となる

非常用進入口には、共同住宅に限り、法文に明記されていない特例がある

原則として、路地状敷地で非常用進入口を計画する場合、4mの通路を確保する必要があるので、注意が必要

非常用進入口は、3階以上の建築物に必要なので、結構な建築物に適用される規制です!でも、意外と内容は複雑で…

今回は、非常用進入口についてわかりやすく解説します!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

『非常用進入口』の基本知識とは?

非常用進入口とは…

火災などの非常時に、消防隊員が消火活動・救助活動をするため、建築物に進入するために設けられる開口部等のこと

火災などの非常時には、消防活動・救助活動をするために、消防隊員は建築物内に進入する必要があります。しかし、開口部の一切ない、要塞のような建築物だった場合…建築物内に進入できないため、消火活動・救助活動が行えない可能性があります。

非常用進入口は、非常時に使われる、命を守るための大事なものってことだね!

その通り!だから、非常用進入口を塞ぐような家具の設置などはNGです!非常時に、人命に関わる大事になる可能性がありますから!

非常用進入口と『代替進入口の違い』とは?

代替進入口とは、非常用進入口も代わりに設けるもので、

非常用進入口よりも簡易的な開口部のこと

代替進入口とは、『代替』という名の通り、非常用進入口の代わりに設ける開口部のことです。

というのも、非常用進入口は、非常灯によって目立つデザインで、しかもバルコニーなどによってスペースも必要なので、小規模な建築物では計画しにくいです。そういった場合、代替進入口が設けられることが多いです。

代替進入口は、単純に所定以上の大きなの開口部を設ければいいだけなので、計画もしやすいです。この記事でも代替進入口について解説しますが、詳しく確認したい方は、下記の記事を読んでみてください。

実は、非常用進入口より、代替進入口の方が圧倒的に計画されることが多いんですよ!

じゃあ、なんでわざわざ目立つ非常用進入口を計画するの?

それは、非常用進入口の方が設置個数を減らすことができるんです!だから、どちらがいいかは、建築物の計画ごとに違ってくると思います!

代替進入口の場合は、10mごとに必要です。一方、非常用進入口も場合は40m以内ごとです。非常用進入口の方が個数を減らすことができるので、どちらの方が優れている!という差別化はできません。

非常用進入口が『必要になる建築物』とは?

非常用進入口は、階数が3以上の建築物に設置が必要

3階以上になってくると、在館者が自力避難が難しくなるため、消防隊員の活動が重要になってきす。だから、階数が3以上の建築物に必要になるのです。

ちなみに、このとき建築物に居室があるかどうかは問いません。例えば、3階建ての自転車駐輪場のような、居室がない建築物に対しても、非常用進入口は必要になります。

非常用進入口は『どこに設置が必要』か?

非常用進入口が必要な建築物の階は、『3階以上、高さ31m以下の部分』

設置が必要な箇所は、『道』又は『4m通路』に面する部分で、間隔は、40m以下とすること

非常用進入口が必要なのは、3階以上、高さ31m以下の部分です。つまり、3階建ての建築物であっても、1階と2階には非常用進入口は不要ということです。

3階以上に必要っていうのはわかったけど…どうして、高さ31m超えは非常用進入口が不要になるの?高いから、むしろ危険なのでは?

それは、高さ31mの建築物の場合、非常用のエレベーターの設置が義務なりますよね。

非常用進入口がなくても、非常用のエレベーターで建築物内に進入できるからです!

あとは、高さ31m以上だと、梯子車が届かないという物理的な問題もあります。

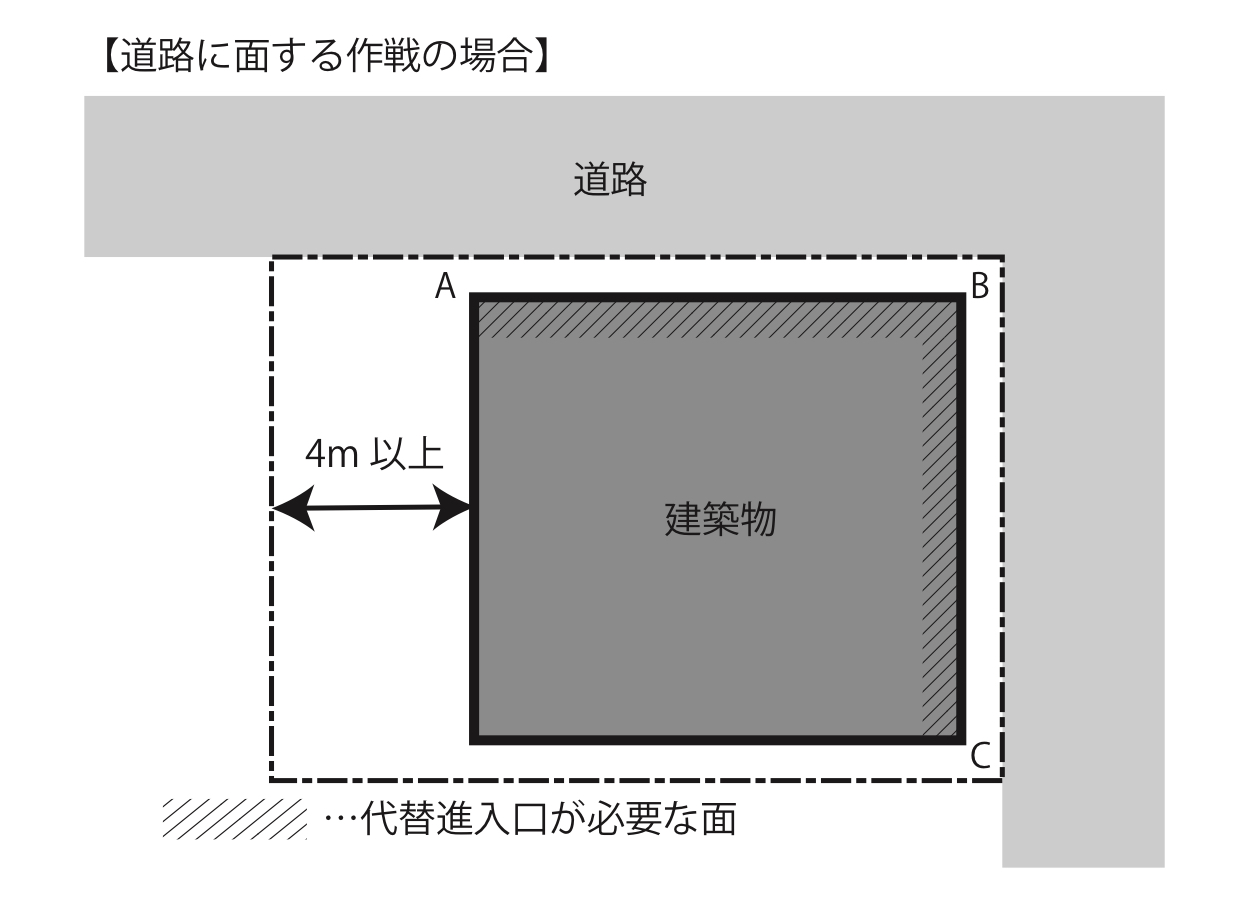

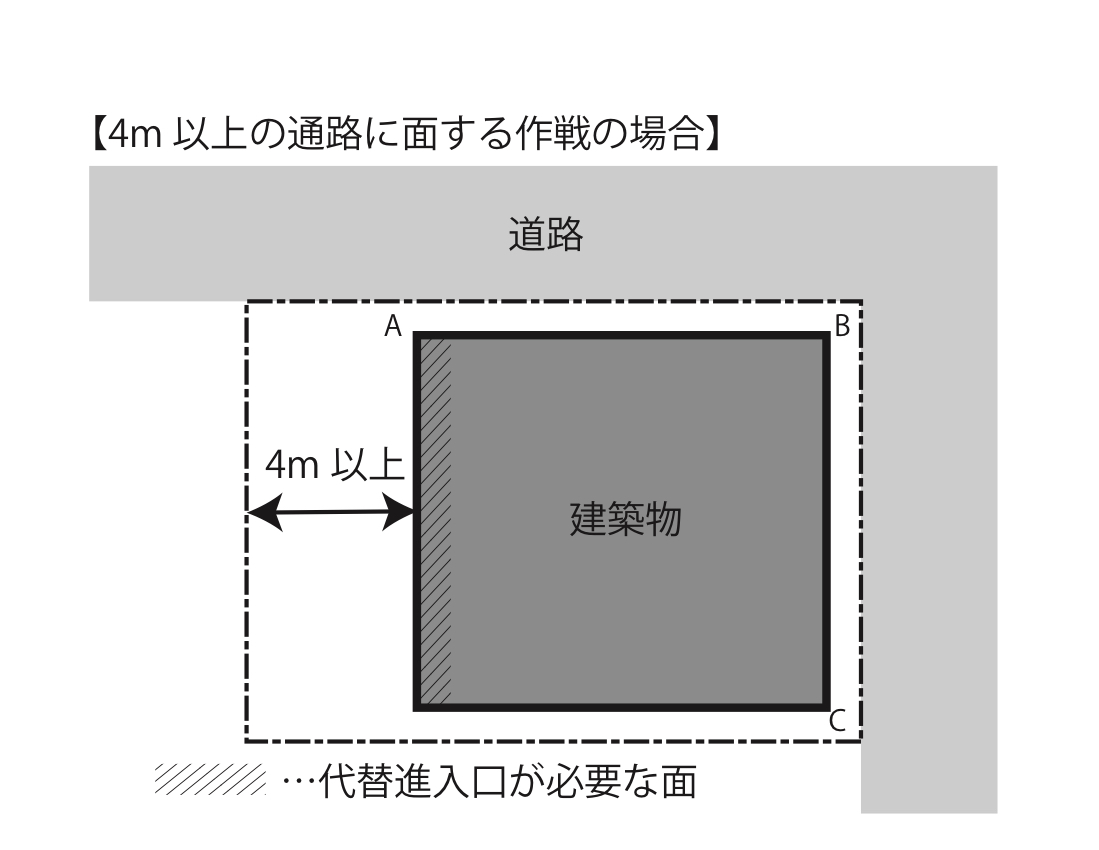

『道』又は『4m通路』に面する部分とは?

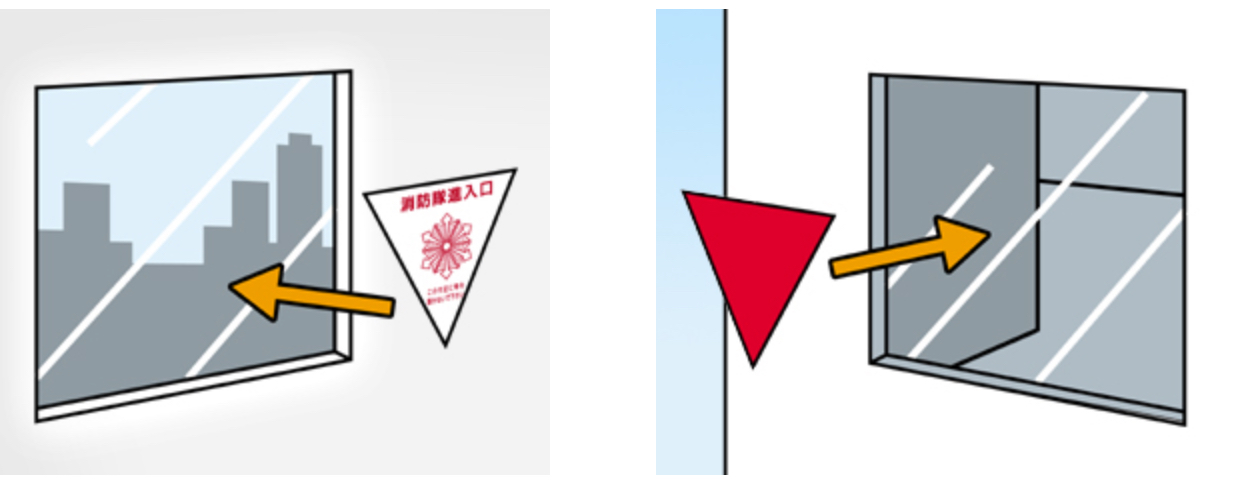

『道』に設けるか『道に通ずる4m通路』に設けるかは、設計者が選択できる

稀に、行政のより扱いによって、道にも4m通路にも非常用進入口が必要になることがありますが、基本的にはどちらかだけでOKです。

| 『道』に配置するパターン | 『4m通路』に配置するパターン |

|  |

参考:用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

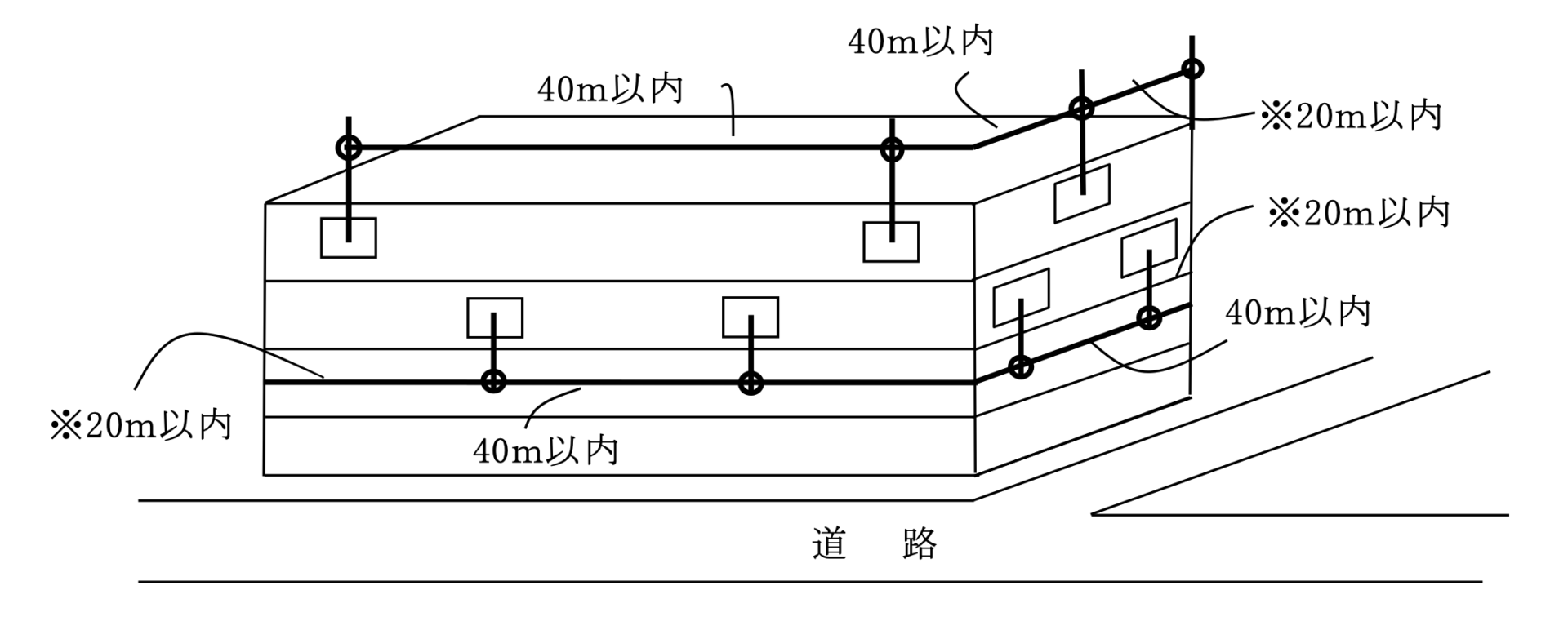

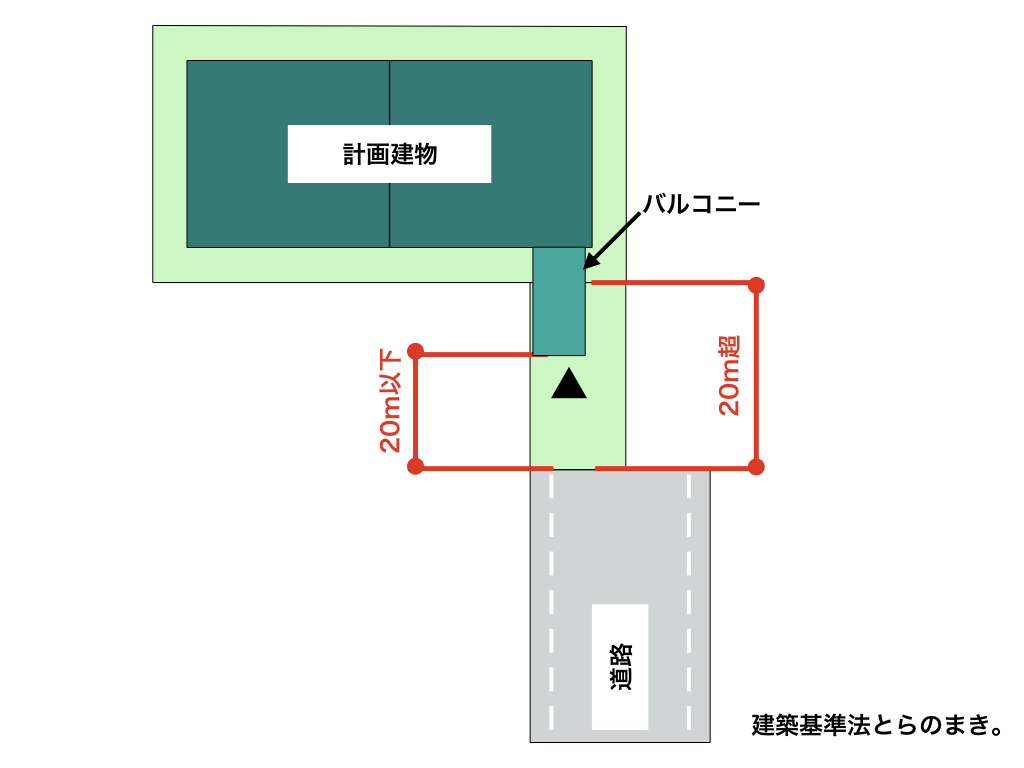

『間隔40m以下』とは?

非常用進入口の間隔は

進入口と進入口の各中心間の距離を40m以下ごと

外壁端部から進入口の中心までの距離を20m以下

第6 非常用の進入口 福岡市より引用

この距離については、 建築物の防火避難規定の解説2023に詳しく記載されています。文章を引用しますが、書籍には図解も掲載されているので、確認してみてください。

非常用の進入口の配置については、外壁端部から進入口の中心までの距離を20m以下とし、進入口と進入口の各中心間の距離を40m以下とする。

『建築物の防火避難規定の解説2023/ぎょうせい』p97より引用

なお、代替進入口の場合は、距離の算定方法が『外壁面を10m以下ごとの長さに区切る』ので、非常用進入口とは異なります!

代替進入口の距離の算定方法については、下記の記事を参考にしてください。

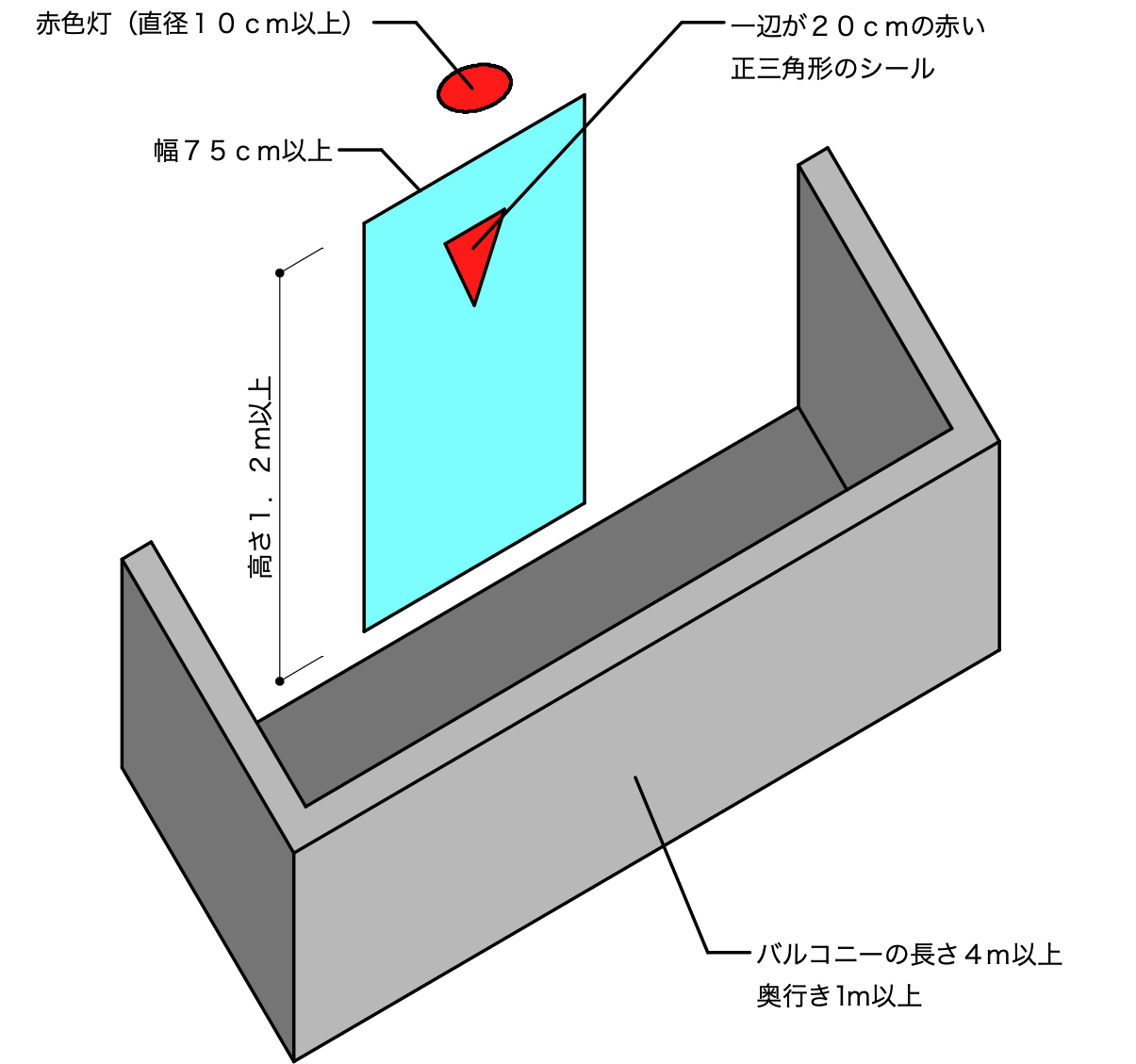

非常用進入口の『構造』とは?

非常用進入口が求められる構造とは、下記すべてを満たすこと

| 構造 | 求められる基準 |

| 大きさ・高さ | 幅75㎝以上、高さ120㎝以上 床面から進入口下端まで80㎝以下 |

| バルコニー | 奥行1m以上、長さ4m以上 |

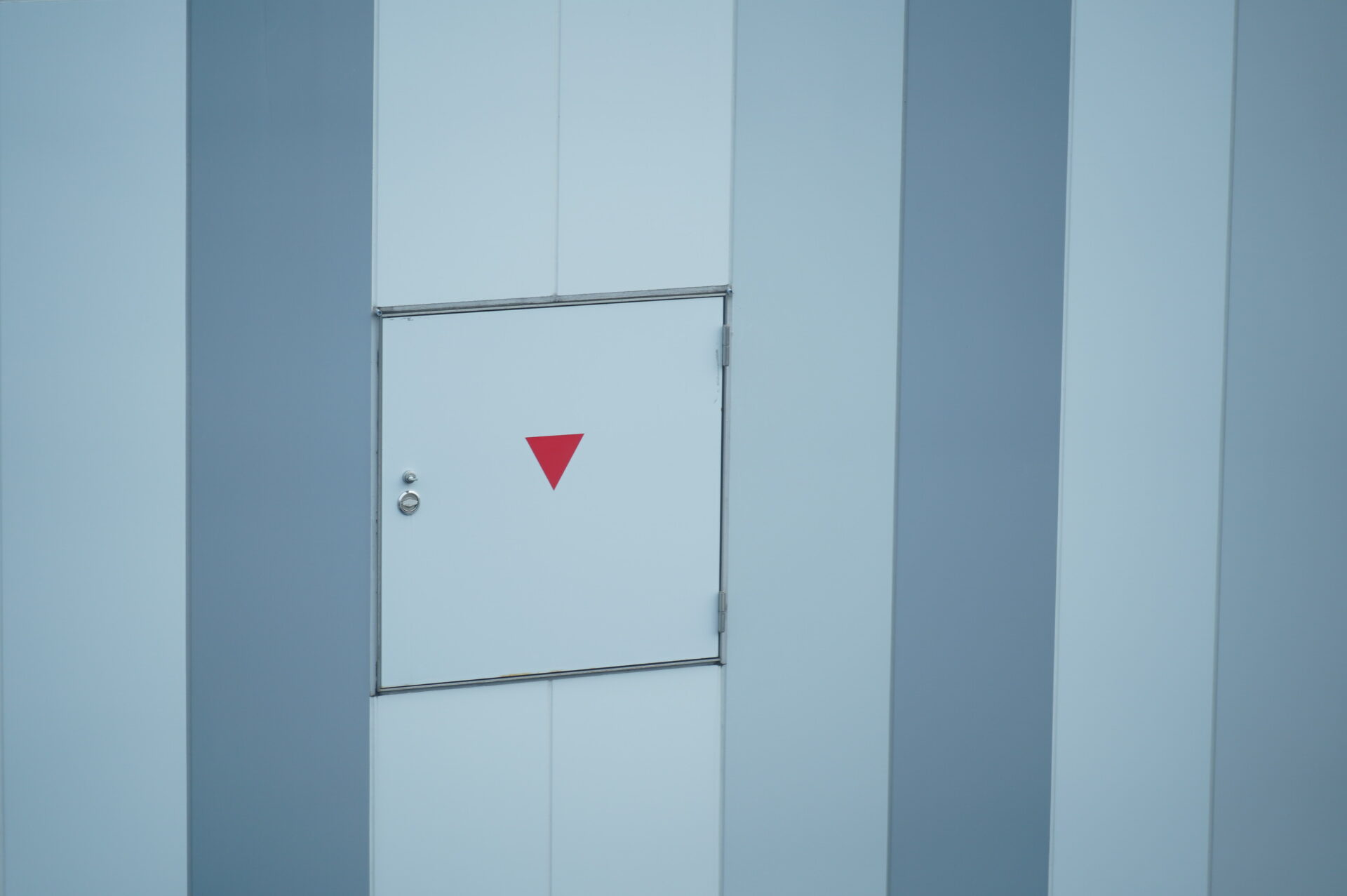

| 表示 | 赤色灯・▼マーク |

非常用進入口の特徴は大きく2つです。それは、『バルコニーが必要なこと』と『非常用進入口の表示が必要なこと』です。

それぞれの基準について確認していきましょう!

バルコニーの基準について

非常用進入口には、奥行1m以上、長さ4m以上のバルコニーが必要になる

非常用進入口を破壊するためには、足場が必要となります。そこで、バルコニーの設置が必要となります。

しかも、奥行き1m、長さ4mというかなり大きなバルコニーが必要なので、小規模な建築物であればなかなか計画がしにくいです。

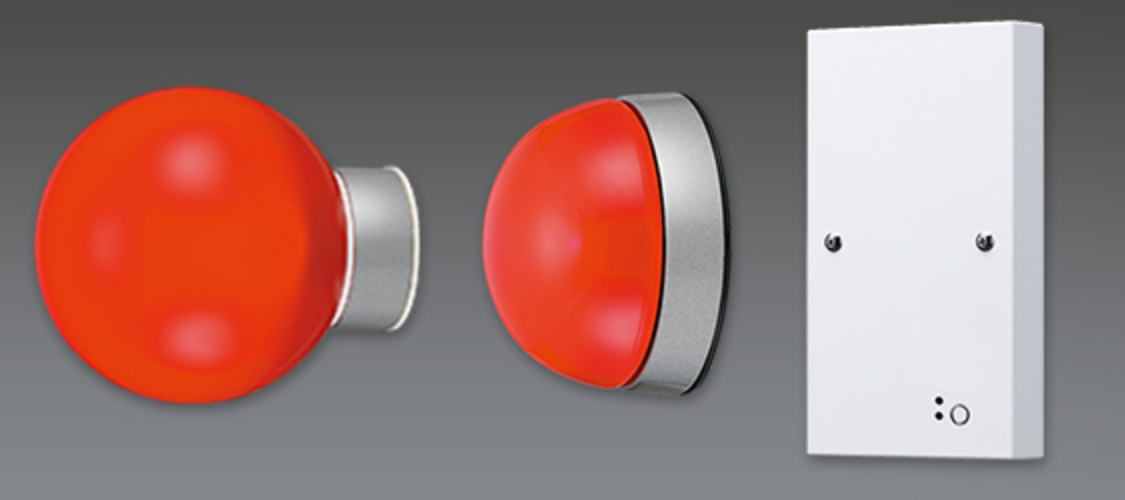

表示(赤色灯・赤色反射塗料)の基準について

非常用進入口には、下記2つのどちらの表記をしなくてはならない

| 赤色灯 | 常時点灯かつ30分間点灯の予備電源を設置 |

| ▼マーク | 一辺20㎝の正三角形 |

そして、消防隊員が非常用進入口を見つけやすいように、赤色灯と赤色反射塗料が必要となります。赤色灯は、夜などでも非常用進入口を見つけられるように常時点灯が必要です。

パナソニックホームページより引用

株式会社石井マークのホームページより引用

非常用進入口の『共同住宅の特例』とは?

共同住宅に限り、下記のいずれかに進入可能で、住戸を所定の距離以下に計画した場合は、非常用進入口が不要となる

- 廊下

- 階段室の踊り場部分

- 各住戸のバルコニー

非常用進入口は共同住宅も必要なのですが、唯一の特例が設けられており、比較的簡単に法適合させる事が可能です。

ちなみに、こちらの内容は法文に明記されているものではなく、 建築物の防火避難規定の解説2023に記載されているものです。詳細は、書籍で確認してみてください。

共同住宅の特例は、廊下・階段室の踊り場部分・各住戸のバルコニーに進入する場合で、扱いが異なります!それぞれ確認してみましょう!

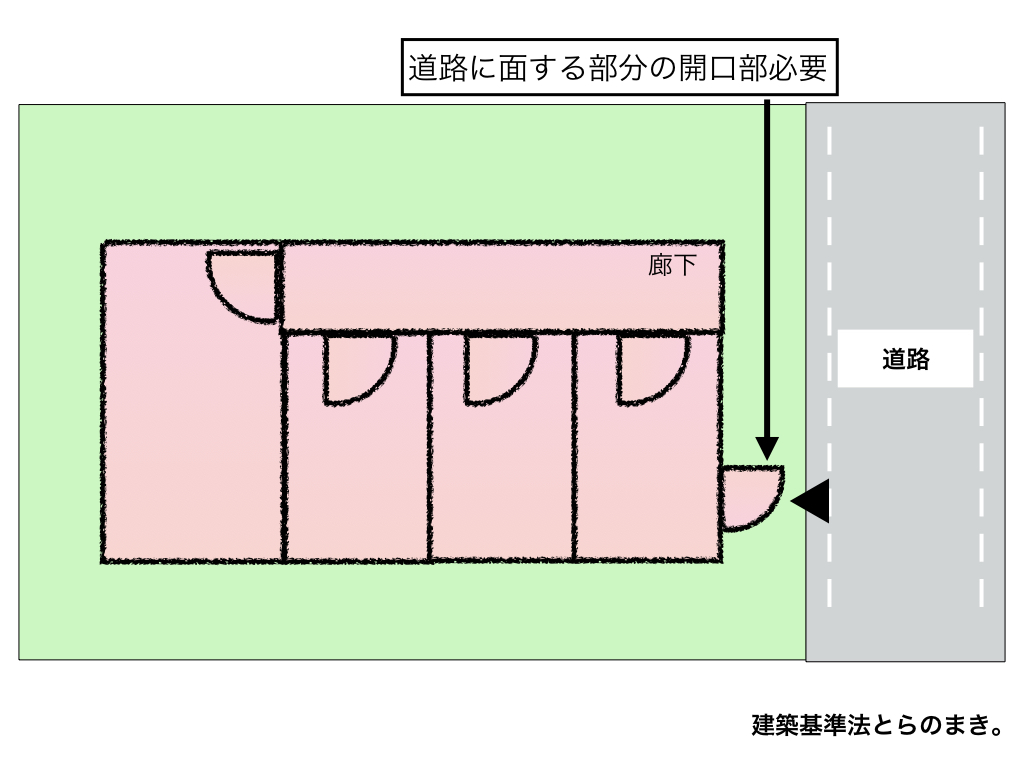

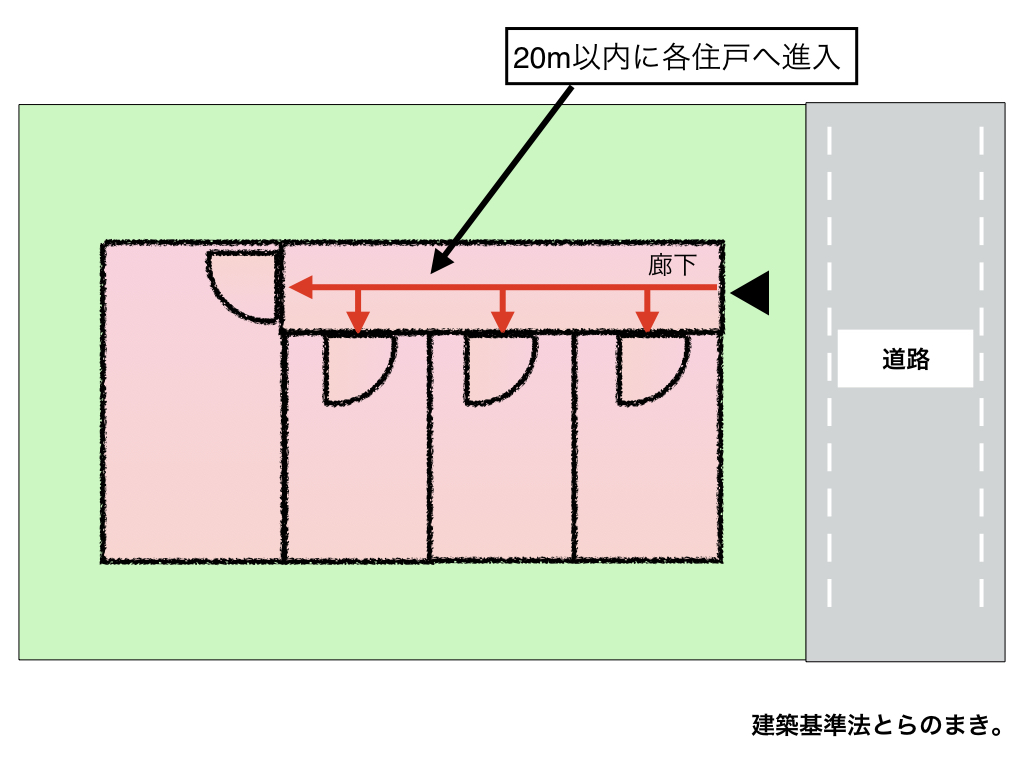

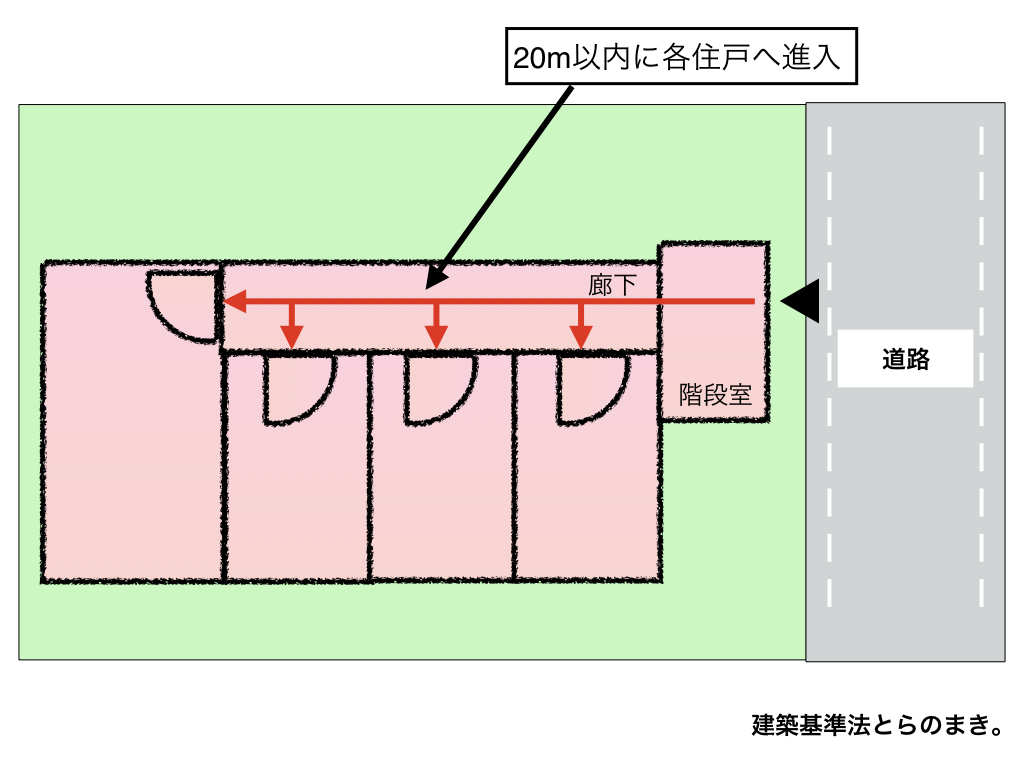

『廊下』から進入する場合

廊下に進入し、全住戸の玄関ドアへの歩行距離が20m以内で到達可能

消防隊員が廊下に進入し、各住戸の玄関ドアまで行き、玄関ドアを破壊して進入します。特例を利用すると、しないのとではどんなメリットがあるのか、具体例を挙げてご紹介します。

| 特例を利用しない場合(道路に面する開口部が必要となってしまう) | 特例を利用する場合 |

|  |

このように、特例を利用することで、設置する開口部の数を減らすことができます。場合によっては共同住宅の特例にした方が良さそうですね!

『階段室の踊り場部分』から進入する場合

階段室の踊り場部分に進入し、全住戸の玄関ドアへの歩行距離が20m以内で到達可能

内容としては、廊下に進入する場合とほぼ同じです。

ここで、注意点としては、階段室の踊り場部分であるという事です。階段の中途半端な部分ではなく、踊り場部分とする必要があります。消防隊員が安全に進入するためですね。

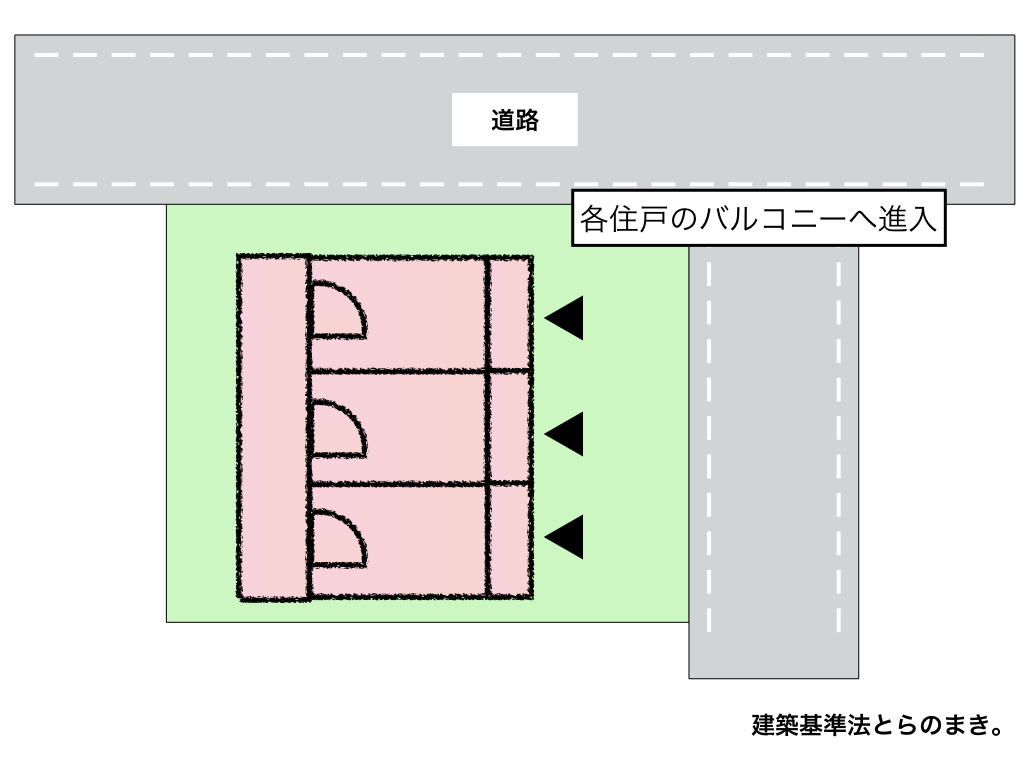

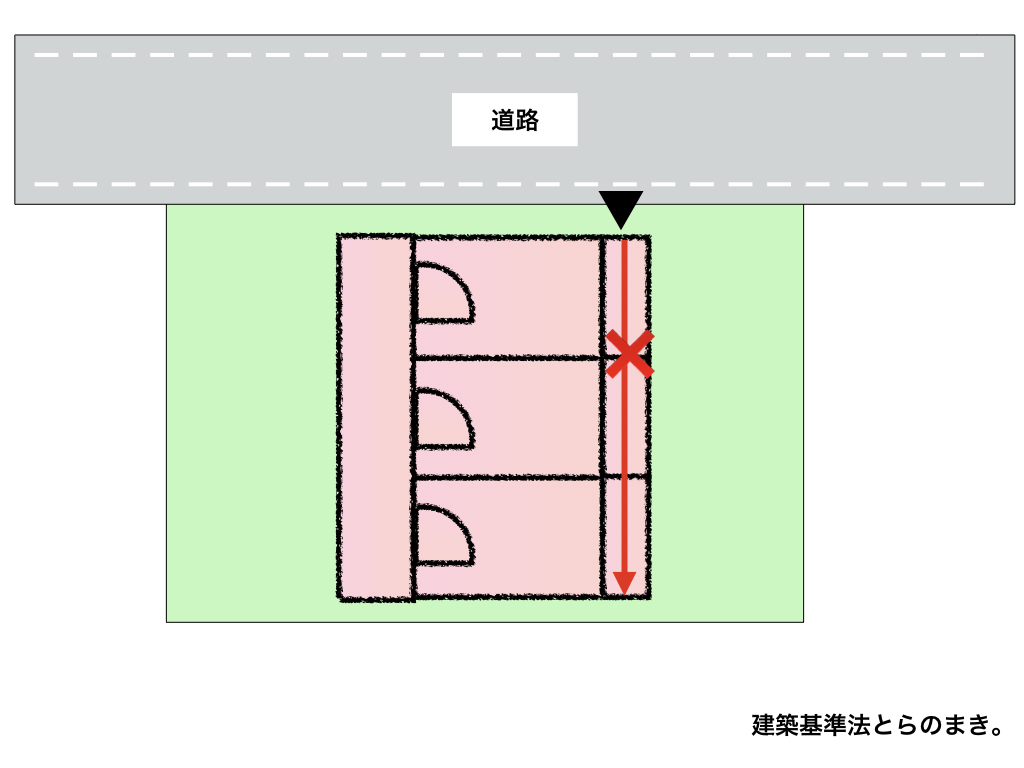

『各住戸のバルコニー』から進入する場合

各住戸のバルコニーに進入可能(距離の定めはない)

各住戸のバルコニーに消防隊員が進入して消火活動を行う事ができるので、こちらも認められています。

あれ?各住戸のバルコニーに進入する場合は、距離は関係ないの?

関係ないです!単純に、各住戸のバルコニーに進入できればOKです!

ちなみに、各住戸のバルコニーに進入というのは一番手前の住戸に進入し、隔板を壊して隣の住戸に進入するのは認められません。

非常用進入口の『緩和・免除』とは?

非常用進入口は、下記のいずれかに該当した場合に、緩和・免除することが可能

- 非常用エレベーターを設置すること

- 代替進入口を計画すること

- 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由(告示1438号)に該当させること

- 階数に該当しない階にすること

非常用進入口は、所定の条件を満たした場合には、免除することが可能です。

それぞれの条件について、確認してきましょう!

非常用エレベーターを設置すること

非常用エレベーターとは、その名の通り、非常時に特化したエレベーターです。非常時、消防隊員が建築物に進入するために計画されます。

つまり、非常用進入口がなくても、非常用エレベーターで建築物内に進入ができるということです。だから、非常用進入口を免除できるのです。

非常用エレベーターは、コストや面積が必要なので計画が難しいのですが…建築物の外観を重視して、あえて計画されることがあります!非常用進入口があると、外観的に目立ってしまいますからね…

代替進入口を計画すること

代替進入口は、その名の通り、非常用進入口の代わりに計画されるものです。

代替進入口とは、以下3つ全てに適合させる必要がある

- 3階以上の階には、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路に面する壁面に、長さ10m以内ごとに所定の開口部を設けること

- 所定の開口部は、「直径1m以上の円」又は「75cm以上×1.2m以上」の大きさにすること

- 所定の開口部は、進入を妨げる構造にしないこと

詳しい内容は、下記の記事で解説しているので、確認をしてください。

正直、非常用進入口よりも、代替進入口の方が計画されることが多いです…なぜなら、バルコニー等が不要で計画がしやすいからです!

屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由(告示1438号)に該当させること

告示の内容に適合させた階は、非常用進入口の設置が不要となります。告示の内容を確認したい場合は、クリックをしてください。

告示1438号 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由を定める件 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十六条の六の屋外からの進入を防止す ロ 細菌、病原菌その他これらに類するものを取り扱う建築物 ハ 爆発物を取り扱う建築物 二 次に掲げる用途に供する階(階の一部を当該用途に供するものにあっては、当該用 途に供する部分以外の部分を一の階とみなした場合に令第百二十六条の六及び第百二 十六条の七の規定に適合するものに限る。)に進入口を設けることによりその目的の 実現が図られないこと。 ハ 美術品収蔵庫、金庫室その他これらに類する用途 ニ 無響室、電磁しゃへい室、無菌室その他これらに類する用途クリックで告示1438号を確認

る必要がある特別の理由は、次に掲げるものとする。

一 次のいずれかに該当する建築物について、当該階に進入口を設けることにより周囲

に著しい危害を及ぼすおそれがあること。

イ 放射性物質、有害ガスその他の有害物質を取り扱う建築物

ニ 変電所

イ 冷蔵倉庫

ロ 留置所、拘置所その他人を拘禁することを目的とする用途

附則 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。

開口部を設けることで、支障が出てくるものなので、かなり限定的な緩和です!刑務所や危険物保管庫などが該当します!あまり使う機会はないかもしれませんが、頭には入れておきましょう!

階数に該当しない階にすること

非常用進入口は、階数に該当しない階には不要です。

階数に該当しない階ってなに?

いわゆる、所定の条件を満たした塔屋などが該当します!

階数に含まれない塔屋(ペントハウス)とは、下記2つ両方を満たすこと

以下のいずれかに該当する屋上部分であること

・昇降機塔、装飾塔、物見塔

・屋上部分の利用のための階段室

・昇降機の利用のための昇降ロビー

・用途上、機能上及び構造上、屋上に設けることが適当な各種機械室

・上記に付属する階段室等

屋上突出部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内であること

詳しい内容は、下記の記事で解説しているので、確認をしてください。

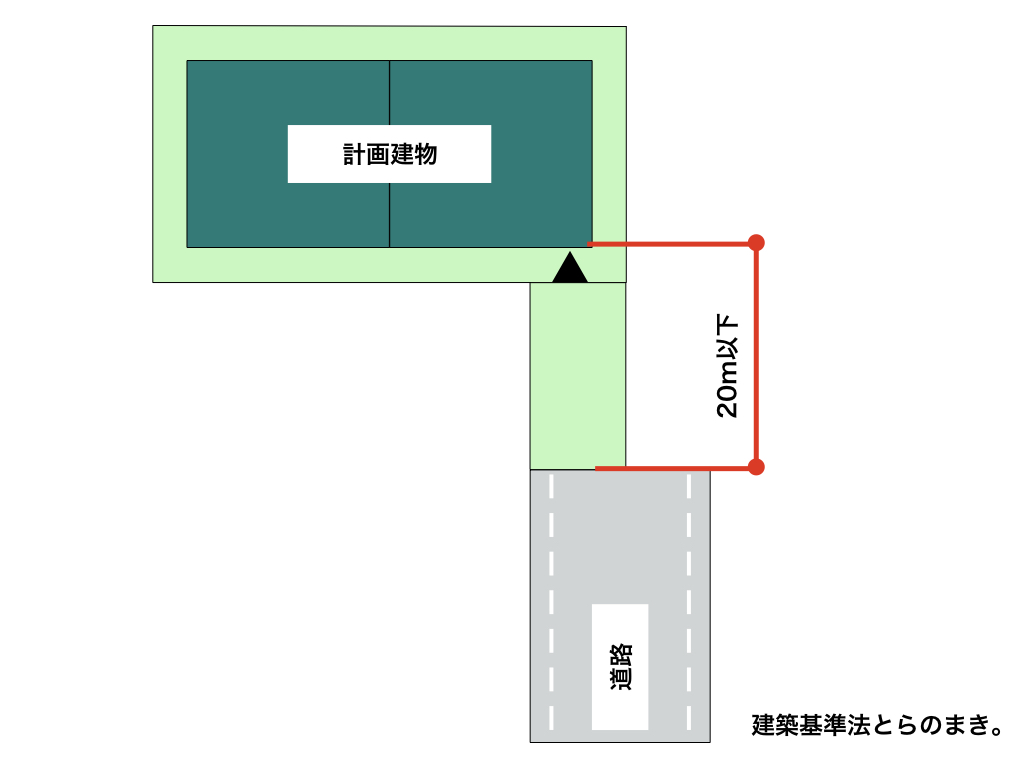

『路地状敷地の場合』の非常用進入口の注意点とは?

路地状敷地の場合、原則として、『道』に面しているとはみなされないので、『4m通路』を確保する必要がある

ただし、条件付きで、路地状敷地でも『道』に面しているとみなされる緩和規定がある

路地状敷地とは、道路から奥まったところに位置し、細長い路地状部分(敷地延長・専用通路)で道路に接する敷地です。路地状敷地については、下記の記事で詳しく解説しています。

敷地形状等によりますが、路地状敷地は道に面しているとはみなされにくいので、基本的には『4m通路』を確保する必要が出てきます。

でも、4m通路を確保するなんて、結構厳しくない?

そうですよね!だから、条件付きで、路地状敷地でも『道』に面しているとみなされる緩和規定があるんです!

代替進入口が道路に面するとみなされる特例を使う条件とは、下記4つすべてを満たすこと

- 道から進入口までの延長長さが20m以下

- 建築物の階数が地階を除く3階建て

- 特殊建築物以外

- 道から進入口が目視可能

なお、この内容は法文に記載されているものではなく、『 建築物の防火避難規定の解説2023』に記載されているものです。

ポイントは、③の特殊建築物では使えないということ…かなり限定的なので、注意したいですね!

わかりにくい①と④の内容について補足していきます。

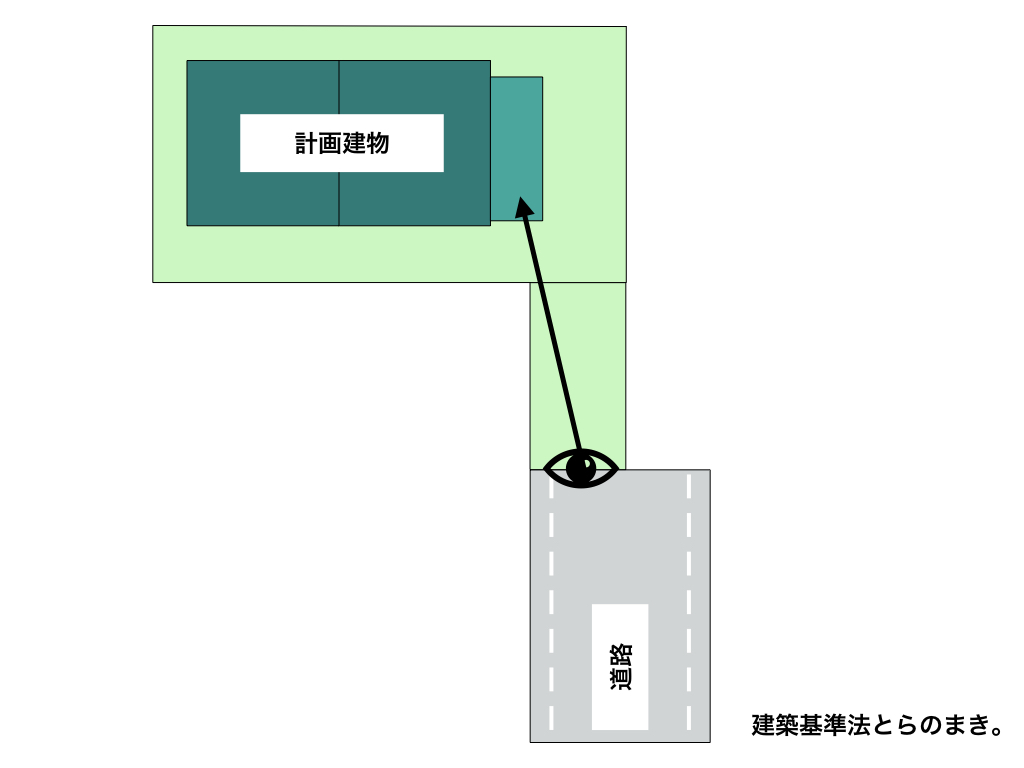

①道から進入口までの延長長さが20m以下

|

|

ポイントは、あくまでも『道』から『進入口』までの距離についての規制であるため、右図のように路地状部分に建築物を計画して、20m以下にすることも可能です。

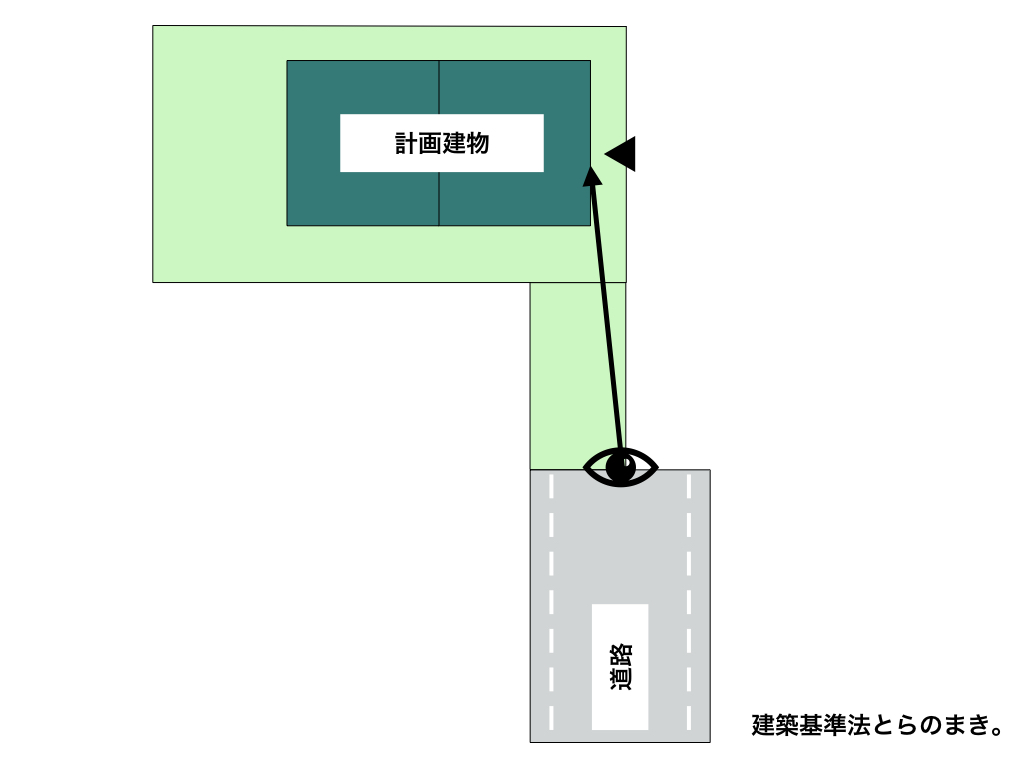

④道から進入口が目視可能

以下のような敷地だと、目視できているとは言えないので申請先との協議になるかと思います。

法文で確認する【建築基準法施行令126条の6、126条の7】

非常用進入口は、『建築基準法施行令126条の6、126条の7』に記載されています。

建築基準法施行令126条の6

建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合

二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合

建築基準法施行令126条の7

前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。

一 進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。

二 進入口の間隔は、四十メートル以下であること。

三 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。

四 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。

五 進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。

六 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。

七 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

建築法規の"判断ミス"を、未然に防ぎませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模を入力するだけで、適用条文を自動抽出。

現場で私が実際に使っている"逆引き思考"を、そのままシート化しました。

※登録後すぐにダウンロードできます

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️非常用進入口とは、火災などの非常時に、消防隊員が消火活動・救助活動をするため、建築物に進入するために設けられる開口部等のこと

✔️非常用進入口は、階数が3以上の建築物に設置が必要

✔️非常用進入口が必要な建築物の階は、『3階以上、高さ31m以下の部分』、設置が必要な箇所は、『道』又は『4m通路』に面する部分で、間隔は、40m以下とすること

✔️非常用進入口は、下記のいずれかに該当した場合に、緩和・免除することが可能

- 非常用エレベーターを設置すること

- 代替進入口を計画すること

- 屋外からの進入を防止する必要がある特別の理由(告示1438号)に該当させること

- 階数に該当しない階にすること