PR

非常用照明ってなに?

建築基準法上での設置基準は?

非常用照明に求められている構造って何?どこを確認すれば良いの?

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

結論をまとめると、

✔️非常用照明は、予備電源を備えている照明装置。非常時の避難活動時に活躍する建築設備。

✔️定められた居室 と その避難経路に設置する必要がある

✔️直接照明で、床面で1ルクス以上の照度が必要

私の非常用照明の印象は、『2つの観点でハードルが低い』です。

1つ目は、設置基準のハードルが低いです。要は、非常用照明の設置が必要になる用途はかなり多いです。

2つ目は、適合させるハードルが低いです。とてもわかりやすい法文なので、この記事を読むだけで、大体の基準は把握する事が可能です。

では、ハードルが低い非常用照明の基準を確認していきましょう!

|

|

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

非常用照明とは、予備電源を備えている照明装置の事です。

予備電源を備えている理由は、非常時に電源が機能しなくなった場合でも照度を確保し、避難や消防活動を円滑にできるようにする為です。照度を確保する事によって、非常時の心理的動揺を抑制、パニックを防止する狙いもあります。

防災照明とは、誘導灯と非常灯(非常用照明器具)のことです。

非常用照明の類似の用途として、防災照明というものがあります。防災照明とは、本記事で解説している非常用照明と、誘導灯のことを示します。

非常用照明の設置が必要なのは『建築物の部分』です。

『建築物全体』ではありません。これは頭に入れておきましょう。

| 〈非常用照明が必要な建築物の部分〉 | ||

| 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室 | + | その避難経路(廊下、階段) |

| 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室 | ||

| 第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 | ||

| 延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室 | ||

少し補足すると、避難経路に非常用照明が必要になるケースは『居室』がある前提です。居室に非常用照明が不要なのであれば、避難経路も非常用照明は不要になります。

どうして、居室だけじゃなくて避難経路にも必要なの?

避難時、廊下や階段にも電気が付いていないと、

安全に避難できないからです!

むしろ、非常用照明の設置は居室より避難経路の方が重要であると考えられます。これは、私の主観ではなく、建築基準法から読み取れる内容です。理由は、非常用照明の緩和規定の読むと、居室は使える緩和が多いですが、避難経路は使える緩和が少ないからです。(非常用照明の緩和、免除規定の当サイトの解説記事ついてはこちらから)

非常用照明の設置基準はハードルが低いって言ってたけど、

具体的にどのあたりがハードル低いの?

それは、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室の部分』です。

注目していただきたいのですが、この文章から『面積の記載』がありません。つまり、飲食店、保育園、物販店舗などの用途は面積に関係なく、非常用照明の設置が必要になります。

だから、設置基準のハードルが低いんです。法文でも確認してみましょう。

非常用照明に求められる構造は『指定された仕様に適合』か『大臣の認定品』いずれかに適合させる

一 次に定める構造とすること。 イ 照明は、直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとすること。 ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ハ 予備電源を設けること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1lx以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

一号が『指定された仕様に適合』で、二号が『大臣の認定品』です。それぞれの確認方法を確認していきましょう。

以下、全てに適合させる事 ①照明は直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度が確保可能 ②火災時に温度の上昇があっても、光度が低下しずらい ③予備電源を設ける ④告示第1830号に適合させる事

第一 照明器具 一 照明器具の構造は、次のイからホまでに適合する構造としなければならない。 第二 電気配線 一 電気配線は、他の電気回路(電源又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第四項第二号に規定する誘導灯に接続する部分を除く。)に接続しないものとし、かつ、その途中に一般の者が、容易に電源を遮断することのできる開閉器を設けてはならない。 第三 電源 一 常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。 第四 その他 一 非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で一ルクス(蛍光灯を用いる場合にあつては、二ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。

クリックで告示1830号を確認

イ 白熱灯は二重コイル電球又はハロゲン電球とし、そのソケットは磁器製、フェノール樹脂製その他これらと同等以上の耐熱性を有するものを使用すること。

ロ 蛍光灯はラピッドスタート型蛍光ランプ又は即時点灯性回路に接続したスターター型蛍光ランプとし、そのソケットはメラミン樹脂製、ポリアミド樹脂製その他これらと同等以上の耐熱性を有するものを使用すること。

ハ 高輝度放電灯は即時点灯型の高圧水銀ランプとし、そのソケットは磁器製その他これと同等以上の耐熱性を有するものを使用すること。

ニ イからハまでに掲げるもの以外の光源は、イからハまでに掲げるものと同等以上の耐熱性及び即時点灯性を有するものとすること。

ホ 放電灯の安定器は低力率型のものとし、耐熱性の外箱に収容すること。

二 照明器具内の電線は、六百ボルト二種ビニル絶縁電線、架橋ポリエチレン絶縁電線、六百ボルトけい素ゴム絶縁電線、口出用けい素ゴム絶縁電線その他これらと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。

三 照明器具(照明カバーその他照明器具に付属するものを含む。)のうち主要な部分は、難燃材料で造り、又は覆うこと。

二 照明器具の口出線と電気配線は、直接接続するものとし、その途中にコンセント、スイツチその他これらに類するものを設けてはならない。

三 電気配線は、耐火構造の主要構造部に埋設した配線、次のイからニまでの一に該当する配線又はこれらと同等以上の防火措置を講じたものとしなければならない。

イ 下地を不燃材料で造り、かつ、仕上げを不燃材料でした天井の裏面に鋼製電線管を用いて行う配線

ロ 準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されたダクトスペースその他これに類する部分に行う配線

ハ 裸導体バスダクト又は耐火バスダクトを用いて行う配線

ニ MIケーブルを用いて行う配線

四 電線は、六百ボルト二種ビニル絶縁電線その他これと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。

二 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。

三 予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(開放型のものにあつては、予備電源室その他これに類する場所に定置されたもので、かつ、減液警報装置を有するものに限る。以下この号において同じ。)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。

二 前号の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によつて測定されたものとする。

建築基準法及び工業会規格JIL5501「非常用照明器具技術基準」に適合していること

さて、では実際に非常用照明の検討をしてみましょう。

手順は大きく2つです。

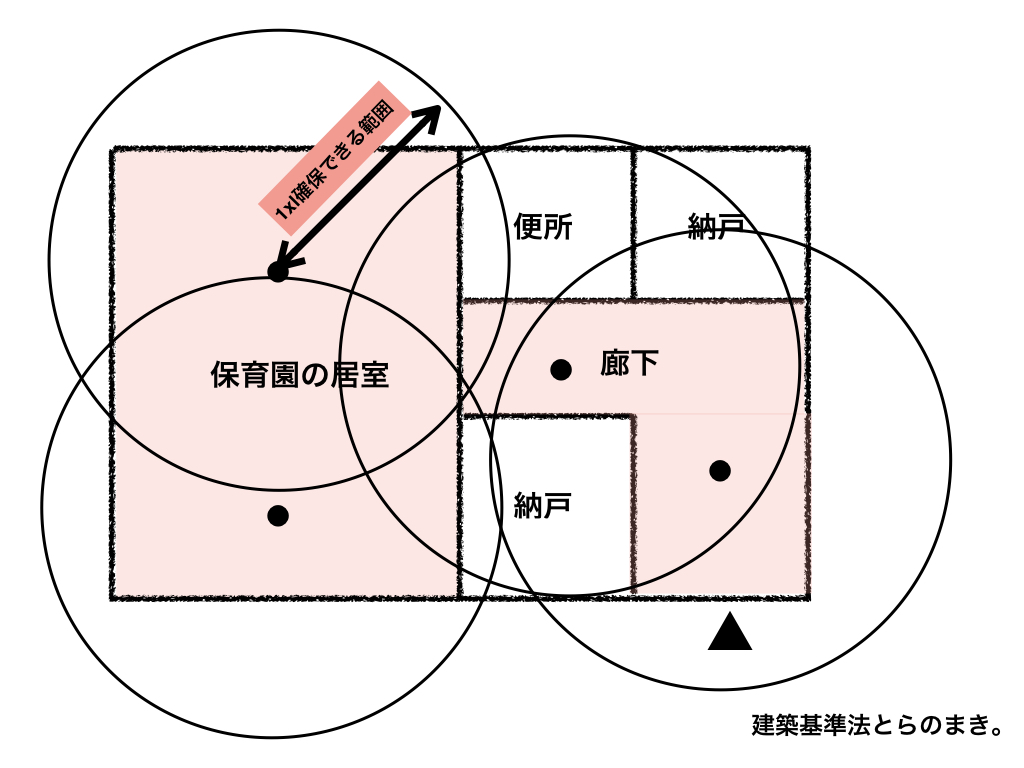

手順①非常用照明が必要な『建築物の部分』を確認する 手順②必要な建築物の部分に隙間無く1xlの照度の円を書く

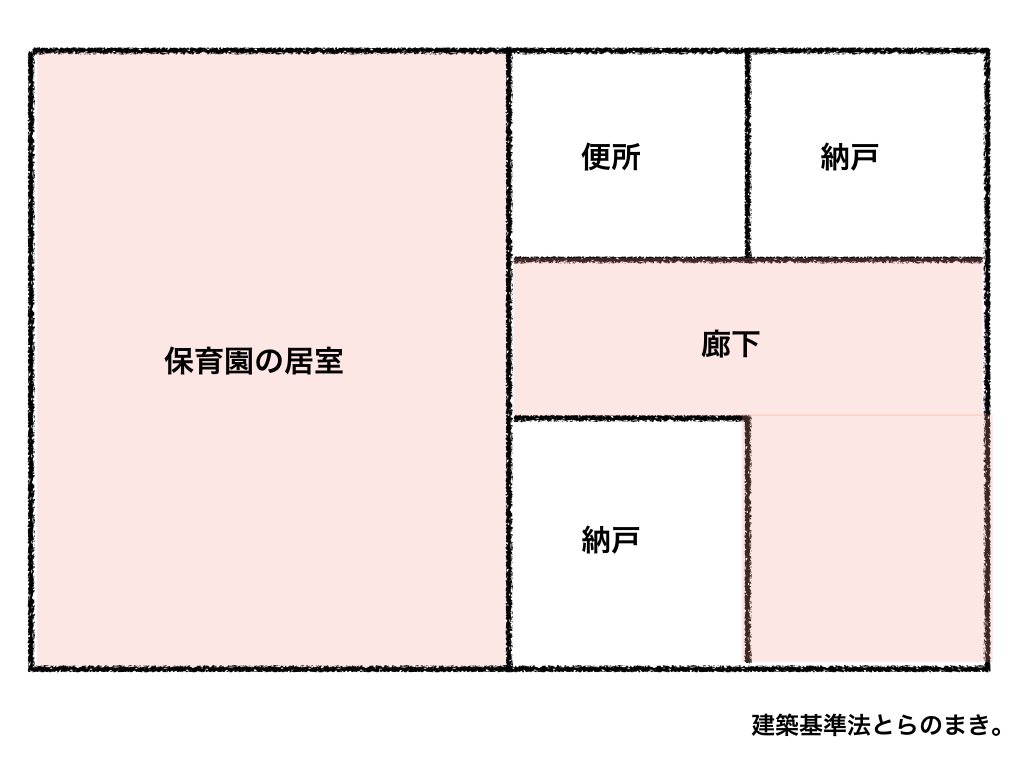

では、非常用照明が必要な建築物の部分を確認してみましょう。今回は『保育園』の用途で考えてみましょう。保育園は別表(2)項なので、『居室』と『避難経路』に非常用照明の設置が必要になります。

以下のピンク部分です。

非常用照明の製品カタログには、1xlを照らせる照度範囲が確認できるものがあると思います。そちらを確認して、『室』をすべて隙間無く埋めるように、非常用照明の設置をするだけです。

例としては、以下のような感じ。

これだけです。難しくありませんよね?だから、非常用照明の検討はハードルが低いんです。

非常用照明には緩和の種類が多いです。

そして、非常に使いやすい。当サイトでまとめているので合わせて確認してみてください。

非常用照明のハードルが低い2つの理由を説明しました。

特に、非常用照明の設置基準はよく確認するようにしてください。とくに、木造2階建の木造建築物が見落としがちです。(確認の特例が使える4号建築物)

用途が一戸建て住宅などでは、非常用照明の設置は不要ですが、特殊建築物(別表第1〜4)だと、面積に関係なく、設置が必要になります。

うっかり見落とさないように、一戸建て住宅以外の用途を計画する時は『非常用照明大丈夫かな?』とアンテナをよく貼っておいた方がいいかもしれませんね。

最後までありがとうございました!

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修

PR