PR

【北側斜線制限の緩和】川や道路の緩和、高低差緩和【徹底解説】

北側斜線制限には、緩和はある?

どんな条件の時に、どんな緩和を使うことができる?

緩和を使っても、どうしても適合しない場合の、奥の手はある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

北側斜線制限には、『川等の緩和』と『高低差緩和』の2つがある

どちらの緩和も、敷地の条件によって使える緩和。つまり、敷地がその条件を満たないのではあれば、緩和は使えない

北側斜線制限の奥の手として、『天空率』の検討を行うという方法もある

北側斜線制限の緩和は、正直に言うと、種類が少なく、使いにくいものも多いです!

そして、緩和を使う上での注意点もあります…(知らないと大ごとになることも…)

今回の記事では、そんな北側斜線制限の緩和についてわかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

北側斜線制限の緩和とは?

北側斜線制限には、下記に定める緩和がある

- 川・公園等の緩和

- 高低差緩和

北側斜線制限の緩和は、たったの2つしかありません。道路斜線制限の緩和は4つあるので、かなり使いにくく感じてしまいますね。

北側斜線制限の計算方法などの基本的な内容については、下記の記事を確認してみてください。

具体的に、どんな緩和があるの?

北側斜線制限の緩和は、『敷地の条件』によって使えるものしかないです!だから、当該敷地が条件に該当するかどうかという観点で見ると、緩和の理解もしやすいですよ!

| 緩和の種類 | 緩和が使える条件 |

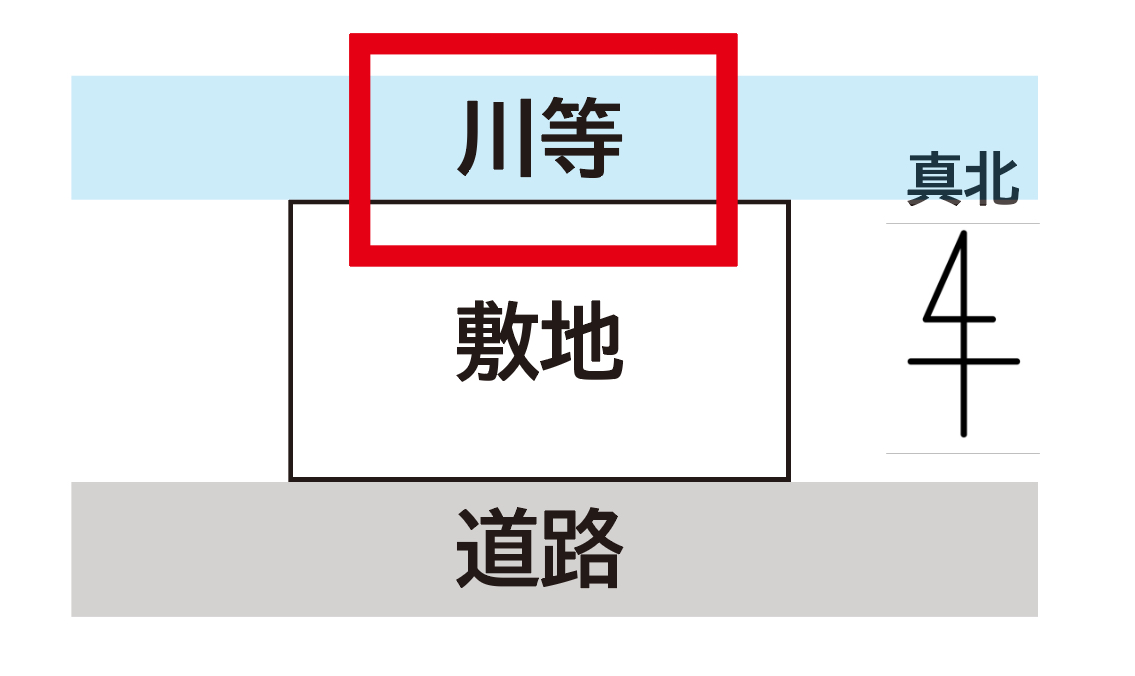

| 川等の緩和 | 敷地の北側に川等がある場合 |

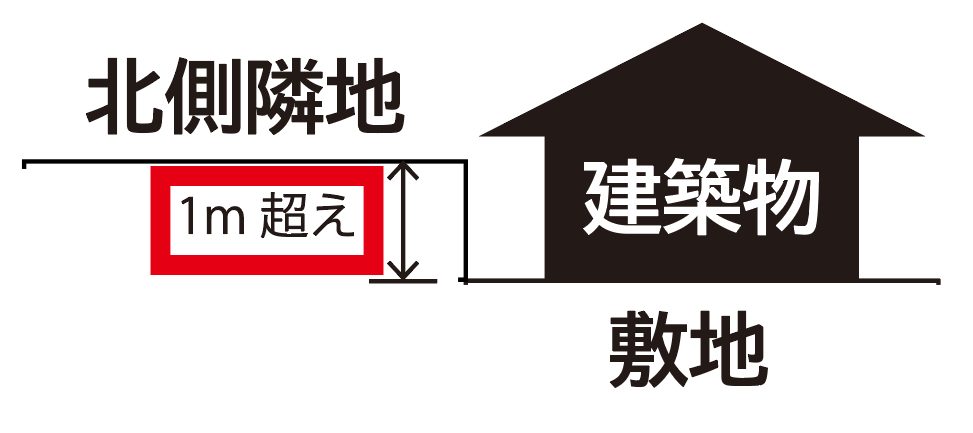

| 高低差緩和 | 敷地と北側隣地に1mを超える高低差がある場合 |

たしかに、全部敷地の条件で決まるんだね!

そうなんです!緩和が使えそうなら、詳細な内容を確認してください!

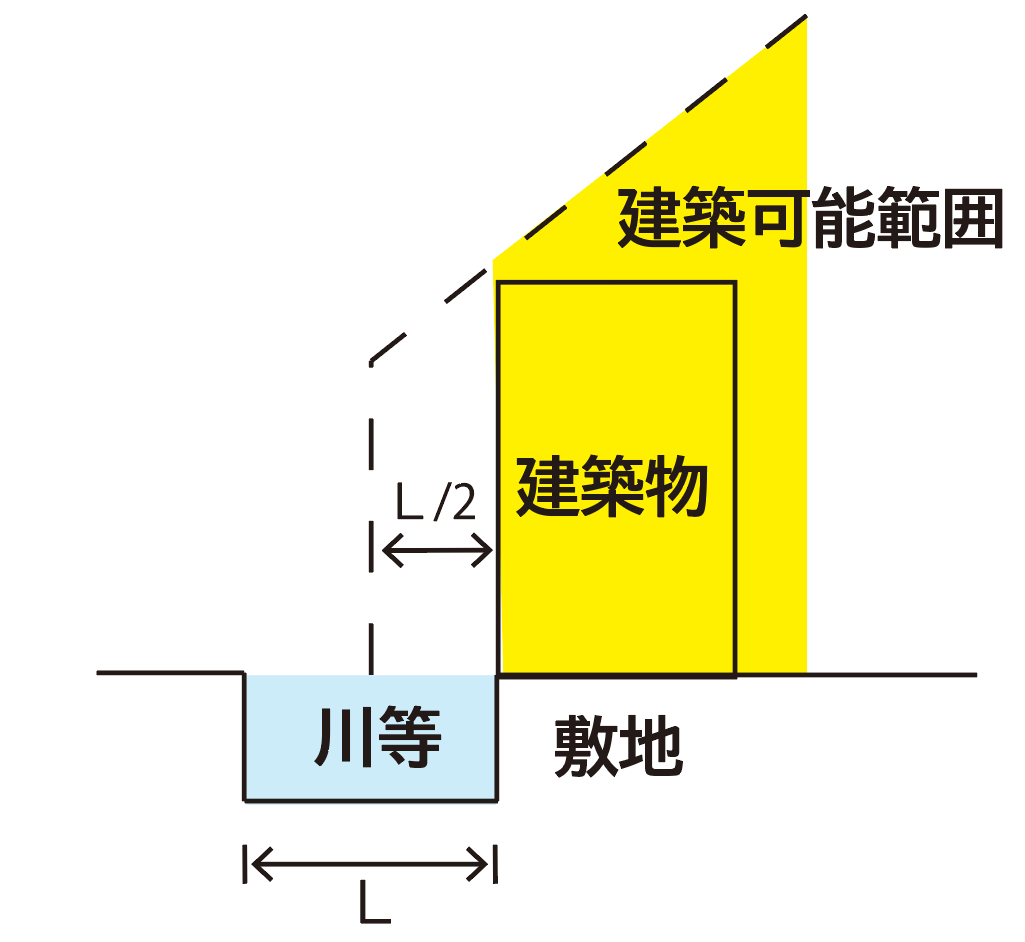

川等の緩和

敷地北側の反対側に川・水路・通路・線路等がある場合、その幅の1/2の位置からの距離で北側斜線制限を算定することが可能

北側隣地に川等がある場合、その半分の幅員だけ、距離を伸ばして北側斜線制限の検討をすることができます。

ところで、『川等』ってどんなもの?公園とかも川等に含む?

いい質問ですね!川等というのは、川・水路・通路・線路などを指し、公園については緩和の対象外です!

これは、よく勘違いされるのですが、北側斜線制限の川等の緩和は、公園は対象外です。道路斜線制限の場合には公園でも使えるのですが、北側斜線制限の場合においては対象外となっています…

これは、公園であっても、日照などが必要と考えられているためだと思われます。

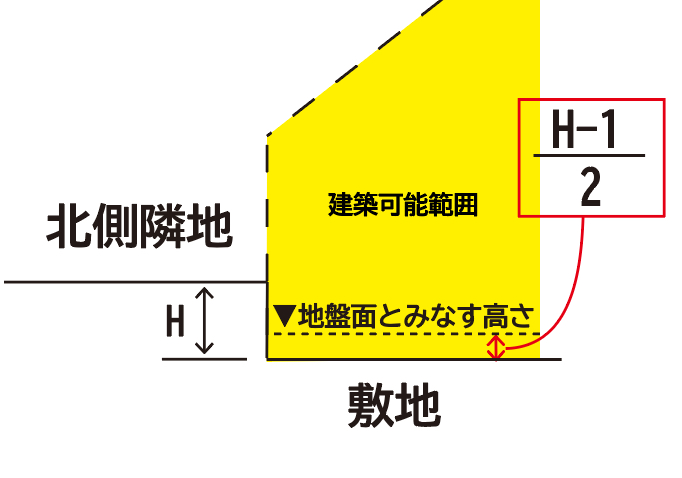

高低差緩和

敷地と北側隣地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を地盤面として、北側斜線制限の算定が可能

注意点としては、高低差の考え方です!

高低差の考え方は、『自分の敷地の地盤面』から『北側隣地の敷地の地盤面』です。隣地の地盤面は、建築物が建っているかどうかで考え方が大きく変わります。

隣地に建築物が建っている場合、普通に地盤面が出ているので問題はないかと思います。一方、隣地に建築物が建っていない場合、地盤面をどことするか、非常に難しいところです。これについては、申請先と協議しながら進めた方が良いかと思います。

北側斜線制限の奥の手は『天空率』

緩和を使っても、うまく適合させることができなかった…なにか、奥の手はないかな?

ありますよ!天空率を活用しましょう!

北側斜線制限に適合させるためには、どんなに緩和を使ったとしても、やはりある程度、建築物の高さを抑える必要があります。また、北側斜線制限を適合させるために、建築物を斜めにカットする必要もあります。そのような概念を無視して、北側斜線制限に適合させる方法が、天空率です。

天空率とは、斜線ではなく、建築物と空の比率で判断します。天空率が適合となった場合には、道路斜線制限を適用除外することが可能です。

じゃあ、天空率に適合させたら、北側斜線制限の検討を行う必要はないってこと?

はい!その通りです!

でも、北側斜線制限の天空率を使う場合、注意すべきことがあるんですよね…

注意すべきこと?それってなに?

それは、北側斜線制限の天空率は、真北側に道路境界線がある場合は使えないということです!

北側斜線制限の天空率は、敷地によっては使えない場合があります。具体的には、真北側に道路境界線がある場合です。これは、法文上、そのように読み取れてしまうからです。詳しくは、下記の記事で解説しています。

建築法規の判断に迷う時間、短縮しませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模等を入力するだけで、適用される規定を絞り込めます。PCに保存しているだけで実務の心強い味方になります。 私が現場で培ったノウハウと共に、無料で受け取ってください。

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️北側斜線制限の緩和は、以下の通り

| 内容 | |

| 川・公園等の緩和 | 敷地北側の反対側に川・水路・通路・線路等がある場合、その幅の1/2の位置からの距離で北側斜線制限を算定することが可能 |

| 高低差緩和 | 敷地と北側隣地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を地盤面として、北側斜線制限の算定が可能 |

✔️北側斜線制限の奥の手は、天空率を使うこと