PR

塔屋(ペントハウス)ってなに?

塔屋(ペントハウス)は、建築基準法でどんな位置付けか?

塔屋(ペントハウス)は、建築物の高さ、階数、床面積に含める必要はある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

塔屋(ペントハウス)とは、ビルの屋上に造られた建築物の部分のこと

塔屋(ペントハウス)で、用途や大きさなど所定の条件を満たした場合、建築基準法の緩和を受けることが可能

塔屋(ペントハウス)は緩和の条件を満たすことで、『建築物の高さ』と『階数』から除くことができる。ただし、『床面積』は除くことはできない。

塔屋(ペントハウス)は、建築基準法の緩和が使えます!ただ、その緩和の条件がややこしかったり、使えなかったり…という罠があります… 今回の記事では、塔屋の定義などの基本知識から、建築基準法の緩和の内容まで、わかりやすく解説します!(X:sozooro)

|

|

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

塔屋(ペントハウス)とは

ビルの屋上に造られた建築物の部分をいう。 一般に、エレベーターの機械室、階段室、空調・給水設備室などとして利用されている。

塔屋(ペントハウス)とは、建築物からポコっと屋上に突出して計画されたものです!よく計画されているので、見かけたことがある方も多いのでは?

塔屋とペントハウスって、違いはあるの?

A塔屋とペントハウスは、一般的には同じもので、屋上に設けられた『階段室等』を指す。

ただし、ペントハウスは、『屋上や最上階のテラス付き高級住宅』を指すこともある。

塔屋やペントハウスは、同じものを指します。詳しい用途などは続けて解説しますが、一般的には、『階段室』などを指します。

しかし、ペントハウスは、屋上や最上階に設けられる高級住宅を指すこともあります。

ただし、建築法規の実務においては、ペントハウスと言われたら、屋上に設けられた階段室等のことを指します!

どうして、建築法規の実務では、屋上や最上階に設けられる高級住宅をペントハウスとはしていないの?

建築実務においては、『塔屋やペントハウス=建築基準法の緩和が受けられるもの』という扱いしていることが多いです。

そして、屋上や最上階に設けられる高級住宅の場合、後からご紹介する建築基準法の緩和を受けることができないのです…

しかし、後ほどご紹介しますが、緩和を受けるためには用途は定めらています。そして、居室などで利用する場合には、緩和を受けることができないのです。だから、建築実務においては、ペントハウスは屋上に設けられる階段などを指し、高級住宅などは指さないことが一般的です。

塔屋(ペントハウス)の建築基準法の位置付けは…

所定の条件を満たすことで、建築物の緩和を受けることができる

建築基準法において、建築物の階数が多くなったり、高くなったりすると、かなり影響が大きいです。例えば、2階建ての建築物よりも3階建ての建築物の方が規制が厳しいですし、所定の高さを超えると適用される規制もあります。

だから、『建築物の階数や高さなどは抑えて計画したい』と考える方が多いです。

そして、塔屋で所定の条件を満たした場合には、階数や高さに関する緩和がも受けられています!

これが、建築基準法における塔屋の位置付けです!

塔屋(ペントハウス)は

『用途』や『水平投影面積を建築面積の1/8以内にする』などの所定の条件を満たすことで、『階数』と『高さ』の緩和を受けることが可能となる

あれ?塔屋(ペントハウス)って床面積の緩和は受けられないの?

そうなんです!誤解されがちなのですが、塔屋(ペントハウス)は床面積の緩和はないので、すべて算入する必要があります!

| 階数 | 建築物の高さ | 床面積 | |

| 塔屋(ペントハウス)で所定の条件を満たした場合 | 緩和あり | 緩和あり | 緩和なし |

よく誤解されてしまうのですが、塔屋(ペントハウス)は床面積の緩和は存在しませんので、注意が必要です。

階数と建築物の高さの詳細な緩和内容を確認する前に…それぞれの緩和に共通している、『面積の算定方法』や『形状』について確認していきましょう!

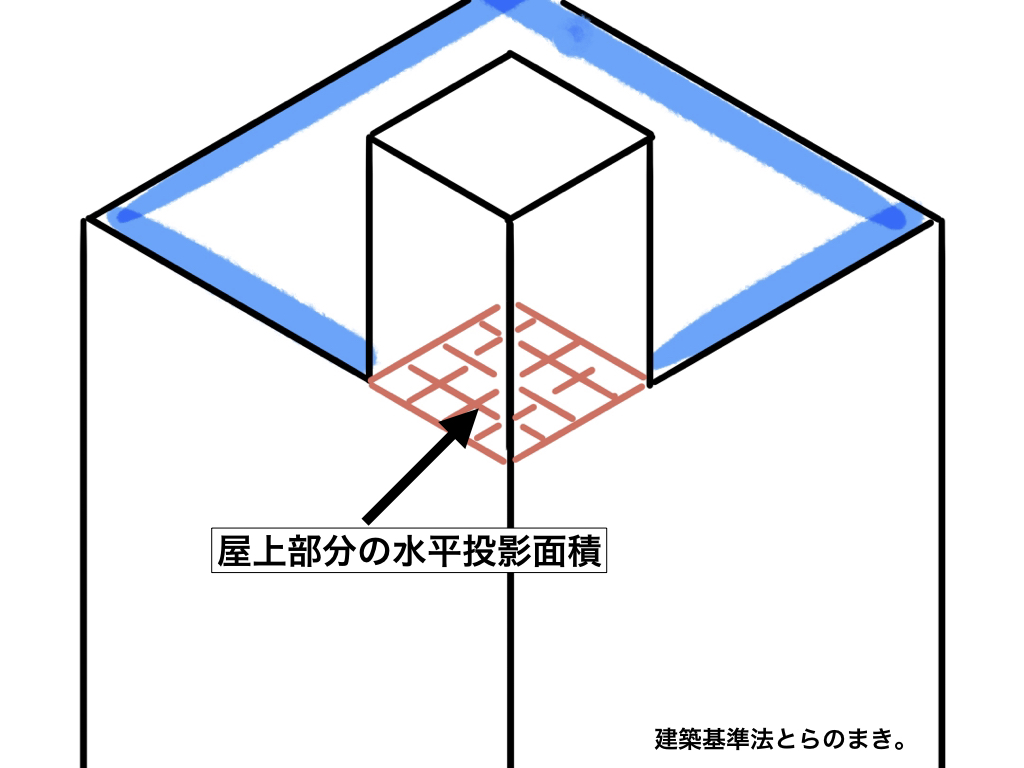

水平投影面積ってなに?どうやって計算すればいいの?

A水平投影面積とは、『建築物の屋上部分を水平面に投影した時の面積』のことで、屋上面を地面と見立てて『建築面積』と同じように算定すること

ポイントは、床面積ではなく、建築面積と同じように算定する必要があるということです。

べつに、床面積だろうが、建築面積だろうが、そんなに関係なくない?

いえ!建築面積と一緒ということは…建築面積の1/8以内にしようと、吹抜けなどを作っても意味がないということです!

緩和を受けるためには、水平投影面積を建築面積の1/8以下としなければなりません。少しオーバーしてしまった場合、吹抜けなどを作って調整しようとする方もいます。しかし、水平投影面積はあくまで建築面積で算定をしますので、吹抜けなどを作っても、面積を減らすことはできません。

引用:用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社(京都)/そぞろ

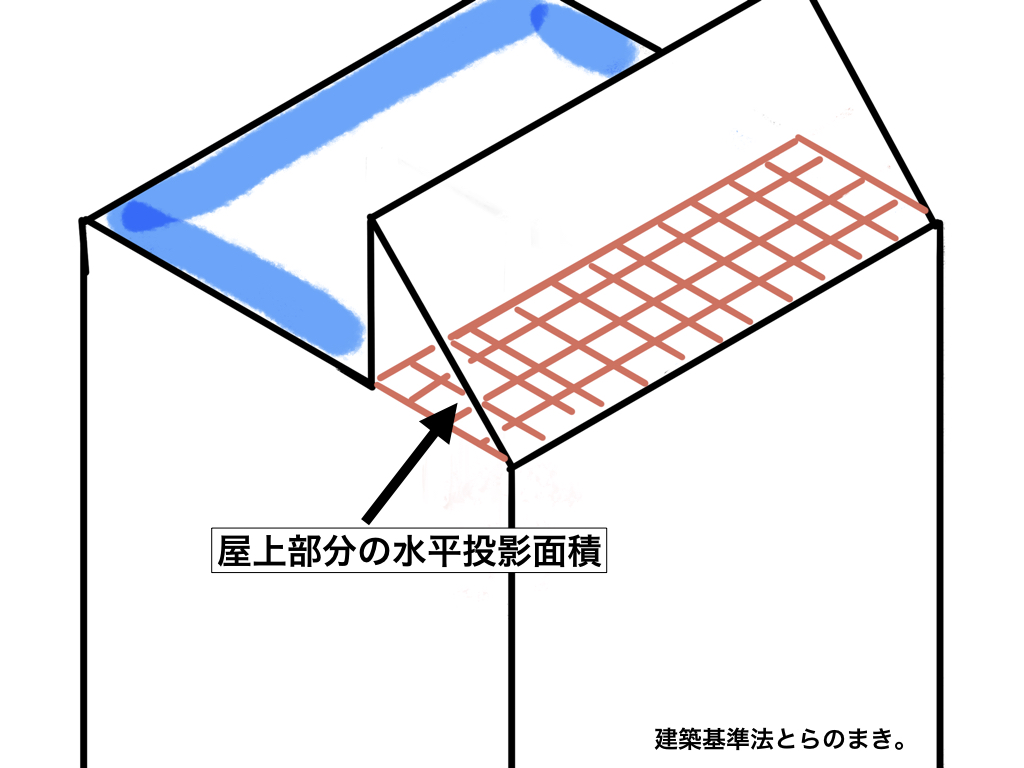

塔屋を大屋根と一体にして計画してもいいの?

A塔屋は、大屋根一体としては認められず、他の部分と比較して突出させる必要がある(なぜなら、水平投影面積を算定した場合に、建築面積の1/8以下にすることが困難であるから)

塔屋の水平投影面積を求める場合、建築面積と同じように計算すると解説しました。そして、大屋根と一体にして計画した場合には、そもそも建築面積の算定の範囲が難しくなります。

大屋根と一体になっていた場合、上記のようになると思いますが…

そもそも、水平投影面積を1/8以下にすることがかなり難しいです。そういった意味も含め、大屋根の一体では計画できないということになります。

階数に含まれない塔屋(ペントハウス)とは、下記2つ両方を満たすこと

以下のいずれかに該当する屋上部分であること

・昇降機塔、装飾塔、物見塔

・屋上部分の利用のための階段室

・昇降機の利用のための昇降ロビー

・用途上、機能上及び構造上、屋上に設けることが適当な各種機械室

・上記に付属する階段室等

屋上突出部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内であること

『①用途』と『②規模』を満たすことで、階数から除くことができます。

ちなみに、『階数に含まれない条件』と、これから扱う『高さに含まれない条件』って似ているようなんだけど…一緒に解説してもよかったのでは?

いえ!確かに条件は似ているのですが…①用途の部分が少し異なるんです!だから、念のため、分けて考えておきましょう!

階数に含まれない根拠は、『建築基準法施行令2条1項八号』に記載されています。

建築基準法施行令2条1項八号

昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

[jin_icon_bulb]下記2つ両方を満たすことで、一部規定(後述)の高さに含まれない

以下のいずれかに該当する屋上部分であること

・階段室 、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓

・その他これらに類するもの(後述)

屋上突出部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内であること

階数と同じように、高さから除く場合にも、『①用途』と『②規模』を満たすことが必要になります。

はい!気になることが2つある!

なんでしょうか?

①の用途のところに、『その他これらに類するもの』っていう表記があるけど、具体的には?

こちらについては、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 』に記載がありますので、参考にしてください!

昇降機の乗降ロビー(通常の乗降に必要な規模程度のものに限る。)

時計塔、教会の塔状部分

高架水槽(周囲の目隠し部分を含む。)

キュービクル等の電気設備機器(周囲の目隠し部分を含む。)

クーリングタワー等の空調設備機器(周囲の目隠し部分を含む。

引用:建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例

なるほどね。後は、一部規定の高さから含まれないって書いてあるけど、どういうこと?

いい質問です!実は、所定の条件を満たしたとしても…高さから除くことができるのは一部規定だけで、その他の規定に関しては、通常通り、高さに含まなくてはならないのです!

所定の条件を満たすことで、建築物の高さに算入しない規定と、高さに算入する規定とは?

| 高さに算入しない規定 |

高さに算入する規定 | |

| ・第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度(法55条1項及び2項)

・日影規制(法56条の2第4項) |

5mまで | ・北側斜線(法56条1項三号)

・高度地区(法58条) ・避雷針の設置義務(法33条)

|

| ・道路斜線(法56条1項一号) ・隣地斜線(法56条1項二号) |

12mまで | |

高さに含まれない根拠は、『建築基準法施行令2条1項六号ロ』に記載されています。

建築基準法施行令2条1項六号ロ

法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条第一項及び第二項、法第六十条の二の二第三項並びに法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項から第三項まで、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。

塔屋で所定の条件を満たした場合は、建築物の高さから除くことができるけど…北側斜線でも除くことができる?

A塔屋は所定の条件を満たした場合であっても、北側斜線制限においては高さに含まなくてはならない

塔屋で建築面積の1/8以内にするなどの所定の条件を満たした場合には、一部規定においては建築物の高さから除くことができます。しかし、北側斜線制限はその一部規定には含まれていないので、通常通り、高さに含む必要があります。

引用:用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社(京都)/そぞろ

塔屋で所定の条件を満たした場合には、日影規制の高さから除くことができるって書いてあるのに…日影図の検討には算入するように言われた!どういうことなの?

A日影規制の場合には…『高さから除くことができる内容』と『高さに含めなくてはならない内容』がある

| 高さから除くことができる内容 | 日影規制は、10mを超える場合など、適用を受ける高さに定めがある。この高さからは、塔屋は除れる |

| 高さに含めなくてはならない内容 | 日影規制が適用となった場合、日影図の作成が必要となる。この高さには、塔屋は算入しなくてはならない |

日影規制における高さの考え方は、少し複雑です。

日影規制の適用を受けるかどうかの判断を行う場合には、塔屋の高さは除くことができます。一方、日影規制の適用を受け、日影図の作成が必要になった場合には、塔屋は高さに算入する必要があります。

ちなみに、天空率の算定を行う場合にも、塔屋は建築物の高さに算入する必要があります!注意です!

✔️塔屋(ペントハウス)とはビルの屋上に造られた建築物の部分をいう。 一般に、エレベーターの機械室、階段室、空調・給水設備室などとして利用されている。

✔️塔屋は、建築基準法により、所定の条件を満たすことで、『階数』と『高さ』から除れる緩和規定がある(なお、床面積はこのような緩和規定はない)

✔️所定の条件とは、階数を除く場合と、高さを除く場合で条件が異なるが、ざっくりと、『①所定の用途』とした上で、『②水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内にする必要』がある

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修