PR

【2026年最新法令】排煙無窓とは?|わかりやすく解説

本記事の解説内容: 令和7年(2025年)11月施行の最新改正に対応した内容です。

排煙無窓ってなに?

排煙無窓になると、どうなるの?

排煙無窓と排煙設備の違いは?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

排煙無窓とは、所定の大きさの排煙上有効な開口部が確保できていない居室のこと

排煙無窓になるとどうなるかは、排煙設備の検討が必要となる

排煙無窓と排煙設備の違いは、名前が似ているだけで、法的な位置付けだけでなく、計算方法が全く異なる

排煙無窓になると、どんなことが起こるのか…厳密に知らない方も多いはず。

そこで、今回の記事では排煙無窓について法的根拠を元にわかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

〈2025.11.1施行〉排煙無窓に緩和が追加

嬉しいお知らせ!2025年11月1日の法改正により、排煙無窓の計算に緩和が追加されました!しかも、かなり使いやすいです!

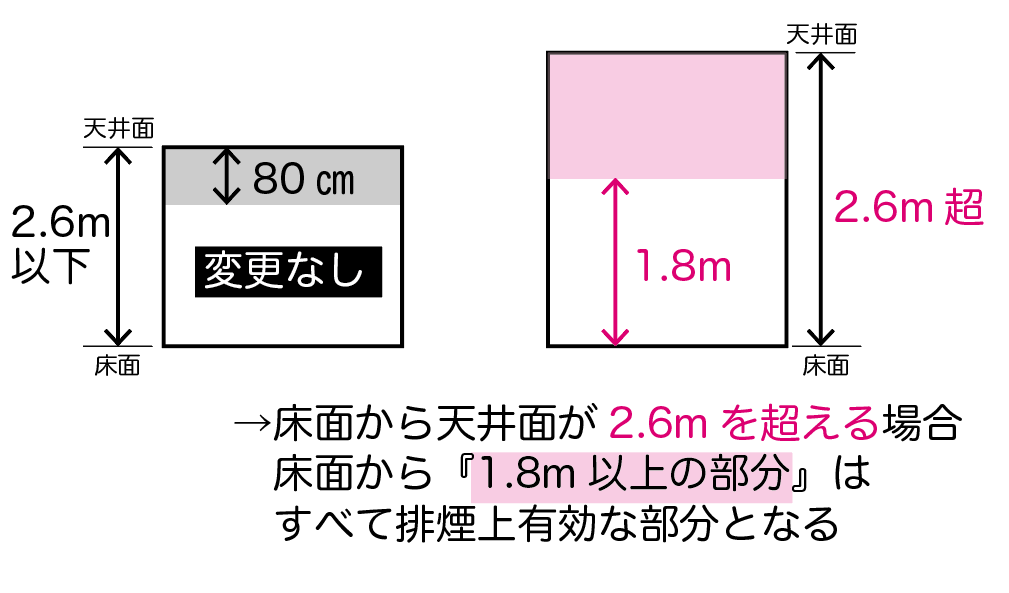

具体的には、天井の高さが2.6m以上の場合、床面から1.8m以上の部分、すべて排煙上有効な部分となりました。(記事内では、図解を交えてご説明します)

今回の記事では、新しく追加された緩和も交えて、排煙無窓の計算方法などについてわかりやすく解説していきます。ぜひ、最後まで読んでみてください。

『排煙無窓』とは?

排煙無窓とは、下記の式を満たすことができない居室

居室の面積×1/50≦排煙上有効な開口部

排煙無窓とは、所定の大きさの排煙上有効な開口部を有しない居室のことです。

排煙上有効な開口部ってなに?

排煙上有効な開口部は、天井の高さによって有効となる部分が変わります!(2025年11月1日法改正)

改正前までは、天井の高さに関係なく、天井面から80㎝でした。しかし、今回の法改正により、天井の高さが高い建築物の場合には、排煙上有効な高さが変更となりました。

なお、居室だけに必要なので、非居室については排煙無窓にはなりません。居室の定義については、下記の記事で確認してみてください。

なお、排煙無窓の他に、換気無窓と採光無窓というものもあります!

これらの内容は下記の記事で『無窓居室』としてまとめて紹介しています!

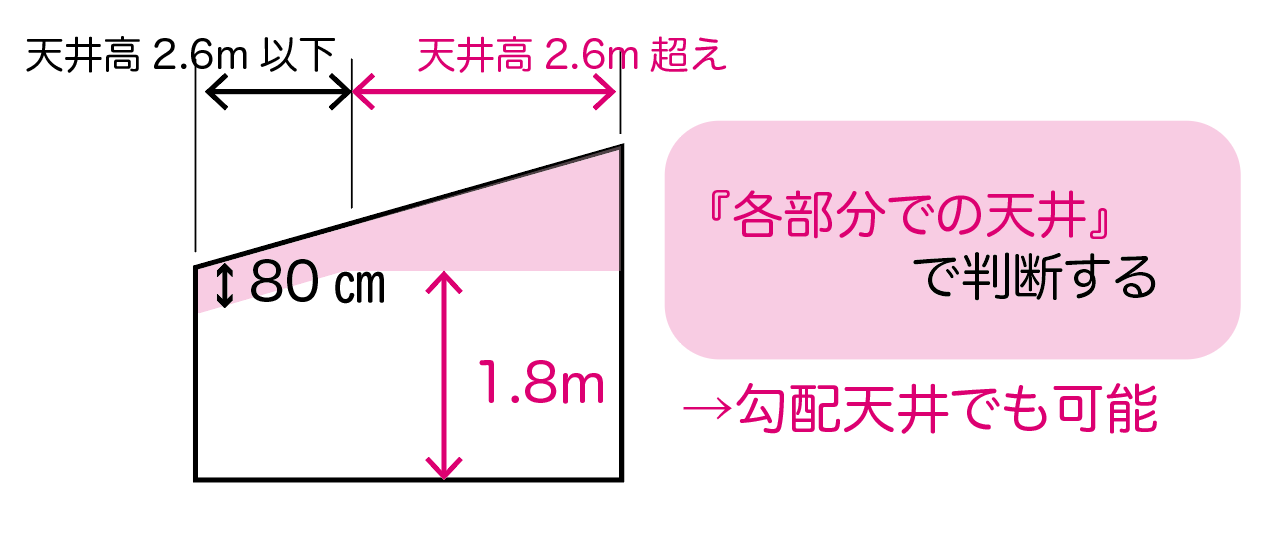

Q.天井の高さが異なる場合、計算はどうなる?

天井の高さが異なる場合、どうやって計算をすればいい?

『各部分での天井』で高さを考えることが可能

例えば勾配天井や吹抜けがある場合など、天井高さが異なってしまうことは計画上よくあることです。その場合、天井の高さについては、各部分の天井の高さで計算することができます。

根拠はパブリックコメントです。併せてご確認ください。

Q.居室に勾配天井部や床段差部等があり、部分ごとに天井高が異なる場合は、ここでいう「床面」及び「天井」はどのように解釈すればよいか。

A.「床面」については、当該居室における床面の最も高い部分が床面の基準となります。

「天井」については、各部分での天井となります。パブリックコメントより

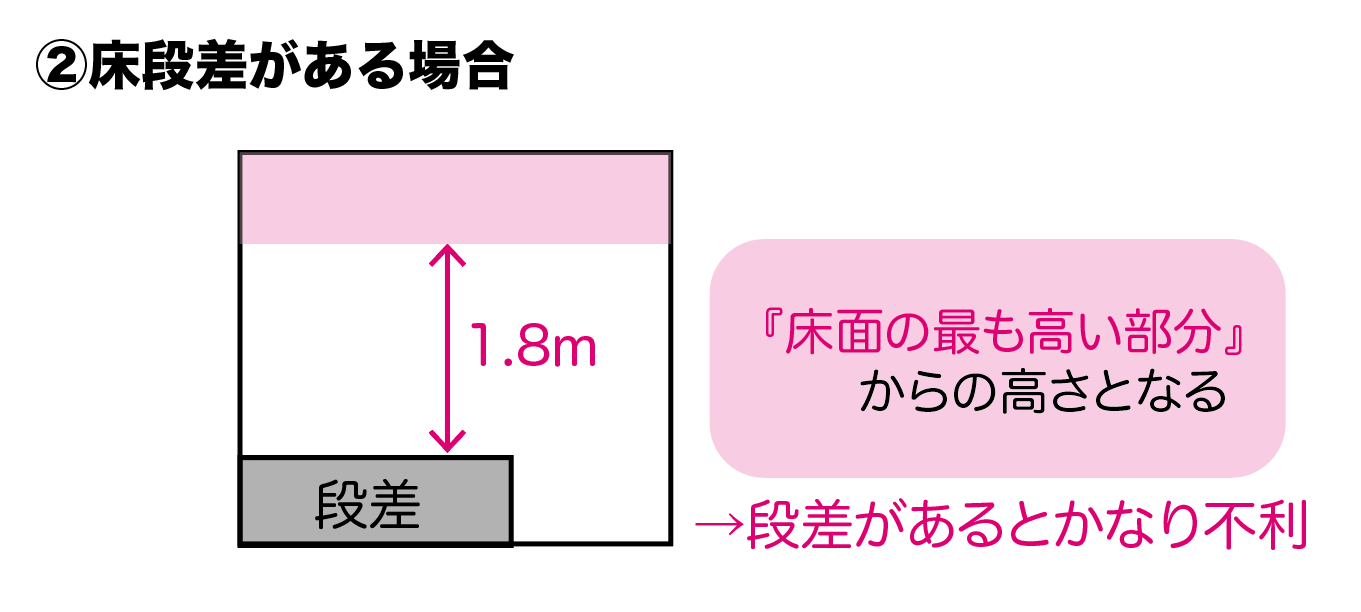

Q.床段差がある場合、計算はどうなる?

じゃあ、床段差がある場合、天井高さはどうやって判断する?

『床面の最も高い部分』からの高さで算定する(段差があると全体的に厳しくなる)

あまりないかもしれませんが、小上がりなので居室内で段差が生じる場合、排煙無窓の検討は全体的に厳しくなります。なぜなら、部屋全体を床面の最も高い部分から算定する必要があるからです。

こちらも根拠はパブリックコメントです。併せてご確認ください。

Q.居室に勾配天井部や床段差部等があり、部分ごとに天井高が異なる場合は、ここでいう「床面」及び「天井」はどのように解釈すればよいか。

A.「床面」については、当該居室における床面の最も高い部分が床面の基準となります。

「天井」については、各部分での天井となります。パブリックコメントより

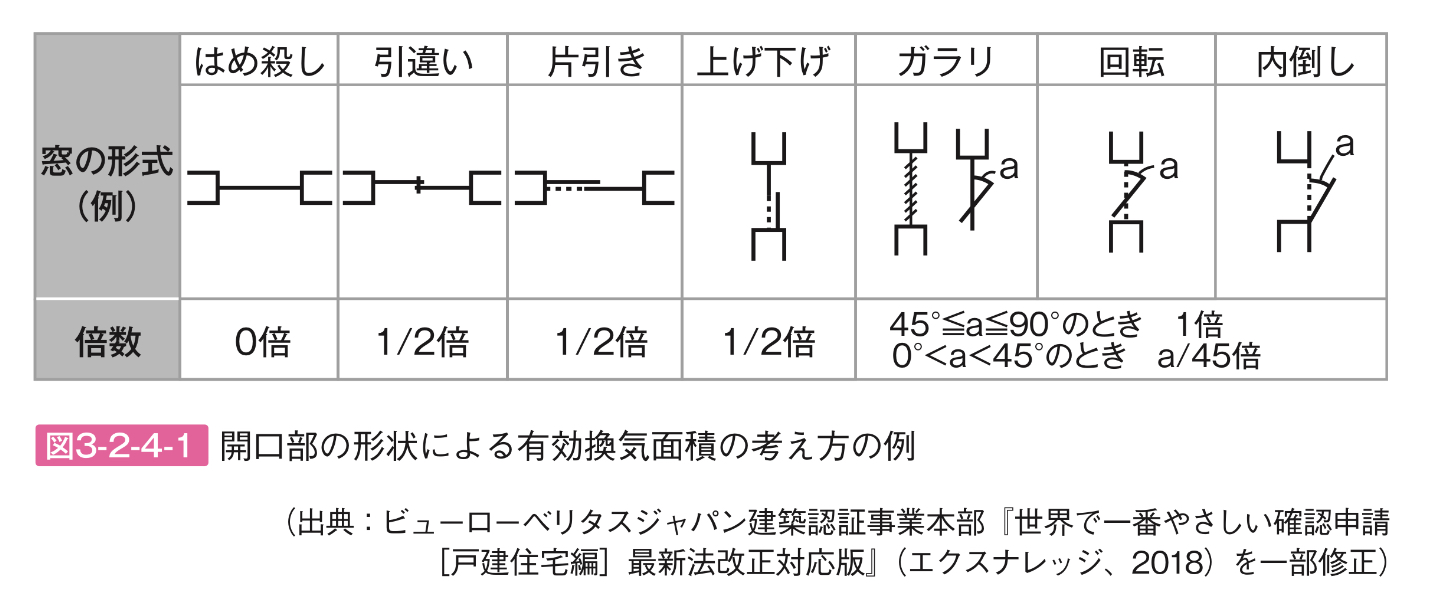

Q.開口部の種類によって、排煙上有効な開口部は変わる?

引き違い・滑り出し窓などによって、計算は変わる?

窓の種類によって、排煙上有効な開口部の低減する必要がある

排煙上有効な開口部は、煙を有効に建築物から排出するための規定です。したがって、開口部によってはすべての窓の部分で排出はできないかもしれません。

だから、開口部の種類によって、排煙上有効な開口部を低減する必要があるのです。

参考:著書『増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規/そぞろ』

Q.排煙無窓に、緩和はある?

排煙無窓の計算に、緩和はある?

緩和はない!

例えば、排煙無窓の計算が少し足りない…など思った時に、緩和を使いたいと考える方もいるかと思います。しかし、残念ながら、計算に対しての緩和はありません。

Q.排煙無窓は、2室1室の検討ができる?

排煙無窓って、2室1室の検討はできるの?

法文上は、排煙無窓の居室は2室1室として計画が可能。念のため、条件は申請先に確認が必要

採光計算などでは、居室を2室1室とみなし、計算することがよくあります。これと同じようなことが、排煙無窓の計算でも可能です。

ただ、2室1室の条件は、申請先に確認した方がいいです。天井付近の壁に、欄間などが求められることもよくあります!

法文上は、2室1室についての記載は少ししかあり、細かいことは書かれていません。しかし、 建築物の防火避難規定の解説2023に、排煙設備の2室1室についての記載があり、この考え方を排煙無窓の計算に準用されることが多いです。(なお、後ほど解説しますが、排煙設備の計算と、排煙無窓の計算は別物ですので、注意が必要です。)その内容を、参考に引用します。

①間仕切壁の上部で天井面から下方50㎝の部分の中に開放された部分があること。

②当該開放部分の面積がそれぞれ排煙を負担する床面積の1/50であること。

『建築物の防火避難規定の解説2023/ぎょうせい』p74より引用

排煙無窓になったら『どうなる』か?

排煙無窓になった場合、下記の規制が適用される

- 排煙設備

- 敷地内通路

- 内装制限(ただし、床面積が50㎡を超える居室に限る)

検討した結果、排煙無窓になってしまっても、何かの規制に違反する…というわけではありません。

しかし、排煙無窓のなることで、追加で適用される規制が増えることとなります。

他の無窓居室(採光無窓、換気無窓)については、下記の記事を参考にしてください。

たとえば、小さな事務所とかでも、排煙無窓があった場合は、排煙設備とか敷地内通路が必要になってしまうということ?

基本的にはそうなります!ただし、排煙設備なんかは緩和が多く用意されているので、緩和で逃げることも可能です!

排煙設備の緩和については、下記の記事を参考にしてください。

Q.内装制限が対象となる排煙無窓とは?

排煙無窓になったら、内装制限の対象になるの?

排煙無窓、かつ、床面積が50㎡を超える居室の場合、『内装制限』の対象となる

排煙無窓になった場合であっても、必ず内装制限の対象になるわけではありません。対象となるのは、床面積が50㎡を超える居室のみです。

この根拠は、建築基準法施行令128条の3の2です。確認してみてください。

建築基準法施行令128条の3の2

法第三十五条の二(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが六メートルを超えるものを除く。)とする。

一 床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの

二 法第二十八条第一項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合しないもの

排煙無窓と『排煙設備の違い』とは?

排煙無窓と排煙設備は、似ているようでまったくの別物であるため、法文上の位置付け、計算方法どちらも異なる

まず、排煙無窓と排煙設備の法文上の位置付けを確認しましょう。

結論から言うと、排煙無窓(令116条の2)を検討する理由は、排煙設備の検討(令126条)を設置しない為に行なっています。先ほど解説した通り、排煙無窓になってしまうと、排煙設備が必要になります。

排煙設備は、計算方法などがめんどくさいのです…。だから、排煙設備を設置しないようにするため、排煙無窓の計算を行うのです

排煙設備の計算方法がめんどくさいってどういうこと?排煙無窓とは計算方法が異なるの?

そうです!似ているようで、細かい違いがあります!

(このあと解説しますが、排煙設備を計画する場合は、間仕切間や垂れ壁の寸法なども計算に影響があり、大変です…)

排煙設備の計算も、排煙無窓の計算も、原則として、天井から80㎝以内の部分を有効として計算を行います。しかし、細かいところに違いがあるため、別物と解釈をした方がよいものです。

では、排煙設備の計算と排煙無窓の計算の3つに違いを解説していきます。

垂れ壁の考慮の有無

垂れ壁の寸法によって、計算上有効な部分が異なる

実は垂れ壁によって、計算に含める事のできる範囲が変わってきてしまうのです。

排煙無窓の計算(令116条の2)では、垂れ壁の寸法は関係がありません。有っても、無くても、天井から800mmは計算に含める事ができます。

一方、排煙設備の検討(令126条の2)では、垂れ壁の寸法によって、計算に含めることができる範囲が異なります。具体的には、垂れ壁の寸法までしか、計算に含めることができません。

| 排煙無窓の計算の場合 | 排煙設備の計算の場合 |

|  |

こちらの内容については、下記の防煙区画の記事でわかりやすく解説しています。

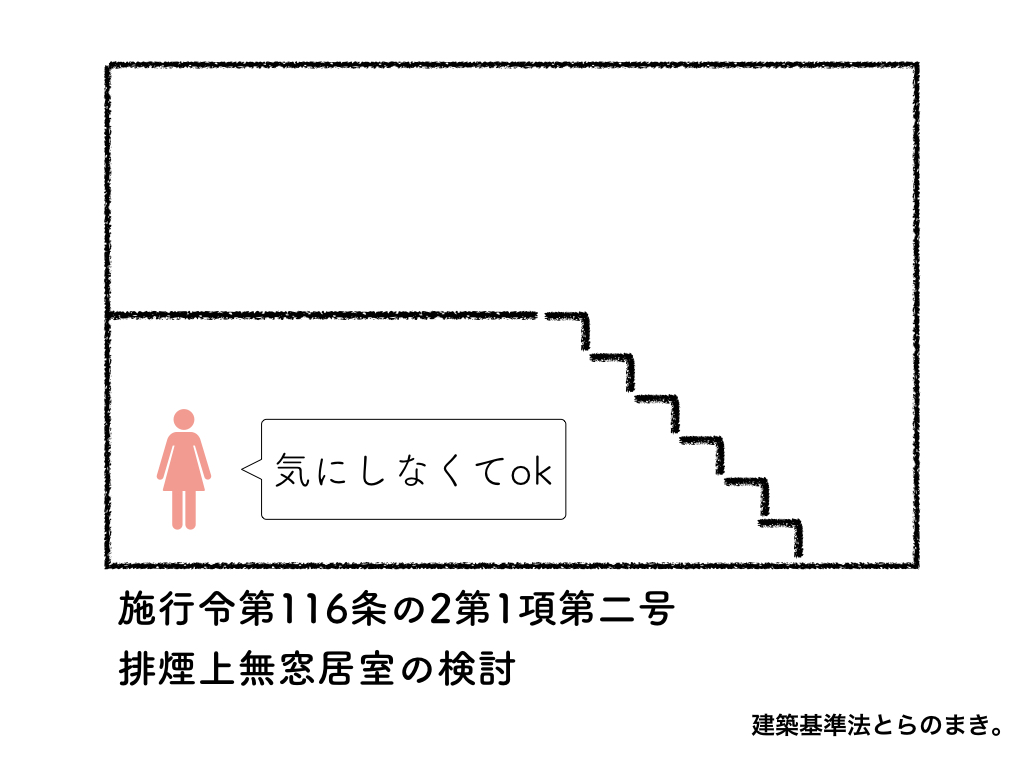

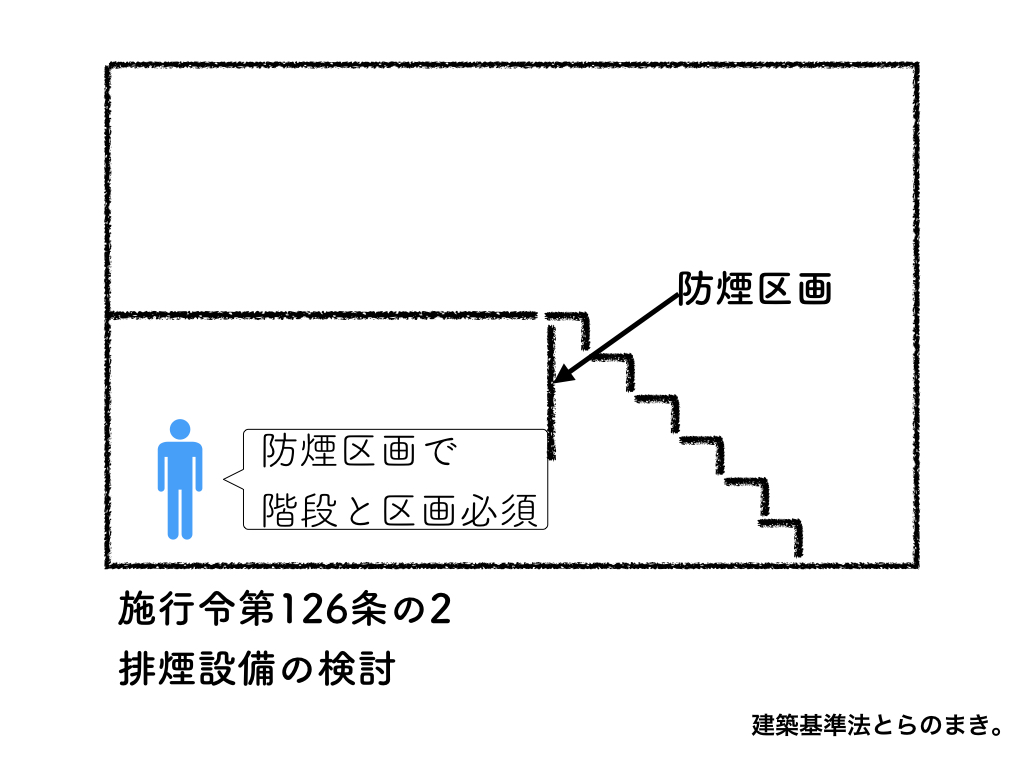

階段・吹抜け部分の考慮の有無

排煙設備では、階段・吹抜け部分に必ず防煙垂れ壁が必要になる(排煙無窓の場合には、不要)

排煙設備の計算の場合には、階段や吹抜けなどの他の階と空間が一体になっている場合、垂れ壁が必要になります。

一方、排煙無窓の計算の場合には、垂れ壁の計画は必要ありません。

| 排煙無窓の計算の場合 | 排煙設備の計算の場合 |

|  |

この根拠は、『 建築物の防火避難規定の解説2023』により、記載されています。

建築法規の"判断ミス"を、未然に防ぎませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模を入力するだけで、適用条文を自動抽出。

現場で私が実際に使っている"逆引き思考"を、そのままシート化しました。

※登録後すぐにダウンロードできます

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️排煙無窓の検討とは、『居室の面積×1/50≦排煙上有効な開口部』の式を満たすことができない居室

✔️排煙無窓になった場合、『排煙設備、敷地内通路、内装制限』などの規制が適用される

✔️排煙無窓の計算と、排煙設備の計算では、下記3つの違いがある

- 垂れ壁の考慮の有無

- 階段・吹抜け部分の考慮の有無