PR

隣地斜線制限とは?|計算方法・セットバック緩和について図解で解説

隣地斜線制限ってなに?

隣地斜線制限は用途地域によって、規制内容が異なるって本当?

隣地斜線制限の計算方法を知りたい!

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

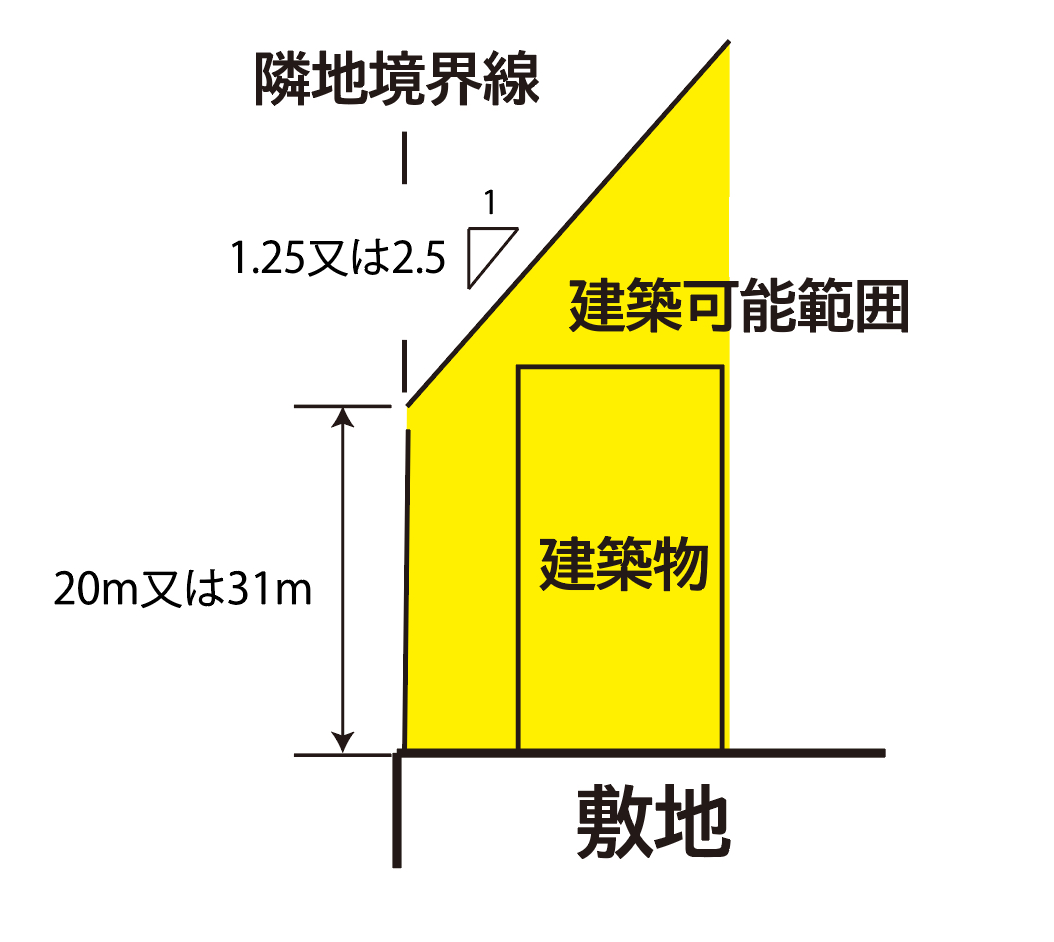

隣地斜線制限とは、隣地の採光や通風が確保されるように、隣地に面した建築物の高さを制限しているもの

隣地斜線制限は、用途地域によって規制内容が異なり、住宅系の用途地域が最も厳しく、商業系・工業系の用途地域は緩やか

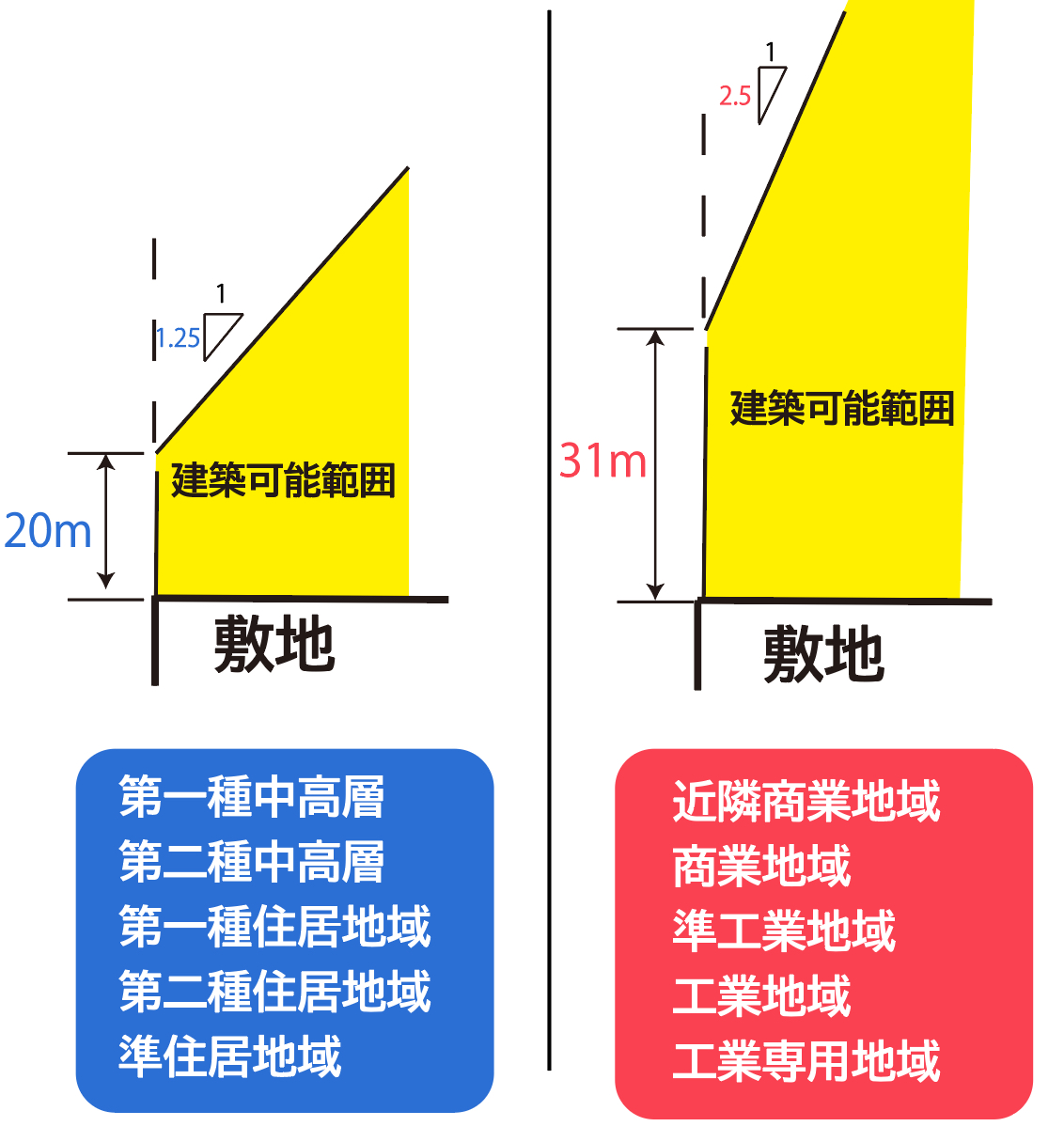

隣地斜線制限は、下記のように用途地域によって計算方法が異なる

| 用途地域 | 計算式 | |

| 基準高さ | 勾配 | |

| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |

20m | 1.25 |

| 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |

31m | 2.5 |

隣地斜線制限は、高さ20m以下の建築物の場合には縁がない規制です。

だからこそ、偶然高い建築物を設計した場合に、うっかり見落としやすい規定です…

今回の記事では、隣地斜線制限についてはわかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

『隣地斜線制限』とは?

隣地斜線制限とは、隣地に面する建築物の高さを制限するもの

原則として、隣地に近い部分には高い建築物を建てることができない

建築基準法には、法56条により、建築物の高さについての定めがあります。高さの制限は3種類存在していて

です。

今回の記事で解説するのは、隣地斜線制限です。

隣地に面して大きな建築物を計画すると、隣地の採光や通風の確保が出来なくなってしまいます。そこで、隣地斜線制限により、建てられる建築物を規制しています。

まぁ、隣地斜線制限で規制しているのは建築物の高さが20mを超える部分なので、小規模な建築物を扱う設計者にとっては、縁がない規制でもあります…

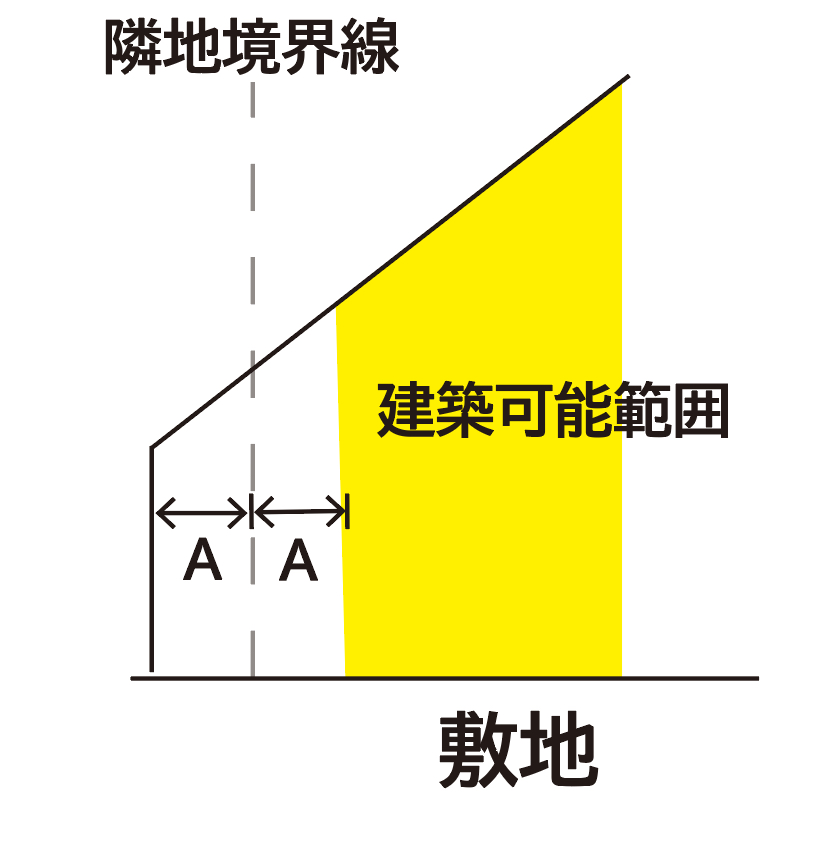

隣地斜線制限では、『建築可能範囲』を求めます。そして、その求めた建築可能範囲に限り、建築物を計画することが可能となります。

規制を受ける地域とは?

隣地斜線制限は、下記の用途地域に適用される

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

隣地斜線制限、いろいろな用途地域に適用されるんだね…

そうですね!適用されない用途地域を確認した方がいいかもです!隣地斜線制限が適用されないのは、『第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域』の3つだけですね!

隣地斜線制限は多くの用途地域で適用されます。ある程度高層の建築物を作る場合には、注意した方がよさそうです。

Q.隣地斜線制限は、『市街化調整区域』にも適用される?

隣地斜線制限は、用途地域の指定のない市街化調整区域にも適用されるの?

原則として、適用されます。ただし、具体的な規制の数値は、その都度確認する必要があります。

市街化調整区域であっても、隣地斜線制限の適用はあります。ただ、計算の数値は定めっていないので、その申請地ごとに確認をする必要があります。

隣地斜線制限の『計算方法』とは?

隣地斜線の検討式は、以下の通り

| 用途地域 | 計算式 |

|

20m + 1.25 × 隣地からの距離 > 地盤面からの建築物の高さ |

|

31m + 2.5 × 隣地からの距離 > 地盤面からの建築物の高さ |

では、わかりにくいワードについて確認してみましょう!

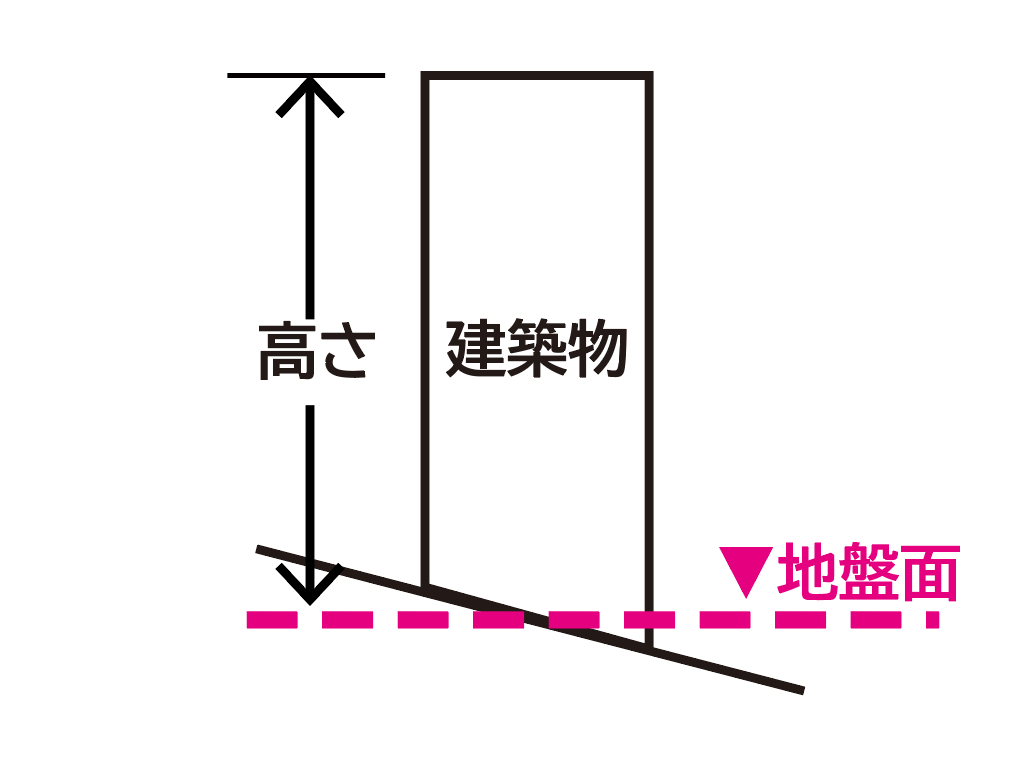

地盤面からの高さとは?

地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のこと

敷地の高さは必ずしも一定ではありません。そんな敷地に建築物を建てたら、建築物の高さがどれくらいなのかわかりませんよね。だから、建築物の周辺の地盤の高さを計算します。これが地盤面です。

北側斜線制限の計算では、建築物の高さは地盤面からとなります。詳しい算定方法などは、下記の記事を参考にしてみてください。

隣地斜線制限の『計算例』を確認する

隣地斜線制限の計算例を教えてほしい!

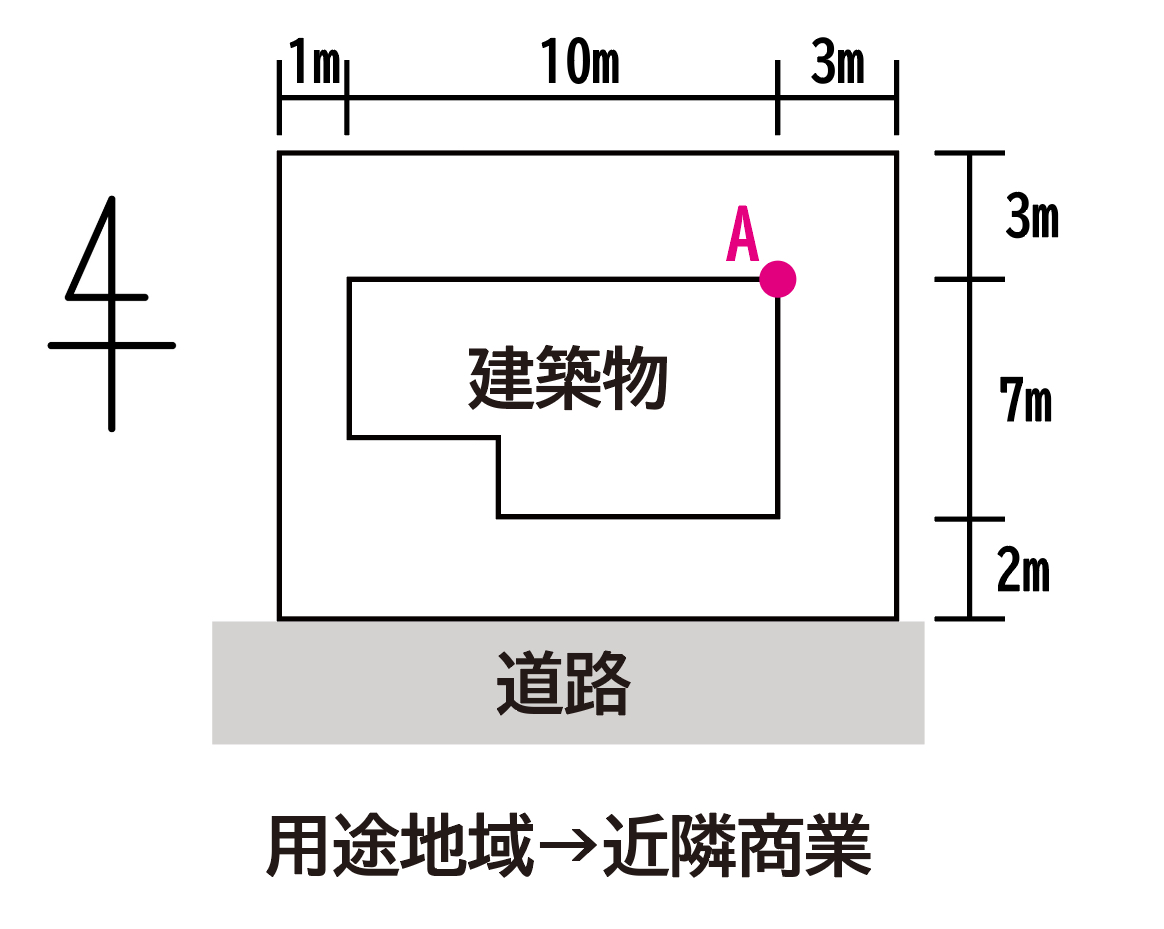

承知しました!では、下記の『A点』が建てられる建築物の高さを計算で求めてみましょう!(まずは基本を覚えてほしいので、緩和はなしでやってみてください!)

まず、用途地域は商業地域のため、式は『31m + 2.5 × 隣地からの距離』となります。重要となるのは、隣地からの距離です。

今回の敷地の場合、南側以外は隣地境界線となるので、『北、東、西』の隣地境界線から最も短い距離で計算を行います。北からは3m、西からは11m、東からは3mとなりますね。北と東の寸法である、『3m』で計算をすることとなります。

[box03 title=”隣地斜線制限の計算例”]31m + 2.5 × 隣地からの距離

=31m + 2.5 × 3

=38.5[/box03]

このような形で計算を行います。

実務の計算では、建築物の形状、隣地からの距離などから、1番厳しいポイントを割り出して計画することとなります!

隣地斜線制限の『緩和』とは?

隣地斜線制限には、下記の緩和が存在する

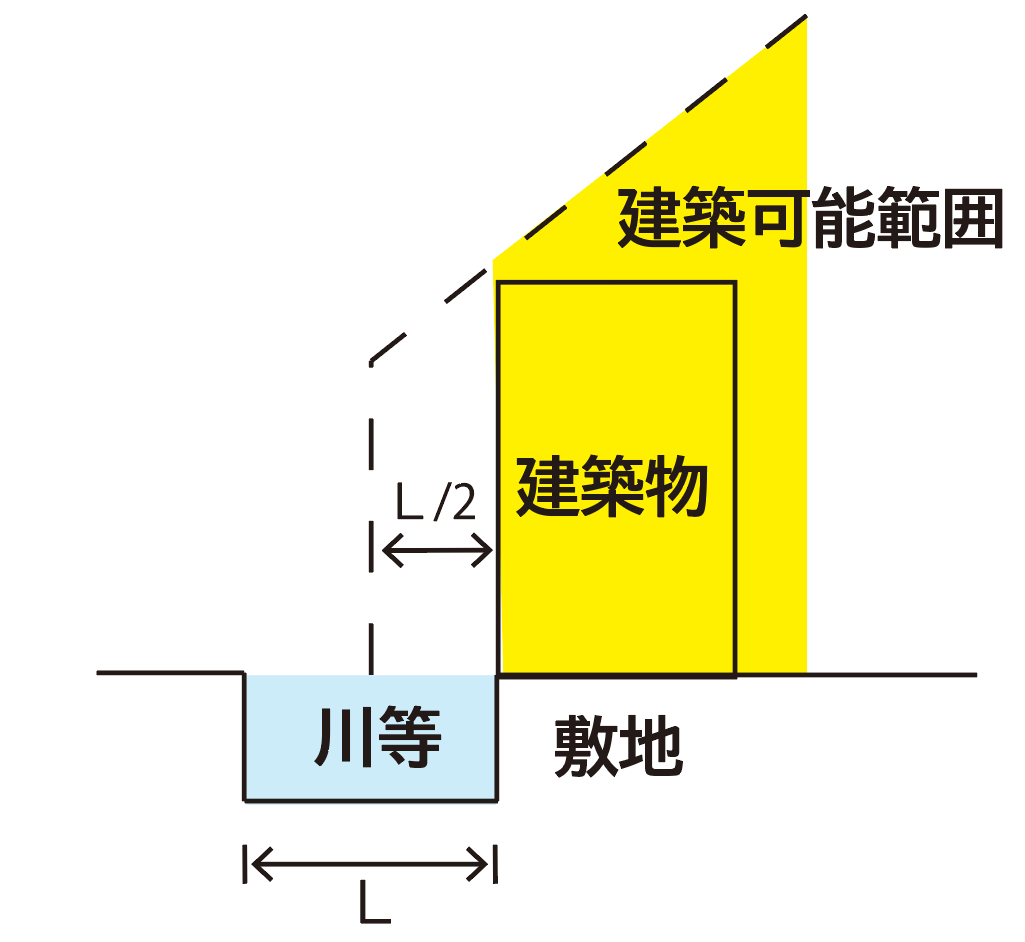

| 名称 | 緩和の内容 | 図解 | |

| 川等の緩和 | 隣地境界線の反対側に川・水路・通路・線路等がある場合、その幅の1/2の位置からの距離で隣地斜線制限を算定することが可能 |  | |

| セットバック緩和・後退緩和 | 建築物が隣地斜線制限境界線から後退している場合、その後退した距離分だけ、境界の反対側に距離を増やして、隣地斜線制限を適用することが可能 |  | |

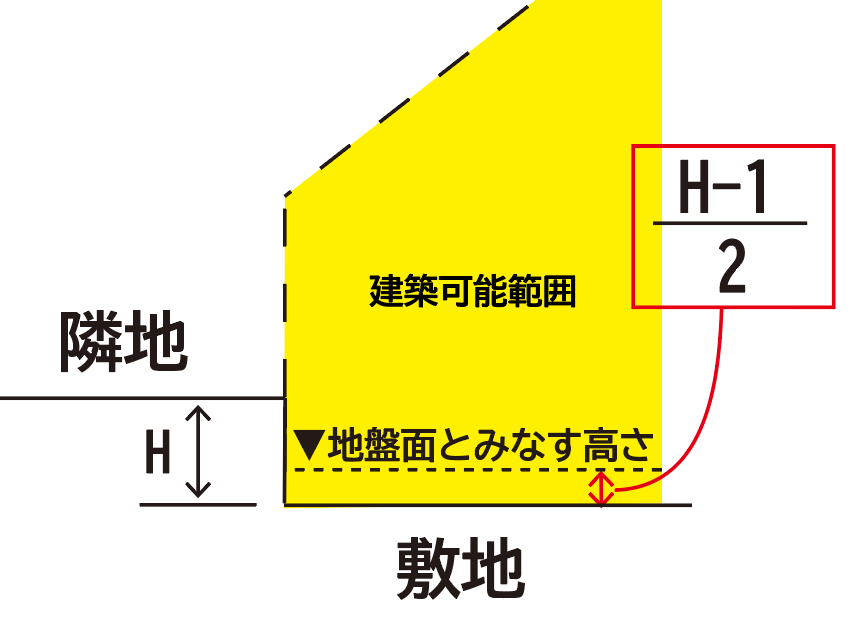

| 高低差緩和 | 敷地と隣地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を地盤面として、隣地斜線制限の算定が可能 |  | |

隣地斜線制限の緩和は、『川等の緩和』と『高低差緩和』は北側斜線制限、『セットバック緩和』は道路斜線制限の緩和と類似しています。したがって、下記のページからそれぞれの内容を確認してみてください。

ただ、『後退緩和』と『川等の緩和』については、隣地斜線制限ならではの特徴がありますので、続けて解説していきます!

Q.セットバック緩和を使う場合、『塀』の扱いはどうなる?

隣地斜線制限のセットバック緩和、塀がある場合はどうなるの?

隣地斜線制限のセットバック緩和は、高さ20m又は31m以下の部分は無視できる。だから、塀は無視でOK

隣地斜線制限は、あくまでも高さ20m又は31m以上の建築物に対する規定です。ということで、セットバック緩和をする場合、それより低い建築物の部分を無視して、距離を算定することができます。

Q.川等の緩和、『公園』でも使える?

北側斜線制限では、川等の緩和は公園では使えなかったけど…隣地斜線制限では使えるの?

隣地斜線制限の場合には、公園でも緩和の対象です

北側斜線制限の場合には、川等の緩和は公園では使えませんでした。しかし、隣地斜線制限の場合には、公園も緩和の対象です。

緩和の内容自体は北側斜線制限と似ていますが、ここは大きな違いとなっています。

隣地斜線制限の『高さに含めない部分』とは?

隣地斜線制限の計算において、下記の建築物の部分は、高さから除くことが可能

| 全ての規制で高さに算入しなくてもよい建築物の屋上部分 | 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物 | 令2条1項六号ロ |

| 一部規制で高さに算入しなくてもよい建築物の屋上部分 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内 | 令2条1項六号ハ |

これらの建築物の部分に該当した場合には、隣地斜線制限の算定から除くことができます。

表の2番目のいわゆる塔屋については、下記の記事でわかりやすく解説しています。

法文で確認する

隣地斜線制限は、『建築基準法56条1項二号』に記載されています。

建築基準法56条1項二号

当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)

ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 二・五

ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの 二・五

ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

建築法規の判断に迷う時間、短縮しませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模等を入力するだけで、適用される規定を絞り込めます。PCに保存しているだけで実務の心強い味方になります。 私が現場で培ったノウハウと共に、無料で受け取ってください。

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️隣地斜線制限とは、隣地に面する建築物の高さを制限するもの

✔️隣地斜線制限の検討式は、以下の通り

| 用途地域 | 計算式 |

|

20m + 1.25 × 隣地からの距離 > 地盤面からの建築物の高さ |

|

31m + 2.5 × 隣地からの距離 > 地盤面からの建築物の高さ |

✔️北側斜線制限の検討式は下記の通り

| 名称 | 緩和の内容 |

| 川等の緩和 | 隣地境界線の反対側に川・水路・通路・線路等がある場合、その幅の1/2の位置からの距離で隣地斜線制限を算定することが可能 |

| セットバック緩和・後退緩和 | 建築物が隣地斜線制限境界線から後退している場合、その後退した距離分だけ、境界の反対側に距離を増やして、隣地斜線制限を適用することが可能 |

| 高低差緩和 | 敷地と隣地に1mを超える高低差がある場合、算定した数値分あげた部分を地盤面として、隣地斜線制限の算定が可能 |