PR

防煙区画ってなに? 防煙区画の壁・垂れ壁の仕様は? 防煙区画の貫通処理はどうすればいい? 防煙区画と防火区画の違いとは?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

防煙区画とは、排煙設備で求められる区画のこと。具体的には、防煙壁で区画すること

防煙区画の壁の仕様は、不燃材料で造り、又は覆う必要がある

防煙区画の垂れ壁の仕様は、寸法500mm以上で、不燃材料で造り、又は覆う必要がある

防煙区画の貫通処理は、原則として不要(参考書籍に根拠あり)

防煙区画と防火区画の違いは、煙を目的とするか、火を目的とするかの違いがあり、開口部に求められる仕様が異なる

防煙区画とは、排煙設備で求められる区画のことです!なかなか、法文では詳細な内容がわかりにくい区画です… 今回の記事では、防煙区画について、法文にも記載されていない内容をわかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

|

|

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

防煙区画とは、排煙設備が必要になった場合に求められる区画のこと。

具体的には、『防煙壁』で区画をすること

そもそも防煙区画を要求している排煙設備は火災時の煙を建物全体にを広げずに外へ排出する為に設置されます。その煙を外に排出させる為に防煙区画が必要です。

防煙区画とは、防煙壁で区画をすることです!

防煙壁ってことは、壁しか認められていないの?

いえ!用語がややこしいのですが…防煙壁とは、壁だけでなく、垂れ壁も含んでいます!

防煙壁の定義などを法文を元に確認したい場合は、下記の記事を読んでみてください。

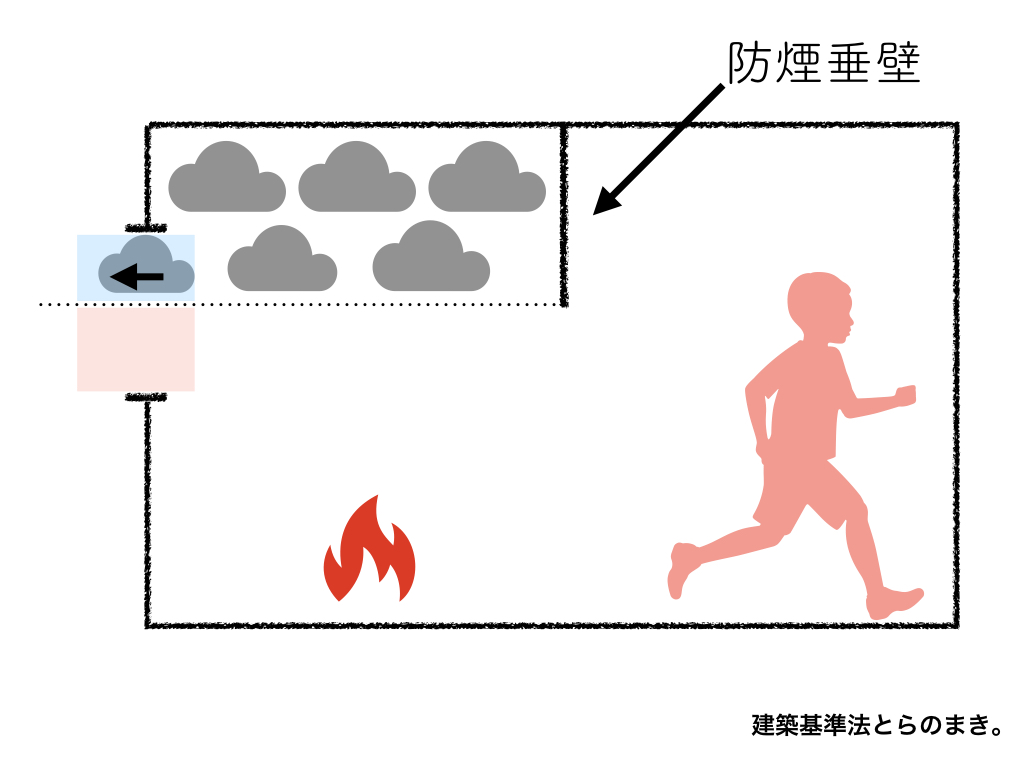

防煙区画で大事なのは、排煙設備の有効高さも変わってくるということです!

排煙設備の有効高さってどういうこと?

排煙設備とは、煙を外へ排出する為に設けられるものです。しかし、防煙区画を垂れ壁で計画した場合、それより下に計画された排煙設備は有効に効力を発揮しません。

つまり、何が言いたいかというと…排煙設備の有効部分というのは、防煙区画の計画によって決まるのです。

青い部分は有効部分として排煙設備の計算に含める事ができます。

しかし、垂れ壁より赤い部分は排煙設備の計算に含める事ができません。

防煙区画は排煙設備の計算を左右する、非常に重要な要素なのです!だから、排煙設備の有効高さも意識して記事を読み進めてください!

防煙区画は、下記3ついずれかで区画をすること

それぞれの方法について確認していきましょう。

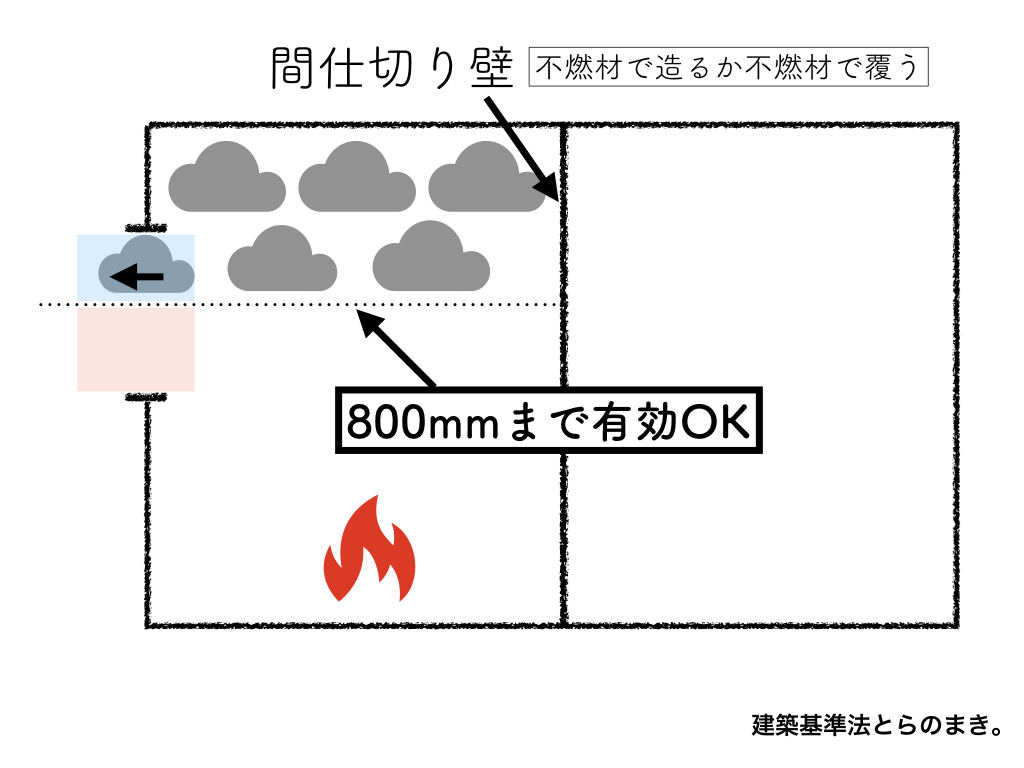

壁で区画をする場合

| 仕様 | 間仕切壁で不燃材料で造り、又は覆われたもの |

| 有効寸法 | 800mm |

単純に壁とするだけでなく、不燃材料で造るか、覆う必要があります。間仕切り壁で計画した場合は、有効寸法は最も大きい、800mmとなります。

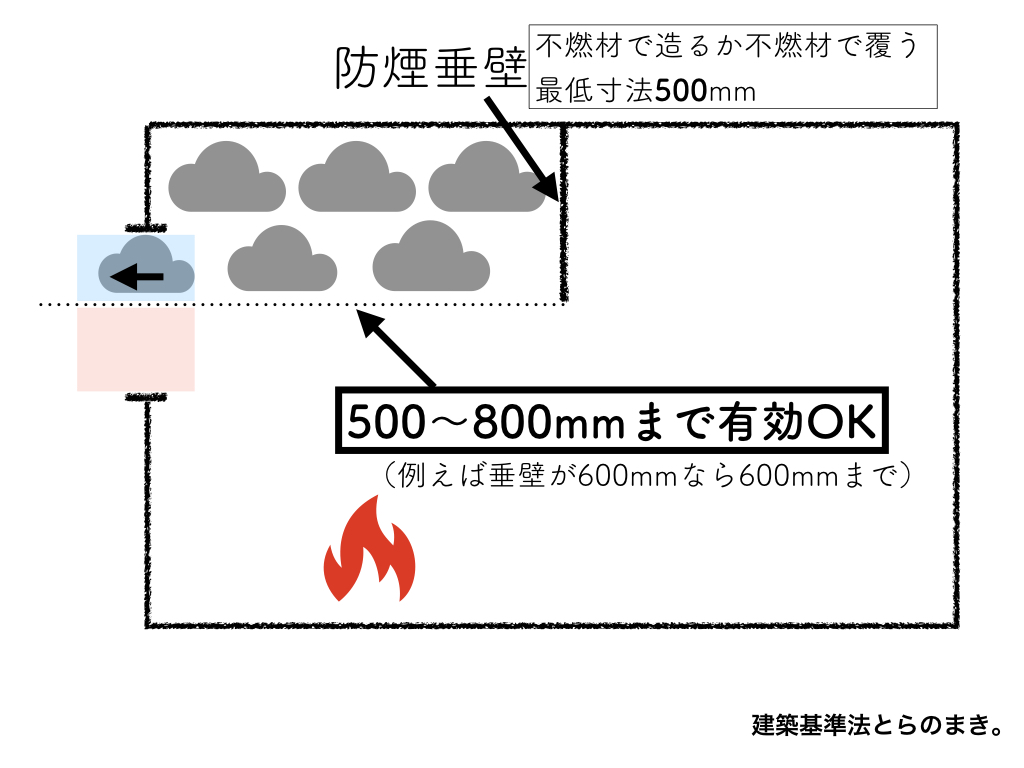

垂れ壁で区画をする場合

| 仕様 | 天井面から500mm以上下方に突出した垂れ壁で不燃材料で造り、又は覆われたもの |

| 有効寸法 | 500mm〜800mm |

使うケースとしては、部屋毎に防煙区画をする場合で、建具の上部に垂れ壁をする事が多いです。

最低限、500mm以上の垂れ壁が必要で、不燃材で造るか、覆ってください。

一番気を付けていただきたい事は、排煙設備の有効寸法です。防煙垂れ壁の場合、600mmの垂れ壁だったら600mmまでしか算定できないですし、500mmだったら500mmまでです。

実際の間違いでやりがちなのが…

垂れ壁の最低寸法500mmで区画しているにも関わらず、有効800mmで計算する…というのはよくあります

垂れ壁+不燃材の扉で区画をする場合

| 仕様 | 『天井面から300mm以上下方に突出した垂れ壁で不燃材料で造り、又は覆われたもの』+『不燃材料の扉(常識閉鎖式又は随時閉鎖式)』 |

| 有効寸法 | 800mm |

天井高さが低い場合には、垂れ壁の寸法を500mm確保することも難しいです。その場合、扉に所定の性能を持たせることで、500mmから300mmに緩和されるものです。

こちらは、建築基準法ではなく、『 建築物の防火避難規定の解説2023』に記載されているものです。一部文章を引用します。

防煙区画を構成している間仕切壁等に常時閉鎖式又は煙感知器連動の不燃材料の戸(不燃材料で造り、又は覆われたもの)が設けられた場合は、戸の上部の不燃材料の垂れ壁は、天井面から下方に30㎝以上とすることができる

『建築物の防火避難規定の解説2023/ぎょうせい』p75より引用

建築物の防火避難規定の解説 2023/ぎょうせい/日本建築行政会議

防煙区画の設備配管の貫通処理は、原則として、不要

こちらは、法文では一切触れられていない内容になります。しかし、不要と記載されている書籍があるので、不要と読み取っても問題ないかと思います。

その書籍とは、『建築設備設計・施工上の運用指針 2024年版』です。こちらの書籍で、p258に防煙区画の貫通処理は不要と読み取れる記載があります。確認してみてください。

こちらの書籍は、特定行政庁や指定確認検査機関も参考にしている書籍なので、根拠として示すことで、貫通処理は無しとして進めることができると思われます。

防煙区画は、垂れ壁などの計画でも成立するので、開口部の制限はない

一方、防火区画は、壁だけでなく開口部にも所定の制限がある

まず、防煙区画と防火区画は対象としているものが異なります。それによって、開口部に所定の制限があるかどうか異なってきます。

防煙区画は、煙を建築物にとどめるための規制です。煙は天井付近に集まるので、垂れ壁だけでも成立し、原則として開口部の制限はありません。

しかし、防火区画は、煙だけでなく火災を建築物の一部にとどめるための規制です。開口部があると火災が広がってしまうので、開口部に対しても所定の制限があります。

防火区画の開口部の制限など、詳しい内容は下記の記事で解説しています。

✔️防煙区画とは、排煙設備が必要になった場合に求められる区画のこと。

✔️防煙区画の方法は、下記3つ

✔️防煙区画の貫通処理は不要

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修