PR

みなさんの応援のおかげで、なんと!なんと!

2022年9月18日に発売予定以降、重版を何度も行う程に大好評だった、『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』ですが…この度、2025年3月29日に増補改訂版が発売されました。

そこで、今回の記事では『本の特徴』と『増補改訂版で追加になった内容』の2点についてお伝えします!(sozooro)

住宅に関わる建築法規を『逆引き』で探すことができる

逆引きってどういうこと?

建築物の階数・床面積などから、対象となる規制を探し出すことができるのです!

建築基準法は、読みやすい法律とは言えません。なぜなら、建築基準法のすべての法文を読まなければ、『その建築物にどんな規制がかかるのか』という最も重要なことがわからないからです。なぜなら、書いてる順番・内容がバラバラだからです。

だから、『計画している建築物』に何の規制がかかるのか?を正しく把握する為には、建築基準法の全体を把握しなければならないということです。

…でも、これってハードル高いですよね?

そこで、本書では、『計画している建築物』の用途と規模から、適用を受ける規制を逆引きできる構成にしています。

これにより、建築基準法の全体を把握していなくても、適用を受ける規制を漏れなく確認することが出来ます。

具体的には、どうやって逆引きをするの?

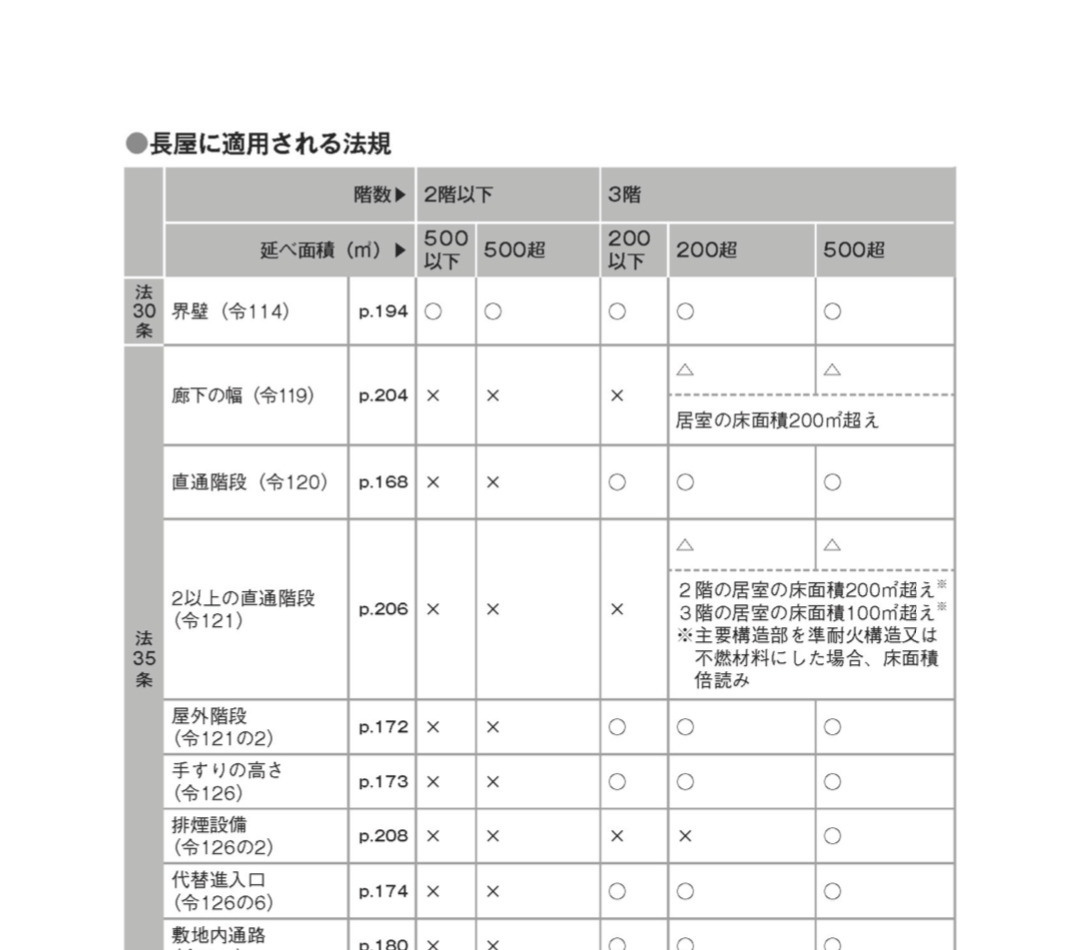

逆引き表というものが付いています。これによって、用途・階数・規模から適用になる規制を絞り込むことができます!

参考:増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

増補改訂版では、下記の内容を修正・追加

そのほかにも、図解などの追加を行っていますが、主としては上記の内容を変更しています。

今回の増補改訂版のテーマは…既に書籍を持っている方に『買い直し』をしてもらえる内容にすることです。

法改正に対応させるだけでなく、+αで工夫したこともご紹介させてください!

2025年4月1日の法改正に対応!コラムページで、法改正のおさらいも可能

これは、もう当たり前のことかもしれませんが…2025年4月1日の大改正に対応しています。法6条区分の変更や、省エネ適合義務化など、他にも多くの法改正がありました。これらの内容をすべて訂正等させていただいています。

さらに、ここ数年の法改正を全てまとめた、コラムページを新たに入れています!これで、法改正の対策はバッチリです!

ここ数年、建築基準法には数多くの法改正が行われています。その内容を、住宅に必要になる知識だけに絞り、コラムでまとめてご紹介しています。書籍をお手に取った方には、ぜひ最初に確認していただきたい内容です。

紙面の色が『黒』と『ピンク』の2色刷りへ。図解など、より見やすい内容に!

前の書籍では、紙面の色は黒のみ。図解なども白黒だったため、見やすいとは言えないものでした。

しかし、今回の書籍は『赤』と『ピンク』の2色刷りとなりました。これによって、図解などが格段に見やすくなりました。

| 旧 |  |

| ▼ | |

| 新 |  |

わ!やっぱり、2色刷りの方が全然見やすいね!

そうなんです!特に図解がわかりやすくて…

もし、昔の書籍を使っている方がいれば、全体を通して見やすさが全然違うので、ぜひ書い直しをしていただきたいです!

巻末に、実務で使いやすく工夫された『大臣認定の付番』と『告示構造・告示材料の早見表』を追加!

巻末に、実務で頻繁に必要になる、大臣認定の付番方法の表と、告示構造・告示材料の早見表を追加しました。

耐火構造や不燃材料の大臣認定の付番方法には、ルールがあります。このルールをまとめたものとして、『大臣認定の付番方法』という項目を追加しました。

また、大臣認定が定めた構造・材料の早見表を追加しました。大臣認定が定めた構造・材料は告示に定められていますが、告示の内容が難解で、読み解くことが難しいです。そこで、大臣認定が定めた構造・材料をまとめ、素早く確認できるように早見表を作成しました。

他の書籍でも、告示構造や告示材料がまとまっているものがあったけど、何が違うの?

他の書籍との差別化として、被覆方法の図解を追加しました!そして、より確認申請の実務で使いやすいように、法文根拠を合わせて記載するようにしています。

参考:増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

告示構造や、告示材料がまとまっている書籍は他にもあります。差別化として、被覆方法の図解を記載しています。これによって、被覆方法のイメージがつきやすくなるかと思います。

そして、告示の法文根拠を記載するようにしています。確認申請では、場合によっては、告示の法文根拠も合わせて表記するように指摘されることがあります。その対応がしやすくなるように、法文根拠も合わせて記載するようにしています。

実務で役に立つ内容となっていますので、ぜひ活用していただきたいです!

でも、対象規模から少しでも外れてしまったら、この本は使えないの?

本書の対象規模は、『木造3階建て以下、延べ面積1000㎡以下、高さ16m以下』です。

対象規模以外は、本書で解説している以外の規制を受けることもあるでしょう。

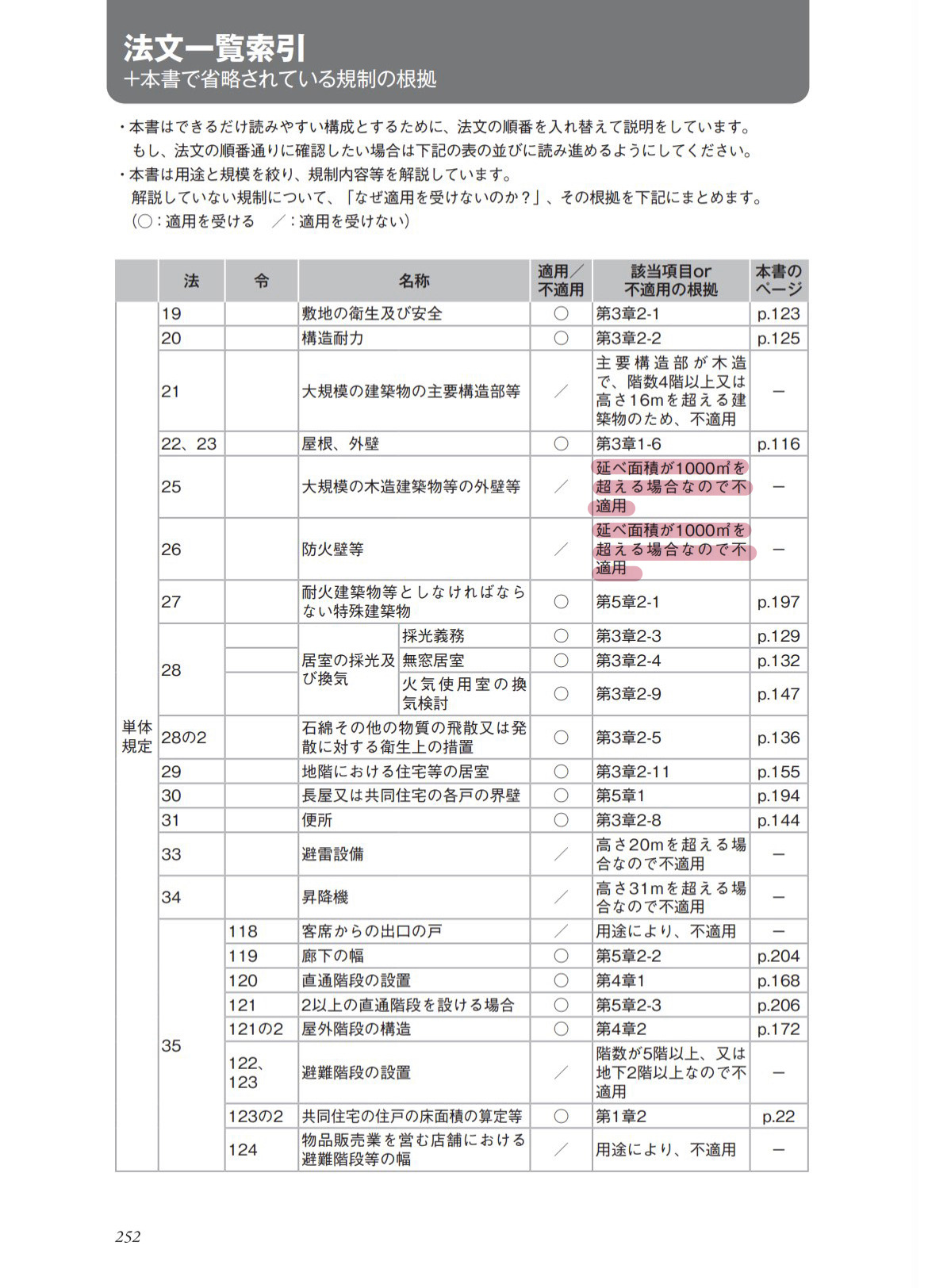

そこで、対象規模を超えてしまっても少しは使えるように

末尾に説明していない規制について、どうして適用を受けないのか?も掲載しています。

参考:増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

例えば、1000㎡を超える規模になった場合は25条、26条を確認するなどすれば、ある程度は対応出来るようになっています。ご活用ください。

ただし、住宅以外の用途での使用はおすすめしていません。用途が異なると、適用を受ける規制も全く異なる為です。ご注意ください。

前回の書籍では、多くの方に手に取っていただき、おかげさまで累計1万部を突破することができました。専門書としてはすごいことらしいです…!改めまして、ありがとうございます。

今回の増補改訂版の作成にあたっては、すでにお持ちの方が買い直した時に、『買い直してよかったな』と思ってもらえる書籍にしたいなと考えていました。というのも、建築基準法の書籍は、法改正に対応しただけのものが多く、買い直しのメリットを感じにくいものが多いからです。

しかし、今回の書籍では、2色刷りになったり、告示構造の早見表の追加など、さらに見やすく、実務で使いやすい内容にアップデートしています。

ぜひ、またお手に取っていただければと思います!よろしくお願いします!

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修