PR

2A緩和の算定方法|天空率、後退緩和や公園緩和との併用など

2A緩和ってなに?

2A緩和の算定方法は?

2A緩和って天空率でも使えるの?

2A緩和と他の緩和(後退緩和・公園等緩和)と併用できる?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

2A緩和とは、敷地に2以上の道路が接道している場合に使える道路斜線制限の緩和

2A緩和の算定方法は、『2Aのライン』と『10mのライン』2つを作図することで、簡単に求めることが可能

2A緩和に天空率の場合、使わなければならない

2A緩和は他の緩和と併用は、可能(ただし、緩和の順番に注意)

今回の記事では、2A緩和についてQAを交えながら、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro)

そぞろ |

元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |

『2A緩和』とは?

2A緩和とは、幅員が異なる2以上の道路に敷地が接している場合に使える、道路斜線制限の緩和

緩和により、狭い方の道路も、広い方の道路とみなして道路斜線制限を適用することができる

使いやすい緩和の反面、『緩和が使える範囲』と『緩和が使えない範囲』が存在する、ややこしい緩和

道路斜線制限には、数多くの緩和があります。道路斜線緩和の詳細については、下記の記事で確認してみてください。

道路斜線制限の計算方法などの基本的な内容については、下記の記事を確認してみてください。

2A緩和は、2つの道路に接しているだけで使える緩和です。その内容は、狭い幅員の道路を、広い幅員の道路と同様としてみなすことができるというもの。

狭い道路は斜線制限は厳しくなるから、とても助かる緩和だね!

そうですよね!でも、2A緩和が使える範囲と使えない範囲があるので注意が必要です!詳しくは、次の算定方法でご説明します!

2A緩和の『算定方法』とは?

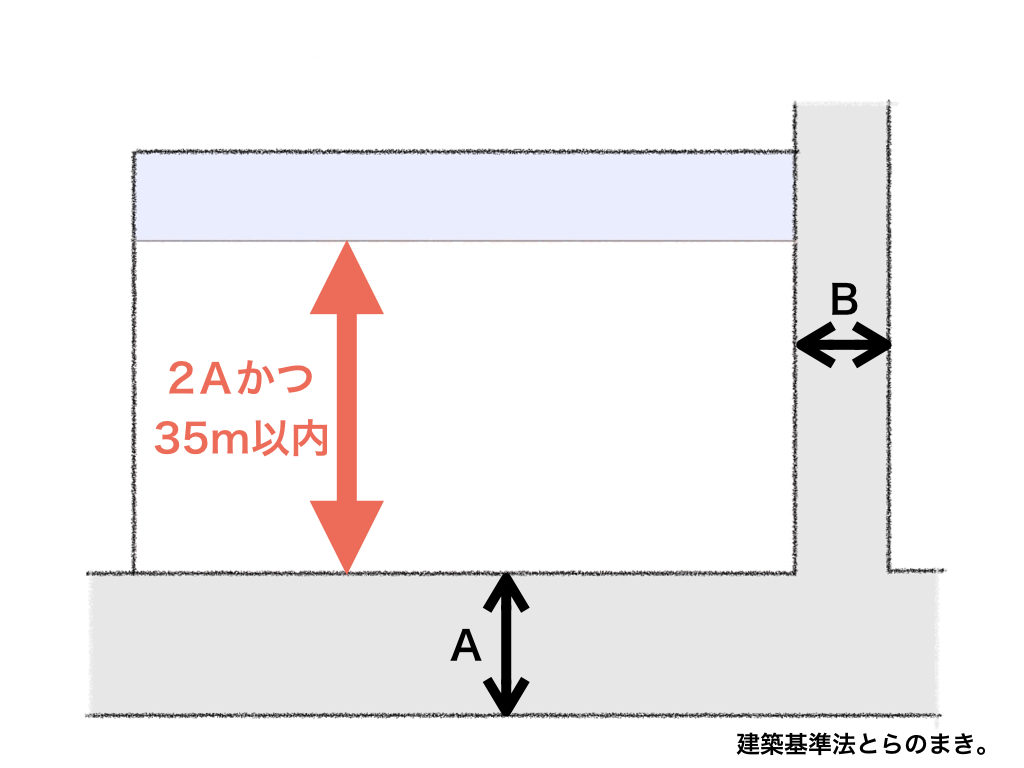

2A緩和が使える範囲は、下記2ついずれかを満たす部分

- 2A(=広い方の道路幅員A×2)かつ、35m以内の部分

- 狭い方の道路中心から10mを越える部分

ややこしいように思いますが…2つの作図をすれば、簡単に求められますよ!

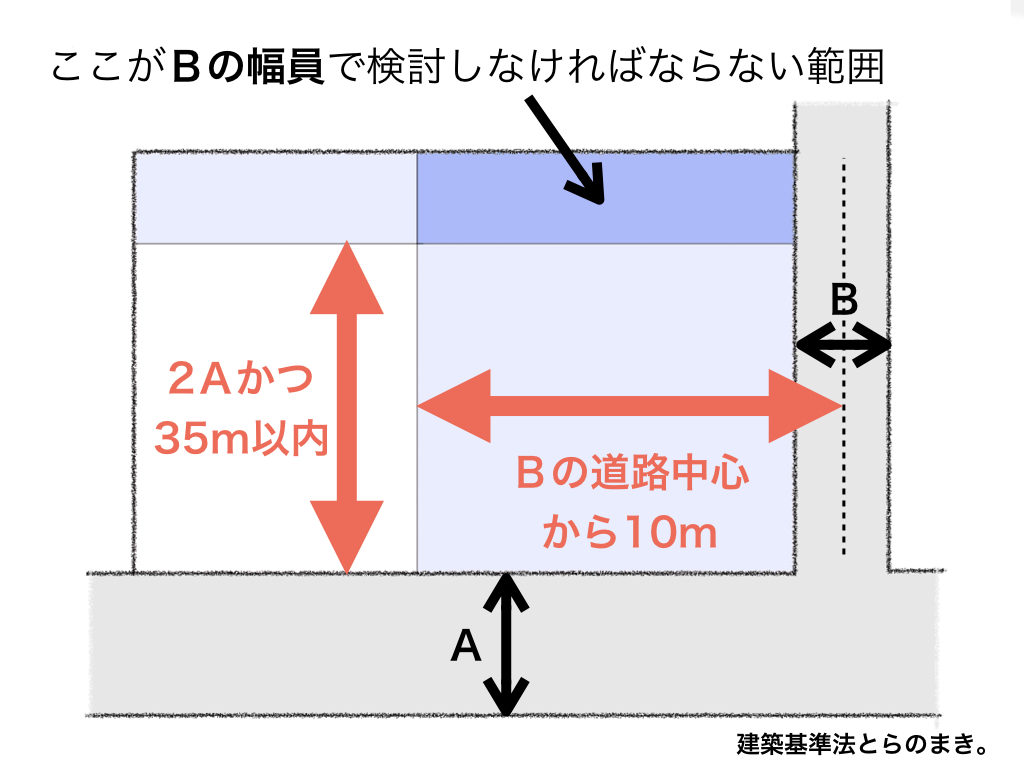

作図ステップ1

広い道路Aから『2Aかつ35m以内』のラインを引いて『外側』色塗り

図のように、広い道路Aから『2Aかつ35m以内』のラインを引いて、その外側に薄く色を塗ってください。この時、基本的には道路に並行にして線を引きます。

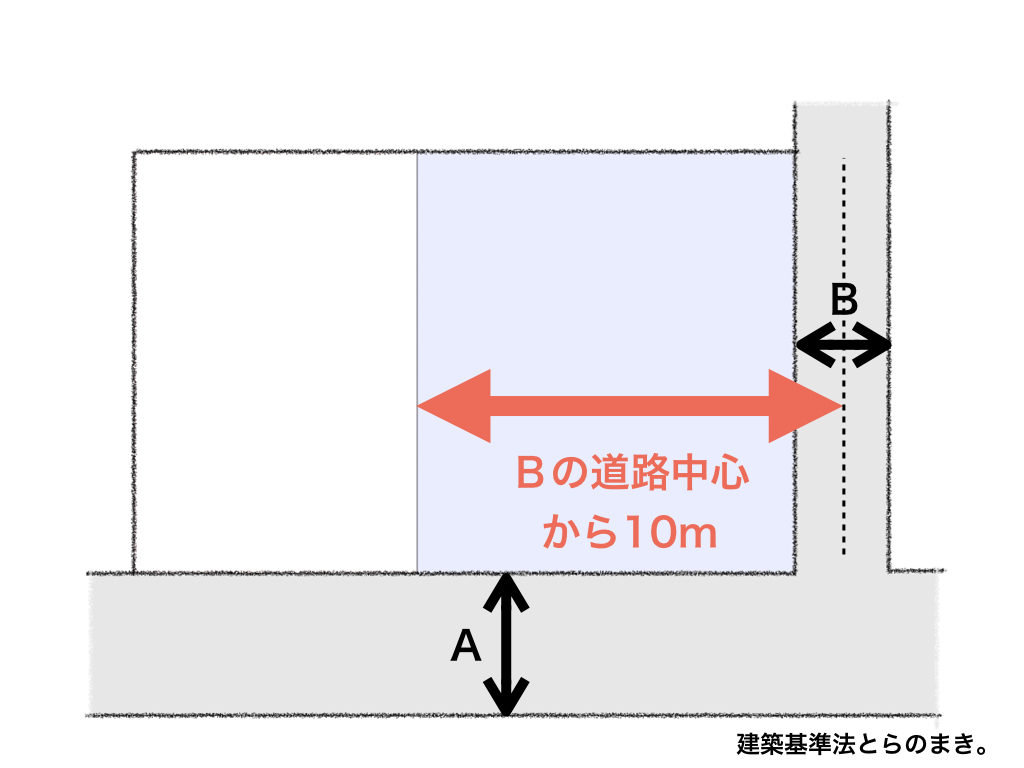

作図ステップ2

狭い道路Bの『道路中心から10m』のラインを引いて『内側』を色塗り

先ほどは広い道路でしたが、次は狭い道路です。図のように、今度は狭い道路Bから『道路中心から10m』のラインを引いて、その内側を薄く塗ってください。注目していただきたいのが、『道路の中心から』という事です。このあたり間違えないように。

最終ステップ

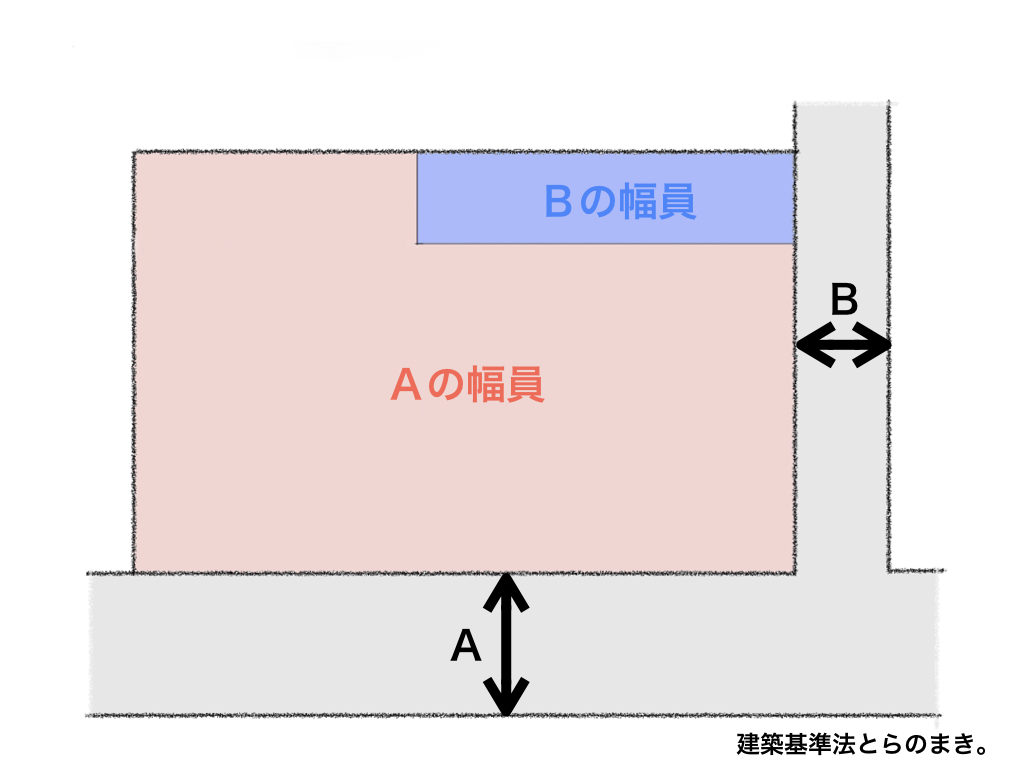

①と②を重ねる

2つの図面を重ねると、塗っていた2つが重なり、濃くなっている部分がありますよね。その濃い部分が『2A緩和が使えない範囲』です。逆に、その他の部分はすべて『2A緩和が使える範囲』となります。

要するに、以下のようになります。

基本的には、このやり方で、どんな敷地でも2A緩和の範囲を求めることができます!

2A緩和、『こんな場合』どうなる?

2A緩和は、簡単なように見えて、実務で遭遇すると悩ましいケースがたくさんあります。

そこで、ここからQA形式で⚫︎⚫︎パターンの場合の後退緩和の算定方法について考えていきましょう!

Q.『3方向道路』の場合は?

もし、『道路に3つ』接していたら、2A緩和はどうなる?

問題なく2A緩和が使用可能。なお、2Aの範囲を求めるときは、広い道路から求めていくのが基本

3方向の道路に接している場合であっても、問題なく2A緩和を使うことは可能です。しかし、その範囲の求め方は複雑になりますので、注意が必要です。

Q.道路が『斜め』の場合は?

接している道路が『斜め』の場合、2A緩和はどうなる?

申請先によって判断が異なる可能性はありますが、基本的には、『最も幅員が広い部分』から『2m離れた位置』の道路幅員として緩和を適用する

この考え方については、法文で明確に記載されているわけではありません。しかし、原則としては、幅員が広い部分から2m離れた位置を道路幅員とします。ただ、念の為に申請先に確認はした方がいいでしょう。

Q.『天空率』を使う場合は?

『天空率』でも、2A緩和は使えるの?

むしろ、天空率では2A緩和は使わなくてはならない

天空率とは、道路斜線制限を適用除外することができる性能規定です。詳しい内容は、下記の記事で解説しています。

天空率の計算においても、2A緩和は使えます。

むしろ、絶対に使わないといけないです!

どうして、2A緩和を使わないといけないの?

それは、2A緩和は『みなし規定』だからです!

「みなす」という表現は、ある事実があった時に当然のようにその事実を認める、という意味を指します。2A緩和の根拠である令132条を確認すると、『〜みなす。』という表現になっています。したがって、天空率はみなし規定です。みなし規定の場合、緩和は使わないといけません。

したがって、2A緩和は必ず使わなければならないということです。

実は、天空率の場合、2A緩和を使うことで不利になることもあるんです。でも、不利になるとしても、2A緩和は使わないといけないんです…!

普通の道路斜線制限の場合、2A緩和は有利にしか働かないので、確認申請などで指摘を受けないことが多いです。しかし、天空率の場合は不利になる可能性があるので、必ず確認申請で指摘を受けることとなります。

Q.他の道路斜線制限の緩和と『併用』ができるか?

他の緩和(川等の緩和、後退緩和、高低差緩和)と併用して使うことはできる?

できます!その場合、緩和を使う順番は結構大事です。

道路斜線制限には、様々な緩和があります。これらの緩和は、原則として、すべて併用することが可能です。

ただ、緩和を使う順番は守った方が、混乱が少ないです。私としては、下記の順番で緩和を使うことをおすすめしています!

緩和を使う順番

川等の緩和2A緩和後退緩和

実際に、この順番で検討してみたらわかりやすい!という事例を下記の書籍で紹介しているので、お持ちであれば読んでみてください。

Q.道路の『隅切り』がある場合は?

2つの道路に接道している場合、隅切りがあると思うんだけど…隅切りはどうなる?

原則として、隅切りは無いものとして考える

隅切りがあることで、2A緩和がわかりにくくなってしまうこともあるかもしれません。しかし、基本的に、隅切りはないものとしてOKです。

建築基準法で『2A緩和』を確認する

2A緩和は、『建築基準法施行令132条』に記載されています。

建築基準法施行令132条

建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

建築法規の"判断ミス"を、未然に防ぎませんか?

登録特典の『建築法規「逆引き」判定シート』は、用途と規模を入力するだけで、適用条文を自動抽出。

現場で私が実際に使っている"逆引き思考"を、そのままシート化しました。

※登録後すぐにダウンロードできます

\ 登録特典:建築法規「逆引き」判断シート(Excel)/

まとめ

✔️2A緩和とは、幅員が異なる2以上の道路に敷地が接している場合に使える、道路斜線制限の緩和

✔️緩和により、狭い方の道路も、広い方の道路とみなして道路斜線制限を適用することができる

✔️使いやすい緩和の反面、『緩和が使える範囲』と『緩和が使えない範囲』は、下記の手順で求めることが可能

- 広い道路Aから『2Aかつ35m以内』のラインを引いて『外側』色塗り

- 狭い道路Bの『道路中心から10m』のラインを引いて『内側』を色塗り

- ①と②を重ねる